2024年8月21日

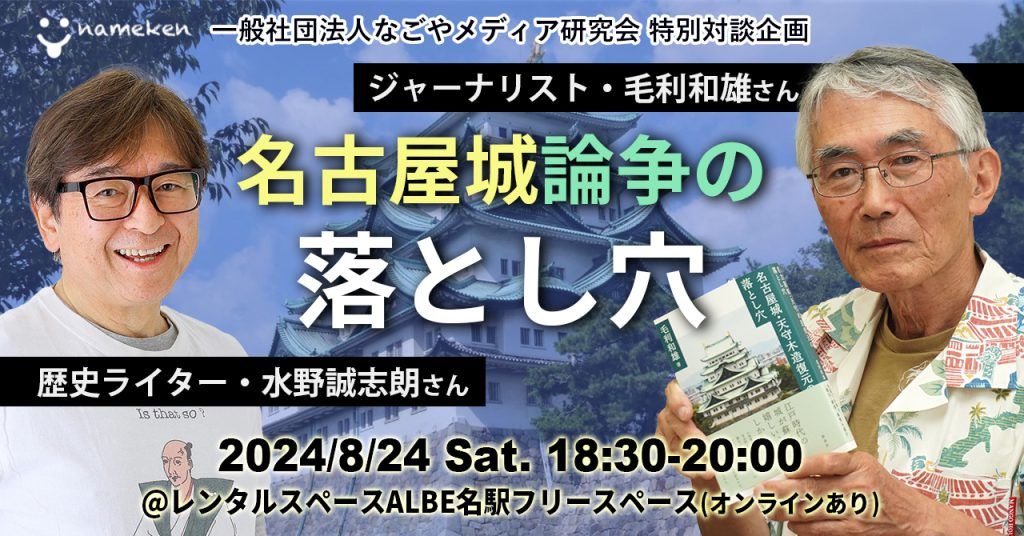

最初にお知らせですが、8月24日の午後6時半から、一般社団法人なごやメディア研究会の主催で『名古屋城・天守木造復元の落とし穴』を書かれたジャーナリストの毛利和雄さんと私とで「名古屋城論争の落とし穴」という対談イベントを行います。どなたでも無料で参加できますので、会場のレンタルスペースALBE(名古屋市中村区名駅南1丁目3−14)へお集まりください。名古屋城に関しての諸問題が理解できると思います。

さて毎月第一土曜日に名鉄鳴海駅前の鳴海中日文化センターで行っている私の講座では、若き信長にまつわる各地を歩いたりしていますが、今や七月、八月、九月に野外を歩くのは危険ということで、今年度から室内講座にしました。5年ほど前には七月、九月あたりは十分歩けたのですが、ここ数年はもう無理ですね。これが地球温暖化なのでしょうか?

そこで先日の室内講座では若き信長の家老として有名な平手政秀について考えてみました。『信長公記』首巻によれば、平手政秀は信長の「二長」とされ、財政面を担当する第二家老(第一家老は林秀貞)となっていますが、信長にとっては身近な「じいや」ともいうべき存在でした。平手政秀は明応元年(一四九二)の生まれとされ、信長の祖父である信貞と同世代です。信貞は津島湊(愛知県津島市)支配に成功して信長の織田弾正忠家に莫大な富をもたらしましたが、その信貞の活動を支えたと思われるのが平手政秀でした。40才くらいで信貞が亡くなると、その頃15歳くらいだった信長の父・信秀を支え、その後の信秀の大躍進の補佐役をしました。

政秀は信秀の城があった勝幡(愛知県愛西市・稲沢市)に豪華な屋敷を構え、信長誕生の1年前(1533年)に勝幡にやってきた公家の山科言継を接待しました。言継は政秀邸を「種々造作驚ㇾ目候了、数奇之座敷一段也」と絶賛しています。政秀は信秀の外交面を担当していたようで、天文12年(1543)には、信秀名代として上洛しており、朝廷・幕府とのパイプも作っていました。こうした頼りになる父代わりの平手政秀がいたので、信秀は那古野城を那古野今川氏豊から奪い取り、熱田湊を支配するという歴史に残る大活躍ができたのです。

しかし信秀は志半ばにして病に倒れ、弾正忠家は若き信長の時代となりました。政秀は信秀の病につけ込んで蠢く尾張の国衆を説得し、美濃・斎藤道三とは和平協定を結び、朝廷とのパイプを使って天皇の綸旨を引き出して、侵攻してくる今川義元と停戦しました。信秀が力を失った尾張に一時の平和をもたらしたのでした。そして若き信長の成長に期待したわけですが、「信長は弾正忠家を継がなかったのではないか」という最新の研究もあるほどで、信長はひたすらに今川との戦闘を志向しました。もし信長が和平を破り、もし敗れたら尾張は今川のものとなるでしょう。政秀は人生最大の試練を六十前後の老齢で迎えることになってしまったのです。

信長は政秀の努力を無にするように、天皇の停戦命令を破って今川義元との戦闘をついに再開します。それも自らの私兵を中心とした軍勢を使うのですから、尾張の人々の支持を得ることはできません。人々は信長のことを平和を乱す「うつけ」と呼びますが、信長は意に関せず戦線を拡大していきます。それに危機感を持った国衆はもちろん、清須の守護代までもが今川になびき始めました。ここに至って政秀は、腹を切って信長に政治の方向転換を迫るしかないと、天文22年(1553)閏1月13日、62歳で果てました。

守護代らが今川になびき始めたことをなぜか書いていない『信長公記』では、政秀の長子五郎右衛門が、駿馬をめぐって信長と不和になったことを切腹の原因のように書いていますが、やはり信長を諌めて腹を切ったというので間違いないと思います。ただし、信長の素行が悪かったのを諌めるためなどではなく、政治路線を変更させることが目的だったと私は考えています。

ではこの平手政秀という重要人物はいったいどういう人なのか。それを探ってみました。平手政秀の痕跡は小牧にありました。政秀が亡くなったあと、信長は小牧市小木(こき)に菩提寺として政秀寺を建立しましたが、これはどうやら小木が平手氏の本領だったからのようです。名古屋市北区の志賀公園内に有名な平手政秀の屋敷跡があり、一般にはここが本拠地と思われています。しかし信秀の時代は勝幡に、信長が那古野城主になってからは志賀にと、平手政秀は必要に応じて織田家の近隣に屋敷を構えたということでしょう。

本領と思われる小木は小牧城の南西にあり、縄文時代から人が住んでいたという場所で、古墳も多くあります。また在原業平や西行法師が小木を詠んだ歌を残しており、平安時代からの知られた集落でした。西行法師の歌は「曳馬山 麓に近き里の名を 幾しほ染めて小木と言ふらん」。曳馬山は小牧山のことです。古い集落の小木には高さ6.5m、全長59mの前方後円墳「宇都宮神社古墳」があり、その上には宇都宮神社が鎮座しています。この神社を関東から勧請したのが小木城にいた平手義英という人で、この故事から平手一族は関東から来た源氏の一族とされているようです。

宇都宮神社に伝わる言われは「戦国時代に、小木に平手義英という武将が住んでいた。彼は城の南側に神社を造営したいと、越前の織田氏の子孫・織田宰相常昌を神主として招いた。この神主が永正元年(1504)の元旦に、夢のお告げにより、下野(栃木県)の宇都宮神社の神を招き、前方後円墳の古墳墳丘の上に祀ったのが、この神社の始まり」とのこと。百年ほど時代が合いませんが、織田常昌を1400年ごろに初めて尾張にやってきた織田常松だとすれば、関東の宇都宮にルーツがあり織田氏より先に1300年代には尾張に定着していた平手氏が、やってきた織田氏と小木のあたりで関係を持ったという話にも思えます。宇都宮神社の北東すぐには織田井戸公園があり、そのあたりが織田宰相(常松?)の屋敷だったとも言われています。こうしたことを合わせて想像すると、織田氏が尾張に来て最初に定住したのが平手氏もいた小木のあたりだったのかもしれません。のちに信長が三十歳の記念に本拠地として小牧山城と小牧の新しい町を作り上げたのは、そうした故事を踏まえてのことだったのかもしれません。

さて、小木から東北へ7キロに楽田という場所があります。ここは1584年の小牧・長久手の戦いの時、秀吉が本陣を置いた楽田城のあった場所ですが、若き信長の時代は犬山織田氏の支配下にあったと考えられています。ここに馬頭山観音堂という寺があり、由来として「1553年(天文23年)正月13日、当山開基志賀城主平手政秀公没す、当山の御本尊馬頭観音は、公の護持仏なり」とあって、現存する身丈六センチの本尊が平手政秀の御持仏だったとのことです。さらに口伝によると「本尊は平手政秀の護持仏にして、その兜の前立としていた。その妻あなえの方、又の名をお錫(しゃく)の方は、楽田村本町の郷土藤原勘兵衛の娘であったが、政秀の自害後この仏を奉持して、その三子と共に生家に帰り、御持仏を安置した。その後天正年間、楽田域の兵乱(小牧・長久手の戦い)の折、本尊の紛失を恐れ、村内七ツ屋の塚に埋蔵にした。又一説にはお錫の方の墓所に埋めたとも云ふ。文禄慶長の頃、本町住人弥藏親人、三夜の霊夢により烏薬師の長元法印に教へを乞い、七ツ星の塚の桑の木の下を堀りしに、三尺下から一寸八分の馬頭観音現れ給う。後世この塚を観世塚と呼ぶ。慶長十三年観音堂一宇を建立し随應山観音寺と号す」とあります。

平手政秀の正妻は仙といい、楽田城主生津民部大輔正常の娘で享禄3年(1530)6月18日、享年37歳と若くして亡くなっています。楽田のお錫(しゃく)の方はどうやら後妻で、娘の一人は織田有楽斎に嫁ぎ、息子の源吾は織田信雄の筆頭家臣になったとのこと。楽田にある臨済宗永泉寺住職は沢彦宗恩で、その縁があるとされますが、名古屋市西区小田井の東雲寺も沢彦宗恩が住職だったとされており、あちこちに沢彦の名が出てきます。これをどう考えるか、おもしろいところです。

沢彦は信長の名付け親といわれ、美濃の快川紹喜(甲斐で信長に焼き殺された人=心頭滅却すれば火もまた涼し)とも臨済宗妙心寺派の仲間であり、信長の軍師のように思われていますが実態はよくわかりません。小田井の東雲寺には信秀が近くの庄内川堤防で腹を切り、首が沢彦のもとにもたらされたという話が伝わっており、首塚もあります。この話は以前もここでご紹介していますが、その沢彦は楽田永泉寺の住職でもあったわけで、これらに関連する人々は、織田信貞の時代からの仲間だったように思えてきます。残念ながら確かな史料があるわけではないので、史実とは言えませんが、ロマンを掻き立てる話ではあります。

さて、話は変わりますが、稲沢市の外れにある勝幡城跡の隣を流れる三宅川を少し上流に行くと、稲沢市平和町の三宅という地区があります。ここにある屯倉(とんそう)社は平安時代くらいからあるようで、その近くの牛頭山長福寺は神宮寺とされています。これらは牛頭天王を祀っているということで、津島神社の元宮だったと考えられています。1982年に刊行された『(旧)平和町史』によると、この長福寺を再興したのが、信長といさかいを起こしたという平手政秀の長男五郎右衛門政利(あるいは弟とも)とされます。武士を辞めた(廃嫡された?)彼はこの地に来て土地を開墾し、寺を再興し、豊かな村作りをしました。名も「野口」と変え、野口家はその後現代にまで続いているとのことです。

その野口家には平手政秀に関する家宝がいくつも残っており、27センチ四方の朱書き文字で「平天」と書かれた掛け軸もあるそうです。そこには

天文二十二癸丑正月十六日東雲 尾張国志賀郷我住し城において 信長公を ふかく諌め。つらぬく五章とともに 玉の緒も公のために 奉りて

平手中務大輔 源政秀 齢算六十二

身のはてて かすみのしがの 花ごろも

よろいにかえぬ 死出のかりぎぬ

みのるまで お田の舟こし たねをまき

春雨くだせ 恵め民くさ

と書かれているそうです。平手政秀は『信長公記』に「花奢なる仁(風雅な人)」と書かれていますが、この辞世の句も「実るまで織田の船越し種を撒き」というあたりに信長への思いが読み込まれているように思われます。

このように調べていくと、尾張には若き信長の話がまだまだありそうです。私としては今後もこうした地元の話を丹念に拾い上げて、若き信長の姿を探っていきたいと思っています。