2021年11月2日

前回、文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地」として名古屋市が登録している中川区の3つの城跡をご紹介しましたが、そこにどのような信長関連の話があるかを見ております。今回はさらに中川区で3ヶ所。その中川区といえば前田利家ですね。あおなみ線荒子駅前には、利家とその妻まつの像が建っていて、よく知られているように荒子観音近くの荒子城址が利家の誕生の地ということになっています。

ただ、前田利家は前田一族でも本家筋ではなく、傍流の四男とされますが、異例の大出世をしたことで、江戸時代から今日まで前田といえば利家ということに。若い頃は信長の衆道の相手で、やがて信長の馬廻りとなり「槍の又左」として名を馳せたといわれますが、何より若い頃から木下藤吉郎(豊臣秀吉)と仲が良かったため、それがその後の出世のキーとなりました。親友が出世して大社長となり、その会社の取締役になって友を支え、自身も成功する人は今でもいますよね。そんな感じでしょうか。

さて、中川区の前田氏に関してですが、「桶狭間の戦い」の永禄3(1560)年に亡くなったとされる利家の父の代が、もう史料がなくて実はよくわかりません。前田一族は岐阜県大垣市の北に位置する安八郡神戸町前田からやってきたという話もありますが、前田氏の押さえていた現在の中川区界隈は、当時は伊勢湾の海岸沿いですから、山ではなく海に関係している一族のように思われます。

その前田本家の拠点は、庄内川の西、中川区前田西町の前田城だったようで、他に中川区下之一色町にも城がありました。そして荒子にも新しい城が造られましたが、『信長公記』などには荒子城がよくでてくるため、荒子が前田氏の本拠のように思われてきました。本拠の前田城が歴史に埋もれているのはなぜかに関しては、あとで説明します。

そこでまずは下之一色城を見てみましょう。下之一色町は町の東の庄内川と西の新川が町の南で合流し、そこから船を出せば今でも伊勢湾にでられるため、古くからの漁業の町として栄えました。昭和34(1959)年の伊勢湾台風で被害を受けるまでは、漁港が栄えており、その後も今年(2021年)3月まで魚市場が残っていました。古くからある集落の中心にある浅間社は創建こそわかりませんが、天正2(1574)年に下之一色城主前田興十郎(与十郎)が社頭造立寄進したという記録があります。まさに信長の時代に前田氏の城があったところなのです。

では、下之一色城のあった場所はどこか。今は町の東を流れている庄内川はもともとは町の北側を西に向きを変えて流れ、今の新川の川筋となっていました。天明7(1787)年に新川が切削されたときに西向きの流れが止められ、庄内川はまっすぐ南に延ばされて、以来下之一色は2つの川に挟まれた町となったとされています。

信長の時代は伊勢湾が内陸に入り込んでいて、今も残る国道1号線に近い百曲街道という古い道は海岸に沿っていたため、百のカーブがあったことからついた名前と言われており、海岸沿いの道だったようです。そこから考えると、信長の時代は国道1号線あたりまでが海だったとして良さそうです。

下之一色城の場所は、伝承で現在の国道1号線三日月橋のやや下流あたりとされ、城跡は新川切削によって破壊されて消えたようです。集落の北西の外れで、北側と西側を旧庄内川が流れていたようですから、庄内川を自然の堀とした城だったのでしょう。

昭和50(1975)年に作られた下之一色城址碑が現在、正色小学校の正門横に置かれていますが、実際には城はもう少し北西にあったことになります。この城は前田本家の前田与十郎長定(種定・種利とも)が築いた城で、嫡男の前田長種を入れ置いたとされます。

その前田与十郎長定の本拠前田城は、下之一色から北へ1.5キロほどの前田西町にある、前田速念寺(中川区前田西町1丁目)という浄土真宗の寺の界隈にありました。速念寺は、当初は天台宗で、天文12(1543)年、当寺の中興の開基で利家の父利春の弟だという意休が浄土真宗に改宗したとされます。

地元伝承では寺の隣の長須賀小学校のあたりが前田城だったとされ、利春は天文13(1544)年 にここから荒子城に移ったとされます。そのため天文5、6、7年あたりに生まれたとされる利家は、7歳の頃、荒子城へ移ったということになるわけです。つまり荒子城を造るまでは、利家の父は前田城にいて独立していなかった、ということになるのでしょうか。

前田城はその後、「小牧・長久手の戦い」の際の蟹江合戦(1584年)において廃城となります。この城にいた前田本家の与十郎長定(種利)は信雄・家康側でしたが、縁あった滝川一益に調略され、秀吉側に寝返りました。そのため、信雄・家康勢に攻撃され、子の前田甚七郎長種と共に戦った長定は徳川勢に敗退。長定と一族は討死して、前田城は廃城になり、下之一色城もこの時廃城となっています。しかし、下の一色城主だった前田長種は前田利家をたよって、北陸へ落ち延びました。そして、能登所口城主になり、加賀八家のひとつとなったのでした。

前田の地は、江戸時代には神君家康を裏切った一族の地として逆境にあったようで、それゆえ、江戸時代初期に描かれた『信長公記』にも登場しないのでしょう。天文23(1554)年とされる「村木砦の戦い」の時、信長の出陣に反対した家老の林秀貞らは、配下だった前田の城へ退去しましたが、『信長公記』には前田城ではなく荒子城と書かれています。この頃は、荒子城より前田城が主城ですから、『信長公記』作者の太田牛一も忖度して書いているのでしょう。やがて下之一色城址も、尾張徳川藩の新川切削によって川底に沈みました。

こうしたことから、前田城は利家誕生の地とされず、利家が城主だった荒子が前田の本拠のように認識されてきたようです。荒子城は永禄12(1569)年、利家の兄の利久が信長の命で利家に家督を渡し、利家の城となりました。この荒子城は、金沢の前田家の関係者により顕彰され、現在は 天満天神宮(中川区荒子4丁目)に巨大な石碑が建っていて、そこが城跡とされてきました。

しかし実際には、城は少し北側にあったようです。そして、荒子城もまた小牧長久手の戦い以降に廃城となったようです。こういったことから、中川区では現在、荒子城も前田城も利家生誕の場所としてPRしています。

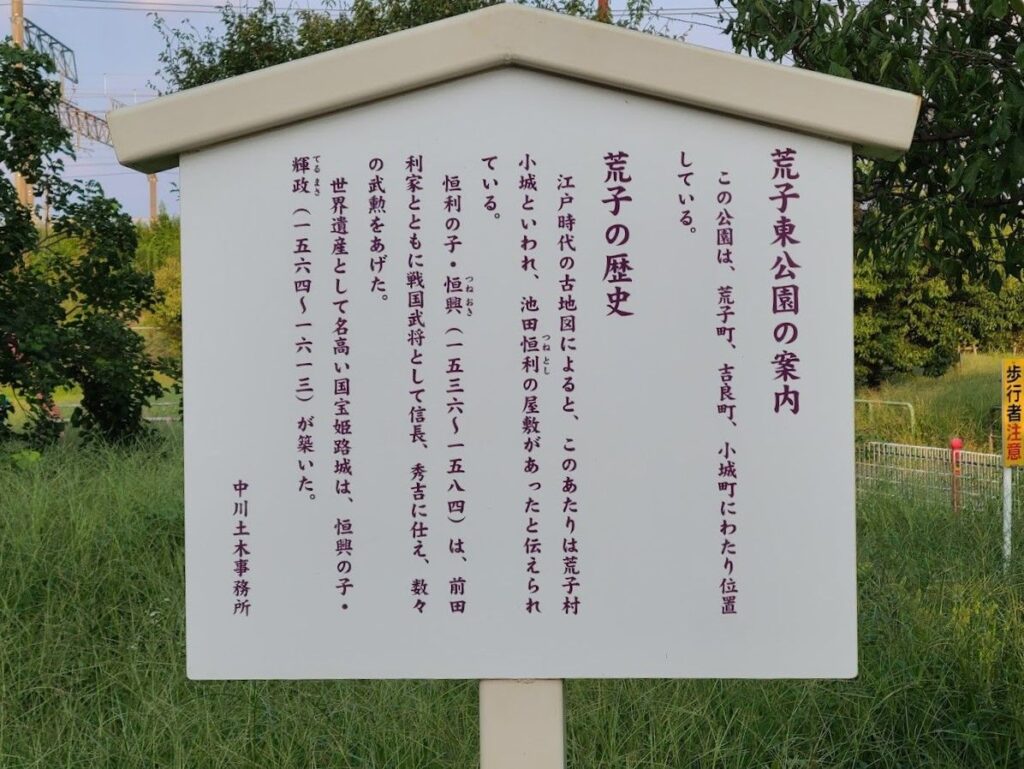

荒子といえば、もうひとつ話があり、池田恒利の屋敷があった場所とされます。恒利は池田恒興の父で、恒興は信長の乳兄弟で、小さい頃からの家臣でした。この尾張池田氏がどういう一族なのかは史料がなくわかりませんが、この時期に池田恒興の母が信長の乳母であったことは間違いないようで、信長の勝幡・織田弾正忠家とは関係が深かったようです。恒利の屋敷は荒子駅近くの荒子西公園のあたり(中川区荒子町古城)にあったとされ、最近、看板も立ちました。

乳兄弟だったこともあり、池田恒興は信長に取り立てられました。『信長公記』首巻の「火起請の逸話」のところには、「一色村の佐介が甚兵衛の家へ夜中に侵入するという大罪を犯したが、一色村の佐介は権力者である信長の乳兄弟、池田勝三郎恒興の被官であったから云々」とあって、下之一色の住人佐助が登場しますが、そうなると池田家の支配地は、荒子から下之一色にまで及ぶのでしょうか。また、近隣の前田家とはどういう関係なのでしょうか。中川区にはわからない話がたくさん残っていますねえ。