2025年1月13日

12年以上連載を続けさせていただいたこの記事も今回が最終回ですので少し思うことを。私はもともと自動車ライターとして仕事しておりまして、「中日スポーツ」では30年ほど前に、新車試乗記を毎週書いていました。これも10年以上続いたと思います。そのころは日本車がどんどん良くなって行く時代で、内外の様々なクルマが続々と登場し、今、思えばその中で日本車が輝いていた時代でした。ホンダと日産の統合話など昨今の日本の自動車業界は「衰退」とも映る有り様ですが、慎重に良い製品を作ってきたがゆえの周回遅れということにも思えます。中国やアメリカの電気自動車(BEV)の成長は、それこそ「やっちゃえEV」で、もっといいクルマより、とにかく何でもいいから出して先取りしてしまえ、ということで現在に至ったたわけです。そこが日本のメーカーにはできなかったということでしょう。安全・安心、もっといいクルマを考えれば当然ですが、新興メーカーとそれを後押しする政治力には敵わなかった。とはいえ昨今、やっとPHEVなどで巻き返し始めているようなので、完敗することはないと思いますが、それでも厳しい。どうなることやら。

それはそれとして、日本の多くの自動車ライターは、メーカー広報部や出版社などメディアが集中する東京を拠点として仕事をしていましたが、私の場合は生まれ育った名古屋を離れることなくクルマに関わる仕事をしてきました。それゆえクルマそのものだけでなく、その周辺のネタもいろいろ書いてきました。そんな中でクルマを使った遊び方、要はドライブネタとして、東海地方にたくさん存在する「戦国時代の武将の痕跡」に注目しました。三英傑のみならず、多くの有名な武将が生まれ育ったこの地域は、その痕跡をたどって思いを馳せる、というドライブをすると楽しい、ということに気がついたのです。調べてみると、武将の知名度としては圧倒的な織田信長の痕跡がたくさんあるのに、なぜかほとんど知られていない事もわかりました。これは書かないと、と思い調べ始めたのが若き信長研究に入るきっかけでした。15年ほど前のことだったと思います。

1年ほど調べ、現地ロケをし、書いたのが『信長公記で追う桶狭間の道』という本でした。東海地区の若き信長の痕跡をドライブで巡って、桶狭間の謎を考えてみようというもので、その本がきっかけで、この中日新聞webに書く機会もいただけたわけです。50代初めまで、歴史研究とは縁がなかった自動車ライターでしたが、そこからどんどん歴史研究のおもしろさ、そして深みにハマっていきました。というのもちょうどその頃から、信長の時代の歴史研究が急速に進み、それと歩調を合わせることができたからです。特に『愛知県史』の通史編や資料編が完成し、そこには通説とは異なる最新研究成果が反映されていました。ライターとしては客観性が重要ですから、『愛知県史』の記述は大変ありがたかった。公的な本にこう書かれているのであれば安心して紹介できる、ということで。

自分でもいろいろ本を読み、古文書そのものは読めないものの読み下し文はなんとか理解できる程度には勉強を重ねました。その結果、古文書の真贋や書かれた年代の判定とその解釈によって、歴史の通説が作られている事がわかりました。様々な文書を他の文書や状況からどう読み解くか、それを延々とやっているのが歴史学ということもわかりました。つまり、現在はこう考えられているというだけで、本当のことはよくわからない、というのが歴史研究の正しい姿勢であるということです。古文書には年が書かれていないことが多いので、その内容から書かれた年を比定するのですが、これを間違うと全く内容の解釈が異なるわけです。実際この10年の間でも、信長関連文書のいくつかの年代比定が変わり、それによって通説が大きく変りました。

例えば水野十郎左衛門あての今川義元文書は、かつて桶狭間合戦直前のものとされてきましたが、今ではそれより10年ほど前のものとされるようになり、水野氏は桶狭間前に今川方ではなかったようだ、ということになりました。またここ10年ほどは文書だけでなく、地政学的な研究もかなり進み、それによって歴史がまた変りました。わかりやすい例では、大高城です。海岸線が現在とは大きく異なり、現在では想像もできませんが、ここは海に面した城でした。それによって桶狭間の戦いでの戦況も変わってくるわけです。

先日も桶狭間の戦いに関する2013年制作のテレビ番組の録画データを観てみましたが、ずいぶん古臭い内容でした。最近、BSのテレビ番組で歴史解説をしている時代小説作家の伊東潤氏が番組ゲストコメンテーターとして登場していましたが、現在とはかなり違う見解を述べており、この10年の研究の進化がよくわかりました。その伊東氏のように、現在では知名度の高い現在60歳前後の作家や歴史学者がテレビ番組に多く登場しだしたのもやはり10年ほど前からのことでした。今では一部の学者が芸能事務所に入り、マネージメントされる時代になっています。

ということで、私が興味を持ってからの10年ほどの間に、信長時代の歴史研究はどんどん進化しました。その進化のスピードは、自動車の進化よりはるかに早く、エキサイティングなものでした。そのためクルマより歴史の方がずっと変化が早くておもしろいな、とのめり込んでしまったわけです。とはいえ、私が意識的に勉強してきたのは若き信長の時代だけです。名古屋の人間としては、上洛してからの信長に関してはあまり興味が持てませんでした。信長の時代、その父の信秀の時代、更には祖父の信貞の時代という、あまり知られていないこの地方の中世が個人的には一番おもしろい。自分がこれまで生活してきた場所の話であり、また実際にその痕跡の場所へ出かけることも簡単にできるからです。

おそらくこれは郷土史家の感覚でしょう。土地勘があることでわかってくることも多いため、文書の研究だけではわからないことも見えてきます。また文書だけで研究されたことの矛盾も指摘できます。日本の中世・近世の歴史全体を、若き信長の歴史と同じくらいに理解して、意見を述べられるまで勉強するのは、残り時間の少ない老人(私ももう68歳になってしまいました)には厳しいので、その意味でも郷土史家的感覚で、ひとまず若き信長の話だけをテーマとしているのが現状です(もちろん、勉強は続けていますが、優先度は若き信長時代です)。

そういうわけでこの連載では若き信長に関連する話を書いてきました。ところが信長とはほぼ関係ない名古屋城木造再建問題に関しては、かなりの本数を書くことになってしまいました。河村前市長は「信長攻路」といった歴史ドライブに役立つ施設整備をしてくれ、自ら武将(信長?)に扮して清須から桶狭間への出陣イベントを行うなど、歴史観光に関心が高く、その意味ではありがたい存在でした。その人が歴史観光の目玉として名古屋城を木造再建するというのですから、興味を持たざるを得ません。ということで様々に取材を始めると、実はひどい問題をはらんでいることが見えてきました。

端的にいえばそれは、「当初できるとされていた、江戸時代のままに再現することは事実上不可能と判明したのに、河村元市長ができると無茶を言い続けたこと」です。木造復元したものを現代の観光施設として利用するなら、耐震・耐火・バリアフリーを施す必要があるのは当然で、そうなるともう江戸時代のままの再建ではなくなってしまいます。こういうごく簡単な話が、名古屋市民や全国の歴史好きに今も伝わっていません。河村元市長がウヤムヤにしたからです。なのでもし建設されても、江戸時代のままの復元を見に来た観光客の多くは、史実にないエレベーター(小型昇降機)や避難階段にがっかりするでしょう。SNSにも書き込むでしょう。さすれば名古屋の評判が悪くなる。大金をかけてもそういう結果になりかねませんから、やめておいたほうがいい、この問題はただそれだけのことです。

それでも一部の城好きな有識者らは、作りたくて仕方ないようです。歴史学的、建築学的には観光など眼中になく「それらしいものを復元する」ことに意義があるのでしょう。もちろん今のコンクリート天守よりは昔のものっぽくはなりますが、それならそれで、広沢現市長や名古屋市、そして名古屋市議会が、どういうものをどれだけの予算をかけて作るつもりなのかをわかりやすく世の中に説明し、それによってもう一度賛否を確認したうえで木造再建事業を進めるべきでしょう。多くの人はいまだにエレベータなどつかないもの、つけるべきではないと思っていますので、きちんと説明することがまず必要だと思います。その上で住民の意見をもう一度集約すべきでしょう。そういう手順を踏んで民意の賛同を得た上で、完全復元だの、本物だのといわない学習・観光施設としての木造天守復元をするのなら、私は特に反対するものではありません。名古屋の役に立つのは間違いないのですから。

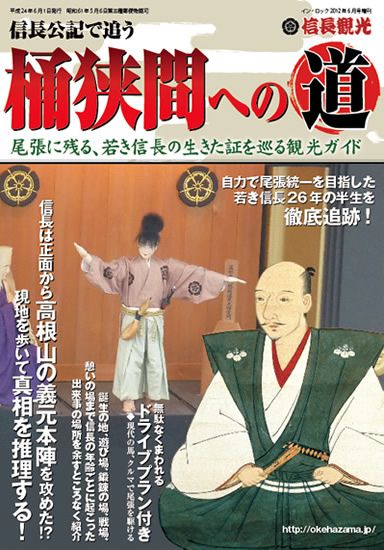

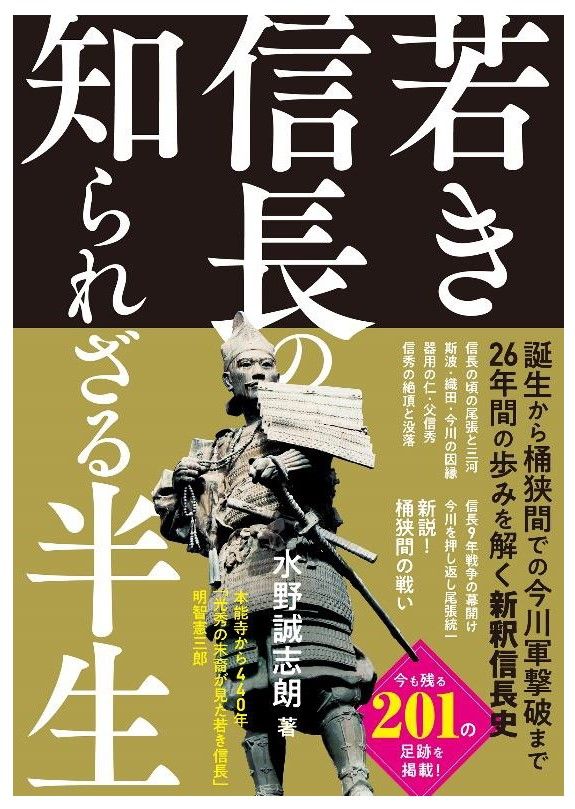

名古屋城問題もそうですが、若き信長の話に関しても、最近はなんだかなと思うことが多くなってきました。というのも学者でもない私が桶狭間の戦いの新説を含む『若き信長の知られざる半生』を書いたことで、ご批判があるようです。この本では一次史料に準ずるものとされている、よく知られた『信長公記』と、それとはちょっと違う内容の記事を含んだ「天理本」とよばれる『信長公記』を元に、人々に桶狭間の戦いの記憶がまだ残る江戸時代初期に書かれた『三河物語』、そして地元の地政学的な状況をふまえて桶狭間の戦いの状況を考えてみました。「天理本」は『愛知県史資料編14』で初めて一般の人の目に触れることが可能となったものです。『若き信長の知られざる半生』では桶狭間に至るまでの信長の活動を『愛知県史』をもとに検証して、劣勢だったのは義元の方とし、そして『信長公記』に矛盾しないよう戦いの様相を示してみました。むろん、これが真実だ、などとは思っていません。こう考えれば矛盾がないというだけで、新たな史料が見つかればまた違った見解を考えるまでです。

昨年(2024年)10月に朝日新聞出版から、テレビでおなじみの城郭考古学者千田嘉博氏と大河ドラマの歴史考証でおなじみの平山優氏による対談をまとめた『戦国時代を変えた合戦と城』という新書が出ており、その第一章が「桶狭間合戦と大高城」となっています。名古屋市立大学付属施設の中に高等教育院というものがあり、そこの教授として2023年9月に着任したのが千田嘉博氏で、名古屋城の有識者会議の一つである石垣部会のメンバーを長く務めている方です。その方のこの『戦国時代を変えた合戦と城』には

『信長公記』は編纂物で、記述に差がある諸本のいずれを正しいかとするかは恣意的になりがち。

『三河物語』『信長記』等の編纂物の都合の良いところだけを取り出しつなげて、「真実がわかった」とする新説に学術的な有意性はどれほどあるのか。

編纂物を集めて一つのストーリーを組み立てて解明させる研究方法は、解釈でいかようにも理解が変化する。どの編纂物を軸に、どれをどう組み合わせるか、何を錯誤、改変、創作と断じるかでいくつもの真説が生じている。

とあり、ああこれは私達の新説を批判しているのだな、と思いました。桶狭間の戦いは史料が少ないため、戦いに近い時代に書かれた編纂物の該当箇所をこう解釈すれば、こうしたストーリーとなるのではと考えたのが「新説・桶狭間の戦い」です。学術的にはひとこと「史料がないのでわからない」というのが結論でしょうけど、現地をまわり、できるだけ古い時代に書かれた文献を精査して、こうではないかと考えているわけですが、あくまで一つの説であり、これが真実だと言ってはいません。それを恣意的と批判されるのはちょっと残念です。

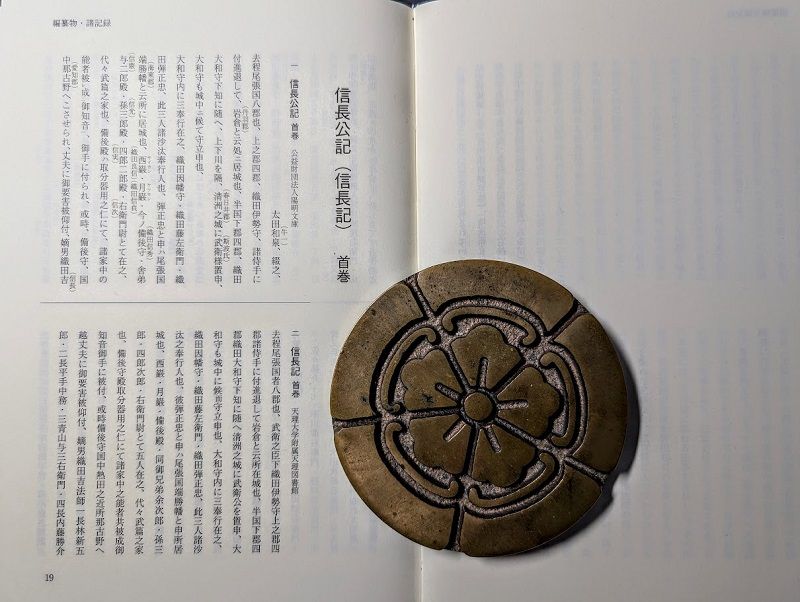

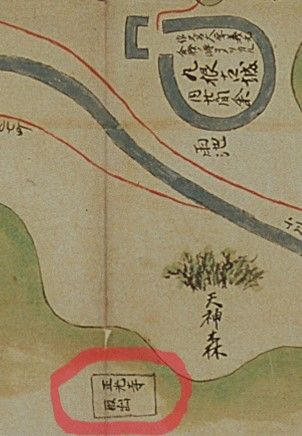

ちなみに『戦国時代を変えた合戦と城』では、私があったと考えている、水野氏の緒川衆がいた正光寺砦、佐治氏の大野衆がいた氷上砦と、鷲津・丸根砦の4つで大高城を囲んだのではないか、ということについて、明確な文書の記載がない、砦の痕跡が残っていないということで正光寺砦と氷上砦の存在を否定しています。確かに砦の存在が書かれた『張州雑志』には桶狭間合戦の砦であるとは書かれていませんし、正光寺砦があったと考える山は、近代に完全に削り取られてしまっていますから痕跡はありません。ただ、無かったと結論付けてしまっていいのでしょうか。正光寺砦は有名な蓬左文庫所蔵の『桶狭間合戦絵図』にも描かれているのですが。

また『戦国時代を変えた合戦と城』には、通説を覆して「善照寺砦は鳴海城監視のための付城ではない」と書かれていました。また大高城に関しては発掘調査で結論付けられていないにもかかわらず、義元が作った本格的な城郭だと書かれています。発掘調査した名古屋市教育委員会にも聞いてみましたが、大高城を義元が作ったという発掘成果はないようです。さらに「大高城があの地にあるからこそ、今川方が陸路からも海からも熱田、福島、そして清須を窺うことができる」と書かれ、地図まで掲載されています(それによれば現在の名古屋市中川区福島のようです)が、福島という場所が熱田や清須のような歴史的に重要な所だったというのは初耳です。ほかにも「義元が今川水軍を動員した」「瀬戸から尾張に攻め込むルートは(中略)庄内川沿いにまっすぐ進む、清須に到達する最短ルート」とか「義元自身は海路で入り、さらに尾張へと次の手を打つための準備として家康が大高場に入ると考えれば、全体の説明が非常にうまくつく」など、なんだか理解しづらい記述がたくさんあります。

学術論文の場合だと、書かれたことをベースに次の研究者が論を組み立てますから、間違っているとどんどん変な方向へ行ってしまうこともあります。そういうリスクのある歴史の研究というのは本当に難しい。著名な学者の著述でも明らかな間違い、思い込みで書かれているものが多々あります。私は学者ではないですから、ライターとして様々な知見をまとめて書いています。それによって自分の記事とするわけで、学術的な通説だけを書いて、あとはわからないとするつもりはありません。間違いだけはないようにしようと思っていますが、様々な見解を検討し、こういう考え方もあるのではというふうに書いているつもりです。

桶狭間の戦いの新説の構築に関しては、これまで歴史学であまり取り上げられてこなかった『信長公記』の「天理本」に書かれた記述や、地誌の『張州雑志』に書かれた記述、近代になって山が削り取られたことの検証、どこがどう見えるかという地理的状況や軍勢の移動時間経過、何より若き信長が桶狭間の戦いに至るまでの10年間の動き、こうしたことを様々考え、一次史料に準じるとされる『信長公記』に矛盾しないストーリーを考えてみたものです。ライターとしてそういう作業をしているつもりです。できるだけ真実に近づこうとしているのは学者と同じだと思ってこれからもやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。

長い間、この連載をお読みいただき誠にありがとうございました。関係者の皆様にも感謝いたします。3月末での「達人に訊け」閉鎖に伴い、これまで書いた記事を個人サイトの「nobunaga.blog」(https://nobunaga.blog/) へ移設する作業を進めていますので、3月以降はそちらをご覧いただければ幸いです。拙著『若き信長の知られざる半生』はAmazonで売ってますのでぜひお求めください。