2020年7月29日

まもなく8月になりますが、なかなか麒麟がやってこなくて、そろそろ皆さん、忘れかけてませんか。そこで今回は道三と信長の会見のシーンを思い出してもらおうと思います。そして信長と道三が会見した聖徳寺へのおでかけガイドをしましょう。あの道三が潜んでいた小屋に関してもその場所をお教えしますので、コロナが少し収まったら、ぜひおでかけください。

信長と道三、二人が会見したのは天文22年(1553)となっていますが、これは信長研究の基本である『信長公記』に書かれたことを読むとその時期に思えるからで、他に記録はなく、実際にははっきりしたことはわかりません。が、前後の出来事からこの年あたりだと思われます。『信長公記』は一級史料に準ずるものとされており、書いてあることはほぼ実際にあったことと考えられていますので、会見の模様も信用してもよさそうです。ドラマでは会見の模様がかなり変えてありましたので、『信長公記』に書いてあることをまずそのまま書いておきます。もちろんドラマのように濃姫が段取りをしたなんてことは書いてありませんので、あれはドラマの創作であることをご承知おきくださいね。

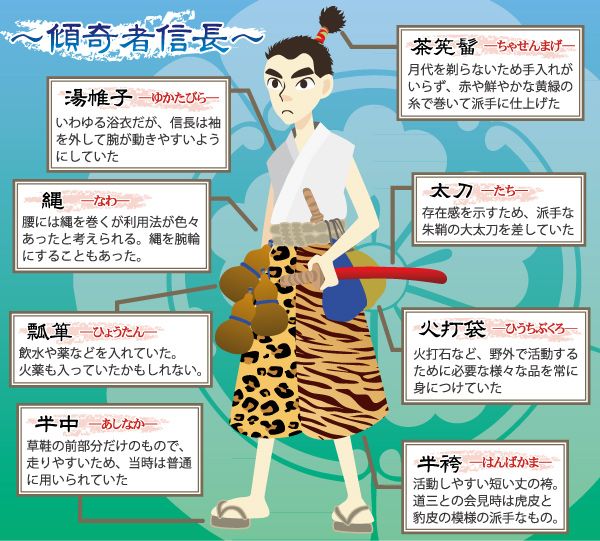

『信長公記』によれば、美濃国内では皆が「信長はうつけ」というので、道三はその真偽を見極めようと、「会見」という当時としては異例の申し入れをして、尾張と美濃の中間あたりとなる聖徳寺まで出向くので来ないか、と信長を誘いました。信長は場合によっては暗殺される可能性もあるのに無謀にもそれを断ることなく、木曽川を船で越えて出向きました。大河ドラマでは道三の方が木曽川を越えてきた地図が出ていましたが、木曽川を越えたのは信長の方です。浄土真宗の聖徳寺があったのは民家700軒という大きな寺内町・冨田で、道三は家臣800名ほどを正式な礼装に仕立てて待ち構えさせ、本人は町はずれの小屋に潜みました。ドラマのようなたくさんの家臣をそこへ引き連れて隠れたりはしていないようですが。

行列の信長はドラマのような「うつけの格好」でしたが、兵は3間半の長槍500、弓と鉄砲500で武装して行進し、信長は聖徳寺に着くと行水して正装(これももちろん帰蝶があつらえたものではありません)に着替え、会見部屋の縁側の柱にもたれかかって会見の座に先につこうとしませんでした。大河ドラマよりドラマチックなのはこの場面です。そのうち、信長が席につかないのにしびれを切らした道三が登場し、仲介役の堀田道空が道三を紹介すると、信長は「であるか」とやっと席に着きました。信長はなめられないように先に座って待つということをしなかったようです(ドラマでは道三の方が信長の登場を待っていましたが、義理父の道三が先に座って待っているというのはありえないでしょう)。二人は湯漬けを食べ盃を交わしましたが、さすがに『信長公記』にはドラマのような話の内容までは書いてありません。ただ『信長公記』の中でも『天理本』というバージョンには、会見後に道三が萩原の渡船場まで同行したと書いてあります。ドラマでは寺の門まで見送ったと光秀が言っていましたが、実際には木曽川の「萩原の渡」まで2キロほどを見送ったようです。それをみると会見がうまくいったことは確かでしょう。

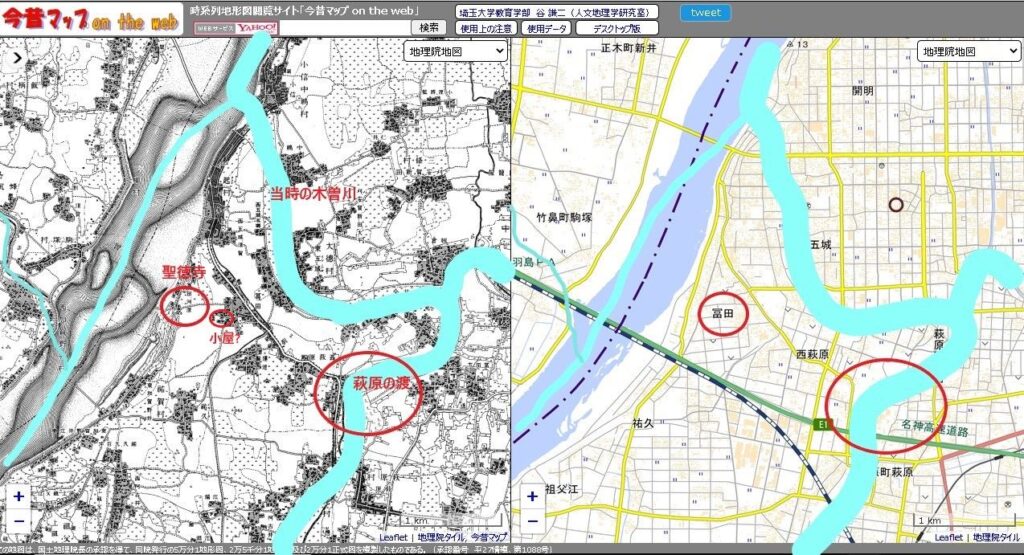

ではその聖徳寺はどこにあったのでしょうか。今は愛知県一宮市(旧・尾西市)冨田という説が多くの支持を集めており、地元に伝承もあるようなのでおそらく間違いないところでしょう。聖徳寺は浄土真宗の寺で、史料によれば天文9年(1540)に現木曽川の西側の大浦郷(羽島市正木町)にあり、そのあと天文10年には木曽川の東側の尾張・苅安賀(一宮市)へ移転しているようです。これは木曽川がよく氾濫して、聖徳寺を流してしまったためと考えられます。ただこの会見の天文22年(1553)ころに冨田にあったという史料はみつかっていないので、正確なところはわかっていません。その後、秀吉の時代(天正12年・1584)には冨田にあったことがはっきりわかっているのですが。

さて現在は一宮市冨田大堀に聖徳寺跡の碑が建っていますが、その250m西が木曽川です。あれ、信長は木曽川を渡って聖徳寺に行ったはずなのに、聖徳寺跡は木曽川の手前にある? 実は木曽川の流れが当時と現在では違います。当時、木曽川と呼ばれる川のいくつもある流れの中で、本流と言えるのは今はなき「萩原川」だったようです。「萩原川」は各務原からの流れが現在の濃尾大橋の北で南南東へ向きを変え、更に東に曲がって日光川と合流し、萩原の渡(一宮市西萩原)から南へと流れていたようです。萩原の渡は江戸時代の初期まであったようですし、渡が必要な広い川であるこれこそ当時の木曽川本流だと思われます。

ところで、この萩原川の流れが今の木曽川の流路となったのは、天正14年(1586)の大洪水によるものと長らく考えられてきました。しかし、この年に木曽川の流路を変えるほどの大洪水があったという記録は残っておらず、最近ではこの大洪水は否定されるようになってきました。尾張と美濃の国境も、古くは境川でしたが、会見の頃には木曽川が事実上の国境とされたようで、信長死後、天正10年(1582)の織田信雄と信孝の間での領土争いでも、国切り(境川)にするか川切り(木曽川)にするかで揉めています。何れにせよ天文22年の会見の頃は、冨田聖徳寺はまだ木曽川(萩原川)の西にあり、つまり道三の勢力圏内にあったということでしょう。信長はそんなところを訪れたわけで、やはりそうとう勇気ある行動だったと言えそうです。

さて『天理本』にある萩原の渡で当時の木曽川を渡ったあとの信長の進路ですが、現在も残る美濃街道沿いに冨田へ向かったといいたいところです。しかし美濃街道は信雄が整備したものとされ、当時はまだありませんでした。とはいえそれに準ずる道はあったはずなので、今も残る江戸時代の「冨田の一里塚」あたりまでは美濃街道でいいのでは。一里塚の西に尾西記念病院が経っていますが、実はその場所こそ、道三が潜んだ小屋が建っていたと地元伝承で伝わる「字宮東」という地区です。旧尾西市史に書かれていますが、「字宮東」の北に浄土真宗浄慶寺があり、当時その門前には大きな商家があって、道三はそこの奉公人に化けて店から信長を見ていたという言い伝えもあるそうです。小屋なのか、商家なのか、どちらかわかりませんが、「字宮東」あたりが道三が信長を見た場所で、そこからさらに1キロほど西に行くと聖徳寺跡があります。跡しかないのは木曽川の流路が変わった洪水(時期不明)で冨田の町が七割方、寺もろとも流されてしまったからです。つまり会見した聖徳寺は今、木曽川の下ということになります。

ということで、「麒麟がくる」を思い出しながら、萩原の渡から、冨田一里塚、尾西記念病院、浄慶寺、そして聖徳寺跡まで2キロほど歩いてみてください。実はこれ、7月4日に鳴海中日文化センターの講座で現地ガイドツアーを行ったコースです。私の講座にご参加いただければ2ヶ月に一度こうして現地を歩きます。ちなみに次回(9月5日)はドラマでも戦いのあと信長が泣いていた村木砦をご案内します。ここもそうとうディープにガイドしますので、よろしければまずは8月1日(土曜)の座学からご参加くださいね。