2014年5月23日

5月18日、名古屋市緑区で桶狭間古戦場まつりが今年も開催されました。昨年は雨に祟られましたが、今年は快晴の中、例年に増して大盛り上がり。

特に各地から集った甲冑武者隊の行列もあり、そこかしこを甲冑を着た人が歩いているという、いかにも古戦場らしい光景が広がっていました。

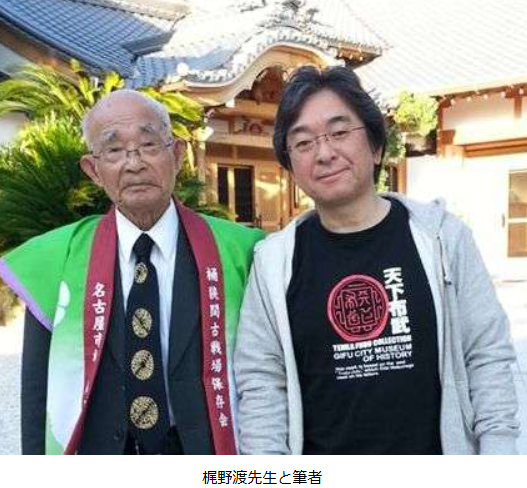

当時今川義元の首実検が行われたという長福寺では今年も地元の歴史研究家梶野渡さん(御年94歳!)の講演があり、今年のテーマは家康と桶狭間の戦いでした。

やはりこのところ、桶狭間好きの皆さんの興味は、家康(当時は松平元康)が戦いの後でどう信長と手を組んだかというあたりのようです。

そこで信長の美濃攻め話の前に、今回もその辺りの話をもう少し書いておきたいと思います。

1560年5月19日の今川義元敗死の後、緒川(東浦町)の叔父水野信元の手引で、大高城から逃れ23日に岡崎城へ入ったとされる元康ですが、その時点ではまだ今川の家臣です。

しかし、彼は義元の死をきっかけとして今川からの独立を考えました。しかし妻子は今川方に人質になっており、そのため元康は碧海郡などへ禁制を出すなど少しずつ動き始めます。

当面は今川方であることを示す意味でも、逃してくれた叔父の水野信元とも一戦を交えています。それが1560年8月の石ヶ瀬川(大府市と東浦町の堺の川)の戦いです。

ここから半年ほど水野信元との交戦状態が続くようですが、これは今川に対してまだ敵対していないことを見せるためのヤラセのような感じすらします。というのも翌1561年2月頃になると敵であるはずの水野信元の仲介で信長と元康の間で同盟が結ばれるのです。

もっともこのあたりもはっきりはしておらず、信元ではなく家康家臣の石川数正が動いたという説もあります。

いずれにしても水野信元にしてみれば、甥である元康に三河平定戦をさせ、信長に美濃攻めをさせていれば自分は知多半島や刈谷という旧領で勢力が維持できるという計算があったのではないか、と想像してしまいます。

なにせ水野信元は当時、信長の家臣というより、世間的には知多の独立領主として見られていたようですから。

とにかくこれで信長は知多方面や三河、そしてその東の今川勢を気にせず美濃攻めに集中でき、元康は織田を気にせず今川に反旗を翻して本領の三河を手に入れることができるわけです。

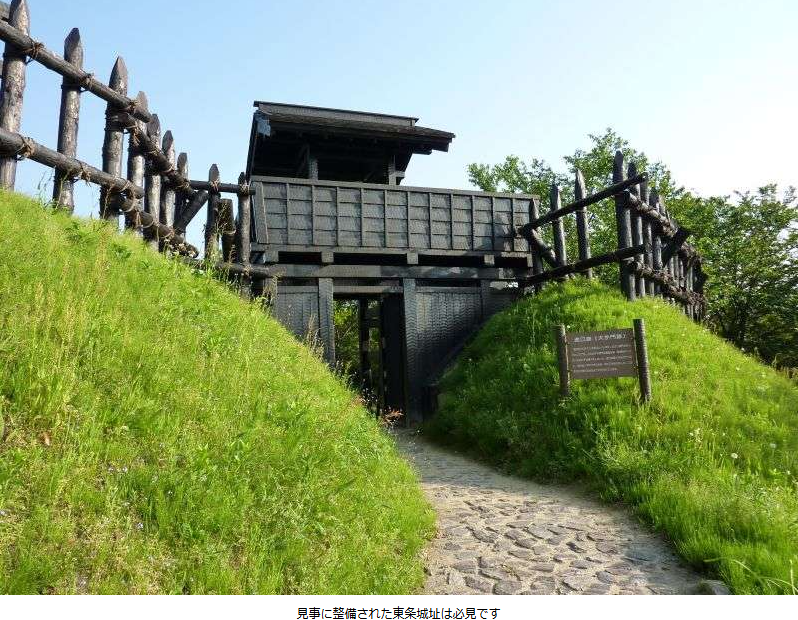

実際、このあと、元康は怒涛の勢いで戦いまくり、4月頃には岡崎市の中島城板倉重定を攻め、5月には西条城(現在の西尾城)、8月に音羽町長沢の鳥屋ケ根城、9月には東条城(西尾市吉良町駮馬字城山)を落としました(上記写真の東条城の工作物は、経年劣化により現在取り払われている)。

その翌年1562年2月には東三河の一角である蒲郡まで侵攻して鵜殿長照の西郡上之郷城を落とし、その子供二人(今川氏真の従兄弟)を捕虜にして、駿府にいた自分の妻子との交換に成功。

わずか1年ほどの間に見事に西三河での独立を果たしたのでした。そしてこの後も信長が死ぬまで、二人の同盟関係は続くのです。