2018年12月8日

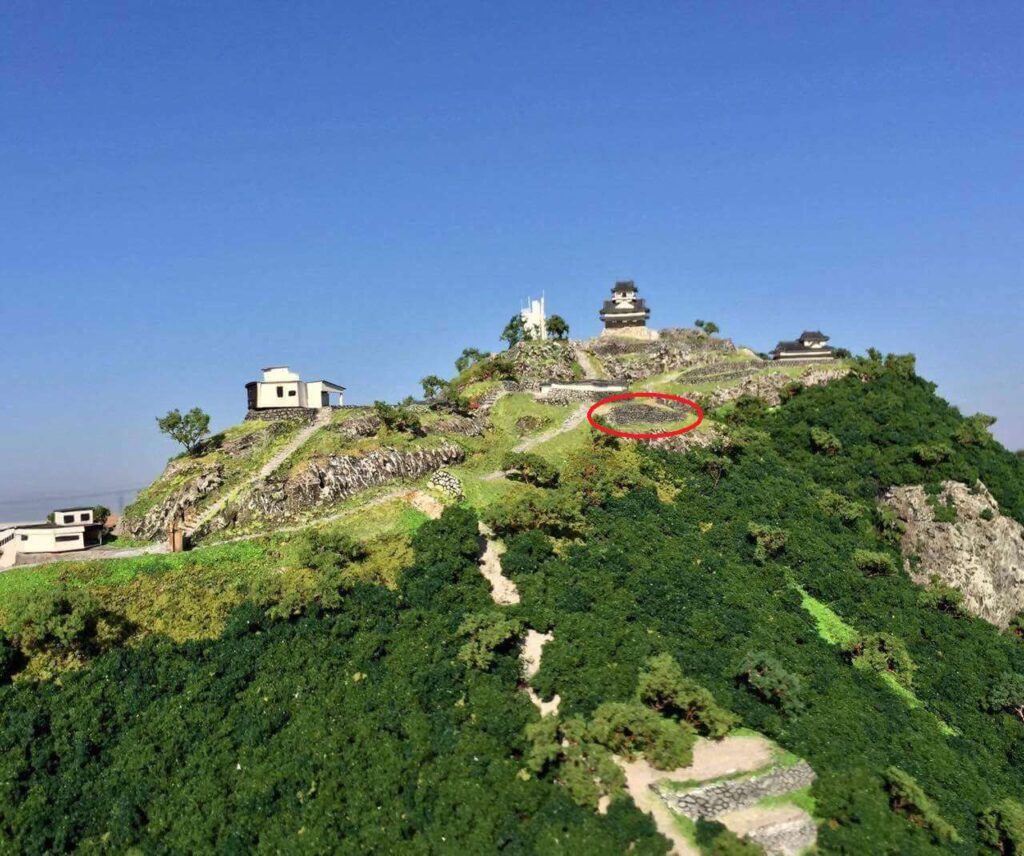

先日は信長の小牧山城で画期的な発掘調査が発表されましたが、信長の岐阜城でも発掘調査は続いています。これまでは山麓部分の居館跡が発掘されてきましたが、今年になって今まで手付かずだった山頂へも調査の手が伸びました。これには岐阜市で今年2月に柴橋新市長が誕生したことが、大きな影響を与えているようです。柴橋市長は大阪大学文学部を出ており、歴史学者になりたかったというほどの歴史好きとのこと。また岐阜市の有志が作った、山頂の石垣を調査発掘して、観光資源としても整備しようという岐阜お城研究会の副代表でもあり、発掘・調査を進めるには追い風となっているようです。また山城の岐阜城は多くの木々が茂っていて石垣の景観を損ねていましたが、これも今年伐採されて、今は素晴らしい景観が出現しています。このあたりも市長の存在がさっそく影響しているところでしょう。

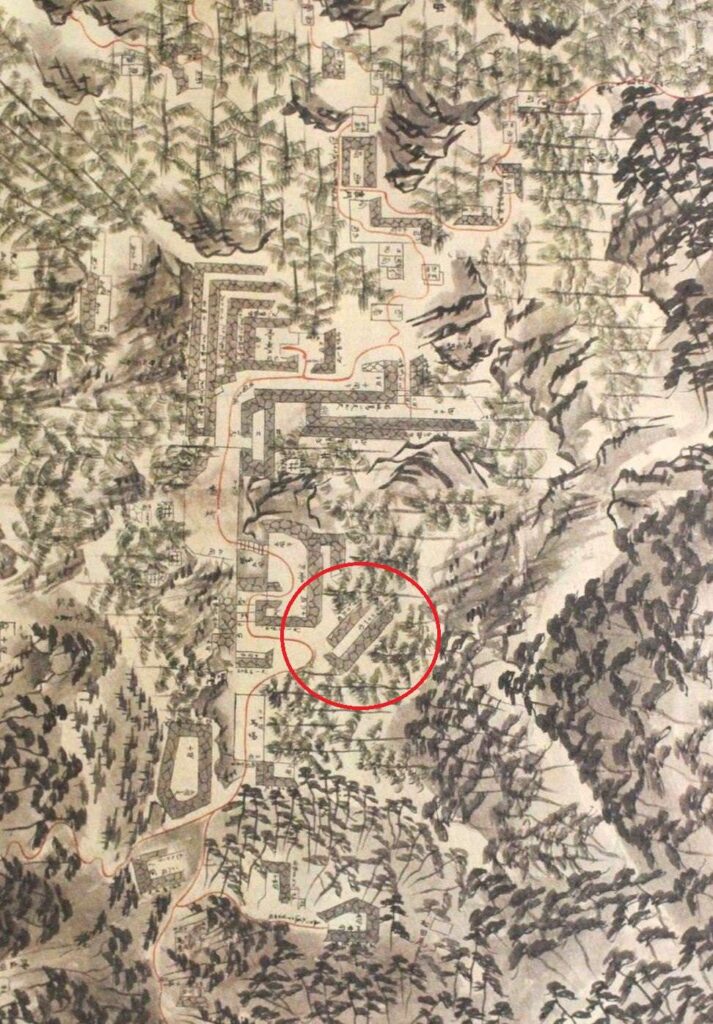

今年、2018年10月24日から12月1日までに調査されたのは、山上部の通称馬場と呼ばれるところから二ノ門と呼ばれるところまでの登山道路周辺2箇所で、ここでは信長の時代の石垣が確認されました。山麓居館の石垣と共通する80cm前後のサイズの石や間詰石を多く使った構造から、信長時代のものと岐阜市教育委員会社会教育課はみています。この石垣は基底部から4段分が残っており、高さが1.5m、長さは4.8m、西端で北側に曲がるL字状の石垣で東側は岩盤に貼り付いているというもの。江戸時代前期に書かれた稲葉城趾之図という絵図にある石垣と合致したとのことで、この絵図に掲載されているほかの石垣がまだまだこの山には埋まっている可能性があることが考えられます(滋賀県立大学中井均先生談)。

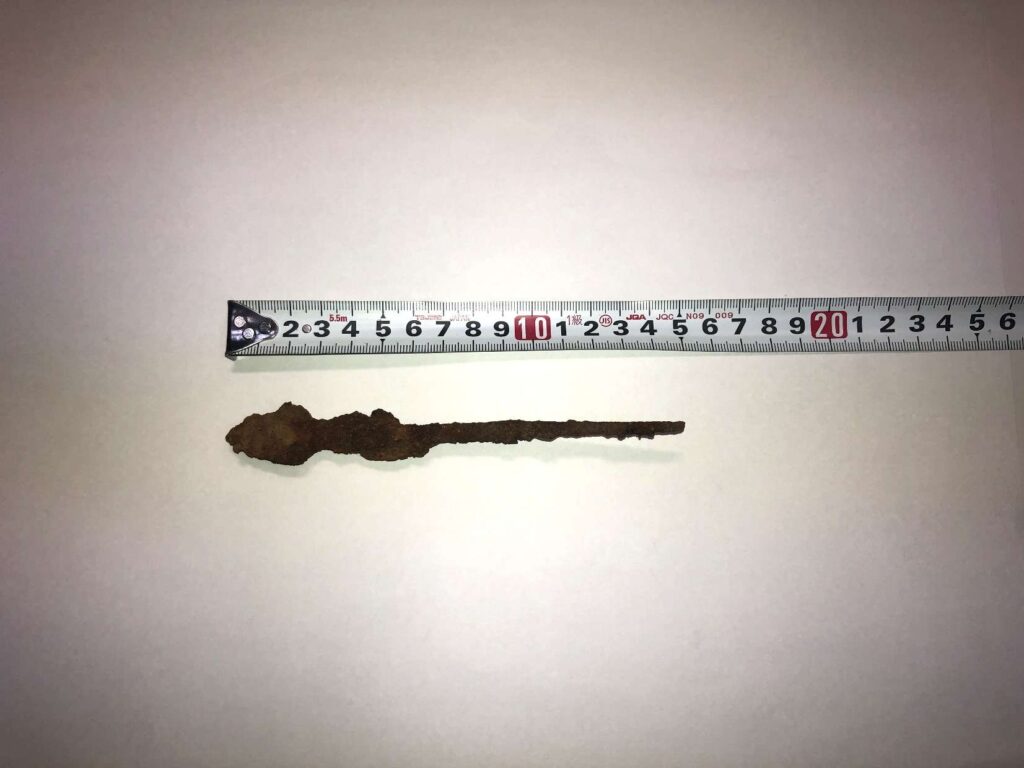

またその東側斜面にも裏込石や瓦の破片などがみつかり、その上部に絵図のとおり石垣がある可能性が高くなりました。そしてここでは関ケ原合戦の前哨戦となった1600年8月23日の池田輝政らによる岐阜城攻めの時に使われたと思われる、鉄の矢じりが初めて出土しています。

これとは別に今年の1月から4月には北西部の中腹部分(標高150m前後)で6段の平坦地が確認され、そのうち3段ではやはり80cm前後の石を使った石垣(総延長38m)がみつかっています。岐阜城最大の270cm×60cmという大石も使われており、ここには嫡男信忠の屋敷があったのかもしれないと考えられています。さらにその下、標高55m前後のあたりには、総延長50mの石組みと2m以上の石材、平坦地があり、江戸期の伝承では三法師信秀の屋敷があったと伝わっているそうです。宣教師フロイスも書き残しているように山頂には信長が住んでいたとのですから、中腹にこれら信忠、秀信のための建物があったとしたら、岐阜金華山は山全体が下の町から見えるビジュアルを意識してデザインされた城であったのではないか、そんなふうに岐阜市は考えているようです。

さて小牧山城や岐阜城がどんどん発掘されて成果を上げている中、信長の生まれた勝幡城や、育った那古野城は残念ながら取り残され感があります。11月29日に愛知県稲沢市の名古屋文理大学文化フォーラム大ホールであった愛知県観光交流サミットinいなざわで、「信長の城の歴史的意義」と題して講演した城郭考古学者の千田嘉博先生は「稲沢市にある勝幡城址もぜひ発掘して欲しい」とされました。講演の後の交流会で加藤稲沢市長は、これからは前向きに考えなくてはいけないという認識を話されましたので、ちょっと期待を持ちたいところです。こうなるとあとは名古屋城二の丸庭園の下に眠っているかもしれない那古野城ですが、徳川家康の名古屋城問題(木造再建)も片付かない昨今、こちらはちょっと絶望的かもしれませんね。

なにはともあれ、樹木が伐採されて信長時代と思われる石垣がよく見えるようになった岐阜城へぜひ一度お出かけください。実は私も12月1日の岐阜城の現地説明会が鳴海中日文化センターの講座とバッティングしたので、まだ行けていないのです。今回の写真の多くは岐阜お城研究会からお借りしました。私も早く行かねば、です。