2020年2月24日

昨年末、岐阜城山頂で信長時代の天守台石垣が発見されたことは、大きなニュースになったので皆さんご存知かと思います。現在山頂にあるコンクリート天守の下でみつかったのですが、この天守台石垣は、間詰め石(石材の隙間につめる小石)が残っていたことなどから信長時代のものとわかりました。明治43年に先代の模擬天守が作られましたが、その時、もともとの天守台は破壊されたと思われていましたが、残っていたのです。そして2月18日にはその石垣の下にもう一段の石垣がみつかったことが発表されました。どうやら小牧山城同様に、高石垣が組まれていたようです。

信長時代の天守台の発見がなぜすごい発見かと言うと、信長時代のものということは、天守台としては最も古いものということになり、その上に立っていた建物もまた最も古い天守かも、となるからです。この時代になるとすでに瓦が登場していますし、麓の発掘調査では金箔瓦の豪華な御殿あとが見つかっているわけで、当然ながら山頂天守台の上にも、瓦葺きの何らかの建物があったのでは、と考えられるわけです。つまりそれは天守?

岐阜城の前の信長の城である小牧山城では、石垣は発見されていますが、瓦はみつかっていませんから、天守的な建物があったとは考えにくいわけです。したがって、岐阜が最古の天守であり、いわゆる「城(天守)」の最初のものとなるのではないかと考えることができそうです。安土城から「城(天守)」が始まったとされていますが、岐阜城から始まったと歴史が書き換えられるかもしれません。というのは私ではなく「岐阜お城研究会」代表の柴田正義さんがお話されたことです。2月11日にあった「岐阜お城研究会」の第33回の講座でそのあたりが熱っぽく語られました。

「岐阜お城研究会」という市民団体は柴田さんが7年前に立ち上げ、独自に岐阜城の研究を進めてきました。稲葉山にあった神社を斎藤道三が城を作るために現在の地に移したという伊奈波神社(岐阜市伊奈波通り1-1)、ここには江戸中期の元禄年間に描かれた「稲葉城趾之図」があり、この絵図にはたくさんの石垣が書かれています。柴田さんたちはこの絵図を見て、図のようにたくさんの石垣があるはずだが、それらは今は埋もれているのではないかと考え、独自に調査してきました。今回見つかった石垣も絵図にあり4mほどの高さがあるとされているようです。しかし、岐阜城のある金華山山麓は岐阜市教育委員会の手で10年間にわたって発掘調査が進められてきましたが、山頂は手つかずだったのです。

この調査をすすめるように指示したのは、現在40歳という若い柴橋正直岐阜市長です。柴橋市長は歴史学者になりたかったという人(大阪大学で日本史学を専攻)で、「岐阜お城研究会」創設の頃からのメンバーでした。この人が2年前に岐阜市のトップとなって調査の指示を出したことで、岐阜城の発掘・研究がどんどん進んでいるわけです。山頂には、斎藤道三の時代、信長の時代、信長以降の時代という3つの時代の石垣が混在しており、絵図を参考にした発掘調査で少しずつ実態が分かってきています。

「岐阜お城研究会」の第33回講座では柴田さんと、なんと柴橋市長が登場して一緒に司会進行をしました。そこでの柴橋市長の発言は、市長というよりまさに歴史好きのもの。自治体の首長がここまで歴史に詳しいと、歴史好きにとっては本当に頼もしいかぎりです。とはいえ歴史研究だけでなく、市長にもお城研究会にも、歴史遺産を観光資源にして岐阜の町おこしの起爆剤にするという発想があります。そのための施策も進んでおり、はっきりその成果がでているのは、山頂部の樹木の伐採が進んでいること。昔と比べたら石垣や模擬天守がすごくよく見えるようになっています。これは柴田さんらがこれまで強く提案してきたことでもありました。

岐阜城のある金華山一帯は国の史跡に指定されていますから、伐採には文化庁の許可を得る必要があるわけですが、研究、そして観光のためとして学者並みの認識を持つ市長が文化庁とコミュニケーションを密にして交渉を進めた結果、このような大胆な伐採ができているわけです。現在、金華山山頂部では石垣と城(城型の展示施設)の見事なコントラストが樹木に邪魔されずに楽しめます。また山麓の信長庭園あとでは信長の時代のように岩山の滝に水を実際に流してたりもしています(実証実験中)。こういう風景を目のあたりにすると、わかってる市長がやればここまでできるのか、と本当に感動的です。

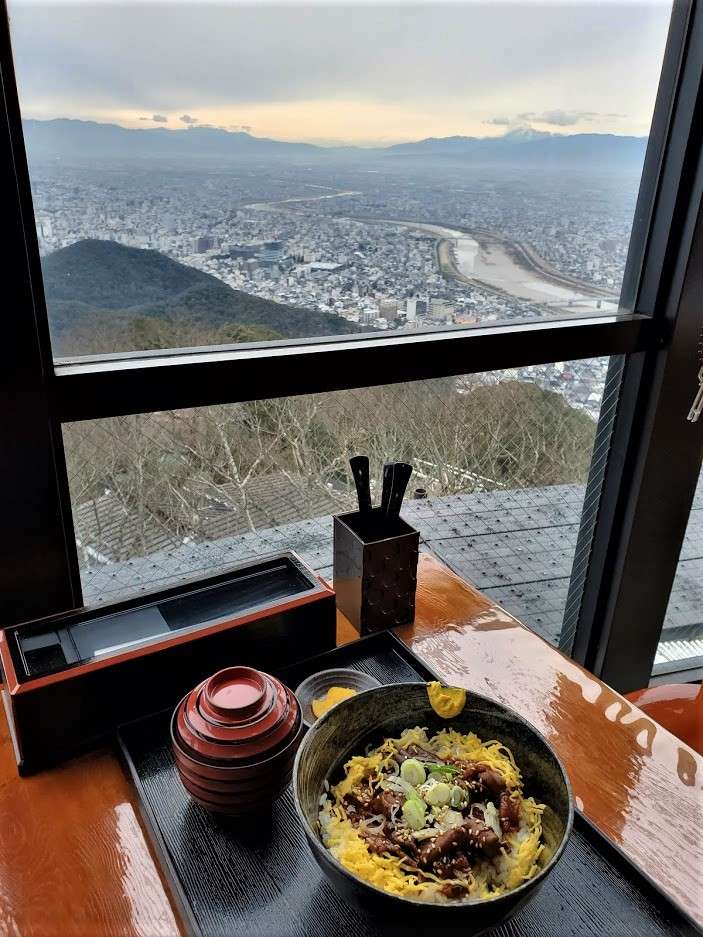

新発見の石垣は保護のために埋め戻されて、もう見ることはできませんが、天守と上台所を結ぶ通路下の高さ7mの巨大な石垣は、信長の構築したものですから、まだ見ていない人は必見です。ここでも茂っていた木が切られて、下から見上げられる素晴らしい景観となっています。岐阜は今、NHK大河ドラマ「麒麟がくる」で盛り上がっていますので、コンクリート模擬天守の中や資料館の中の展示も一新されており、歴史好きなら見応えがあります。また歴史好きではない人でも、天守からの濃尾平野を見渡す絶景は何度行っても感動的なはず。ロープウェイやリス村、展望レストランなどは国の史跡にされる前に民間企業が建てて運営していますから、歴史好きでなくても山城が楽しめるでしょう。ちなみにレストランではどて丼を食べながら展望を満喫できますよ。休日には甲冑姿の光秀が凛々しい「岐阜城盛り上げ隊」もいます。

麓の岐阜市歴史博物館では大河ドラマ館もつくられており、ドラマを見ている人ならかなり楽しめるはず。全然関係ないですが、博物館の中によくある昭和の懐かしいものも展示されています(企画展ちょっと昔の道具たち・3月15日まで)が、これが意外に見応え充分。昭和40年代の家庭の雰囲気が見事に再現されていて、けっこう感動的でした。というわけで名古屋から見ると相当うらやましいくらい、岐阜は盛り上がっています。お時間あればぜひお出かけください。

ところで、昭和34年にできたコンクリート名古屋城では、木造建て替え問題が完全に行き詰まっていますが、名古屋城より古い昭和31年にできたコンクリート岐阜城はその美しい姿が耐震補強で残されるとのこと。もちろん信長の時代にこんな天守であったはずはありませんが、60年以上長く愛されてきた城を残して、本物の石垣とともに観光に供するという岐阜市の姿勢は、大変素晴らしいと思います。本物の部分は石垣が担い、雰囲気は古いコンクリート天守が担う、そういうやり方は歴史好きとして自然に受け入れられます。本物の石垣をさらに調査・保護し、それと耐震補強した雰囲気の城を組み合わせた全体を見せることで歴史遺産観光を推進するという岐阜市の姿勢は、文化庁の支持も得られ、ある種、理想的なものに映ります。

とはいえその結果、「美濃国岐阜といえば信長」となってしまうのは、尾張の住人としては忸怩たる思いも。信長は尾張には34年いて、美濃は10年ですから、本当は尾張の人なんですけどねえ。名古屋城はそのままでいいので、名古屋駅の前にも黄金の若き信長像を建ててもらいたいと切に思います。