2014年6月16日

6月7,8日、今度は豊明市で桶狭間古戦場祭りがありました。特に8日は幹線道路を封鎖しての武者行列やら、合戦再現劇などがあり、縮小版名古屋まつりみたいな、いかにも市をあげてのお祭りらしい派手なものでした。

今回はあまり時間がなくて、武者行列をちらりと見ただけだったのが残念でした。来年もこんな頃にあるはずですので、皆さんも是非お出かけ下さい。

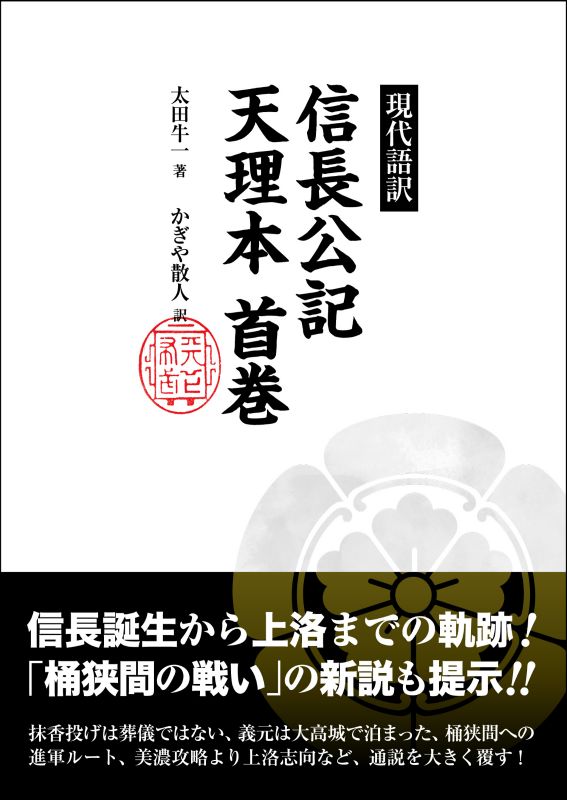

さて、また今回も信長と家康の話です。1560年(永禄3年)5月19日の桶狭間の合戦以降、一年間は岡崎を動かなかったと『信長公記』に書かれている家康(当時は松平元康)ですが、それは江戸時代になって書かれた『信長公記』が、最高権力者となった家康をはばかって書かれたものだからと考えたいところです。

少なくとも翌61年の4月には、家康は明らかに反今川となっていることが最近の研究ではっきりしてきています。また信長といつ手を結んだかですが、それは前回、61年2月ごろではないかと考えられているとしました。その結果、家康は4月から反今川、三河平定の戦いを進めるわけです。

『信長公記』によれば信長は4月上旬に三河梅が坪城(豊田市)を攻めています。足軽合戦では前野長兵衛が討ち死にするなど、激しい戦いのようでした。野営して高橋郡(豊田市寺部町や高橋町)を攻め、麦畑を薙いで加冶屋村(旧挙母城があった金谷村ではないか)を焼き払い、また野営して翌日は北上し、伊保城、矢久佐(八草)城と攻め、やはり麦畑を薙いで瀬戸の方から引き上げています。今の愛環鉄道沿いに北上したわけですね(現在の研究では信長の攻撃は桶狭間合戦の前1559年のことと考えられている)。

このあと高橋郡は尾張領となりました。佐久間信盛の領地とされているのです。その後秀吉の時代までこのあたりは尾張と認識されていたといいます。

モリコロパークの東の八草からずっと南へ、豊田駅から矢作川を挟んでその東、今の豊田スタジアムのさらに東の方までが尾張だったんですね。それはどうも、家康も認めていたようです。

2月に同盟したとしたら4月の梅が坪城や高橋郡攻めは、家康承認済み、あるいは家康との共同作戦だったのかもしれません。

逆にもともとこの一帯はそれ以前から信長方で、同盟を結ぶ前の家康がそれを奪おうとして信長と直接戦ったという説も昔から唱えられています。なにせ、家康の初陣(1558年2月)は当時信長に寝返っていた高橋郡の寺部城攻めでしたから。

しかし61年4月の戦いははこのエリアを信長と家康が共同で攻めて、家康としては信長に同盟の証としてこのエリアを献上した、と考えてはどうでしょうか。

伊保や矢久佐の城は直接責めず、麦薙をしただけだそうですから、特に力攻めしなくとも信長方につけるためには威嚇だけで十分だったのでしょう。この中でも伊保西古城(豊田市保見町西古城)は今も縄張りを綺麗に残した素晴らしい城址ですので、ぜひ見に行ってみてください。

いずれにしてもこの後、信長は全く三河方面を攻めることはなくなりました。三河との国境は高橋郡までときまり、信長は内戦の終わった尾張国内の復興と、美濃攻めに集中することになるのです。