2014年7月8日

さて、この連載記事は基本として『信長公記』という信長の家臣であった太田牛一という人が残した信長の一代記、その首巻部分をベースにしています。

『信長公記』は永禄11年に信長が京に上ってからを巻一として毎年の出来事をしっかり書き込んである一級史料ですが、それ以前を書いた首巻に関しては、どうやらあとから付け加えたもののようです。

そのためある意味、大変アバウトな記述で、出来事もいつあったかという年の特定が不確かなものとなっています。また信長の負け戦についても書かれていません。

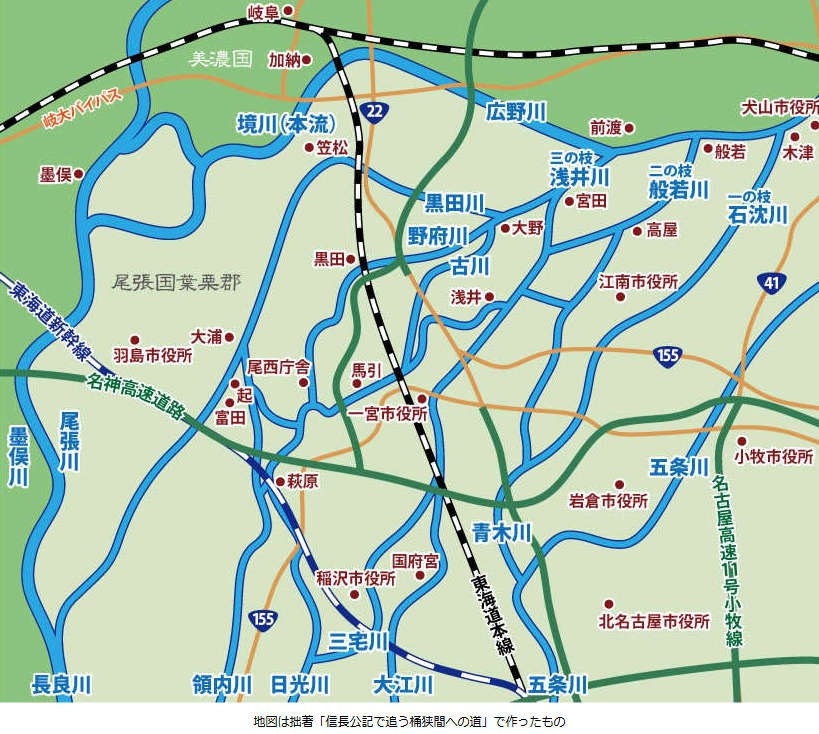

特に永禄三年(1560年)の桶狭間合戦から稲葉山城(岐阜城)を落とすまでの美濃攻め7年間は、『信長公記』だけではどうにもよくわかリません。

そこで様々な資料を追いたいところですが、その資料も乏しく、今も研究が進められていますが、まだまだ不明なことが大変多いのが現状です。この辺りの時代に詳しい『武功夜話』という資料も、その真贋が問われたままとなっています(近年の研究では偽書と結論付けられる)。

ところで史料といえば、最近信長関係で大きな発見があり、全国的なニュースになりました。それは石谷家文書(もんじょ)というもので、岡山市の林原美術館所蔵の実業家林原一郎氏コレクションの中からみつかりました。

本能寺の変直前に四国の長宗我部元親が明智光秀の重臣斎藤利三にあてて書いた手紙が発見されたのです。その内容は光秀の動機に直接結びつくものではないですが、当時の情勢がわかる貴重なもの。

ただ、立派な桐箱に収まっていたという、明らかに目につくはずなのでは? と思うこんな一級史料が、なぜ今まで見つからなかったのか、そちらの方が不思議な気がするという人も。

逆に言えば、まだまだ史料が出てくる可能性はあるということでしょうか。写真を載せてご紹介したいところですが、著作権上そういうわけにもいきませんので以下のリンクをご参照ください。

石谷家文書

また名古屋市博物館でも、桶狭間合戦の3年前、弘治三年(1557年)に書かれた熱田神宮の祝師田島仲安あての信長文書が発見されたとして、去る6月22日まで現物の展示を行っていました。

熱田区の大周寺にあったという、これも貴重なものですが、書式や花押に若干疑問があり、本当に本物か?という意見を持つ研究者もいるようです。というのも当時の作法どおりに書かれていない部分があるからです。

こういった文書は必要に応じて後で、コピーしたように文字の癖までそっくりに書き写されたものがかなりあり、今回の文書も書き写しの時、一部写し間違えたのではと考えられなくもありません。こちらは写真撮影も掲載も不可ということですので、ネット上で探してみてください。

ということで、歴史は史料の研究が欠かせないのですが、信長や秀吉は家康と比べると資料が大変少なく、特に秀吉に関しては、『信長公記』首巻では登場すらしていません。美濃攻めの頃にはすでに頭角を現しているはずなのですが。

秀吉といえばこの時期、墨俣一夜城の話が有名ですが、これも『信長公記』にはなく、史実かどうかは不明です(現在の研究では偽書『武功夜話』の創作とされる)。信長公記首巻が書かれたのは、家康の時代になってからです。そのため秀吉の出世物語を書くのはやはり都合が悪かったのでしょう。

歴史は勝者のものと言われますが、特に美濃攻めの話ではその傾向が強いようです。次回からはそのあたりを踏まえて、信長の動きをご紹介していこうと思います。