2014年10月9日

先回、信長は1561年の6月半ばに岐阜県北西部の神戸町にまで兵を進めたことを書きました。しかしこの頃、犬山城の織田信清(信長の従兄弟)が反旗を翻して美濃方についたため、信長は一時撤退を余儀なくされました。

この頃には大垣界隈も信長側についたようですので、信清の謀反がなければ、稲葉山城(岐阜城)はもっと早く信長のものとなっていたでしょう。

稲葉山城の斎藤龍興側の対信長戦略は、甲斐の武田信玄との連携にあり、信玄に飯田方面からの援軍を要請していたようです。そうなれば尾張で矢面に立つのは犬山ということになります。

こうしたこともあって、信清は龍興・信玄側に寝返ったのではないでしょうか。もし信長を排除できれば尾張が自分のものとなる可能性も高いのですし。信清は以前から隙あらば尾張のトップの座を狙っていた男でした。

信清配下の城は黒田城(一宮市)、於久地城(大口町)、楽田城(犬山市)という尾張北部の城ですが、これにより丹羽郡、葉栗郡といった尾張北部の広域が敵地となってしまいました。

そこで信長は6月下旬に於久地城に向け清須を出陣。親衛隊が先駆けして堀を越え、塀を打ち壊して数時間戦いました。しかしどうやらこの時は攻め取ることはできなかったようで、味方10人ほどが負傷して撤退したようです。

中でも信長の御若衆で、誰もが有能と認めていた岩室長門守がこめかみを槍で突かれて戦死したため、信長が大変それを惜しんだと『信長公記』は書いています。

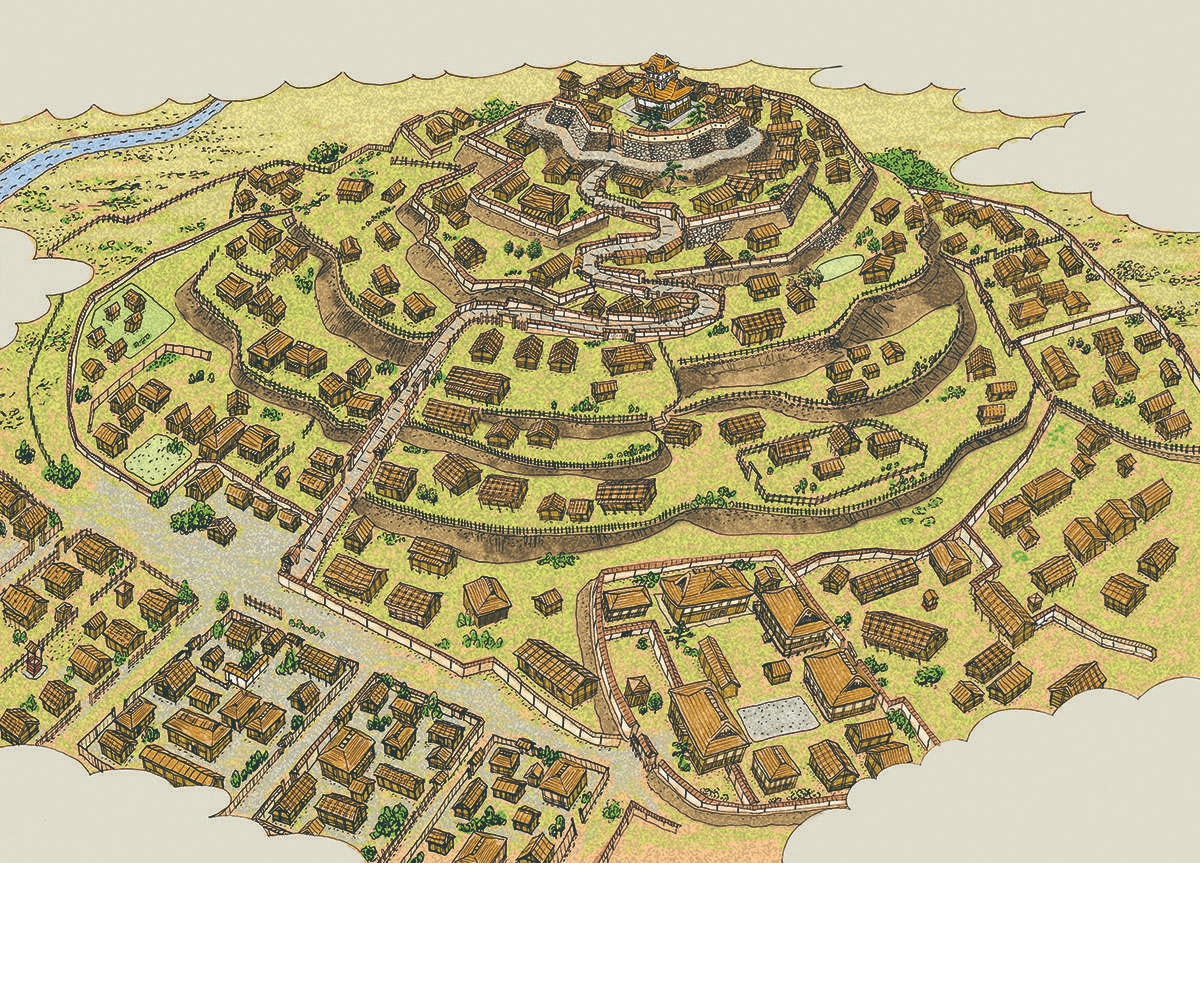

さてその於久地城ですが、信長が攻める100年ほど前の長禄3年(1459年)、岩倉城の守護代織田敏広の弟である織田広近によって作られたとされます。この頃は信清の重臣中嶋豊後守が入っていました。東西約50間(約90メートル)・南北約58間(約105メートル)の曲輪に二重の堀と土塁が廻らされていたとされ、岩倉城とは五条川でつながっていました。

現在は小口城址公園として整備され、空堀、塀、門、立派な物見台が作られており、当時のような雰囲気が味わえます。また古城絵図などの資料を展示する展示館もありますので、ぜひおでかけください。所在地は丹羽郡大口町大字小口字城屋敷。小牧ンターチェンジから北へ4キロほどのところです。

戦死した岩室長門守は桶狭間合戦の折、清須城を信長とともに出陣した六騎の筆頭にあげられる人物です。桶狭間では生き残りましたが、ここでは運が尽きました。信長の若衆であったと書かれており、単なる有能な家臣というだけでなく、信長の男色相手でもあったのでしょう。信長の嘆きはより大きかったのではないでしょうか。

しかしこの頃の日本人はホモセクシャルの首狩り族でありながら、文化的にも成熟しているという、西洋から見れば実に不思議な民族だったでしょうね。