2016年4月8日

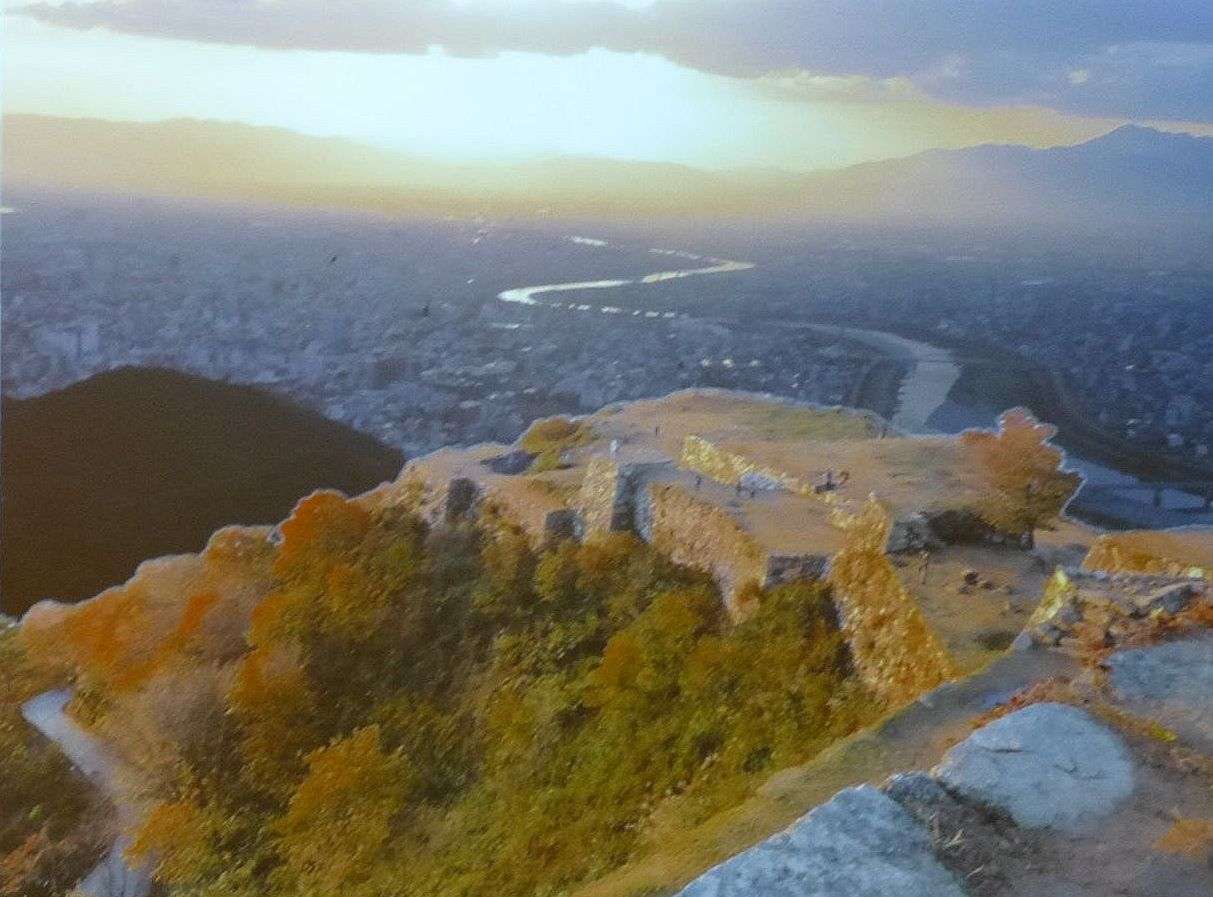

コンクリート城を無くし、石垣だけの天空の城とした岐阜城のCG合成画像

名古屋城の木造復元も500億円ほどという予算規模が見えてきて、いよいよ2020年の完成を目指し進み始めているようで、喜ばしい限りです。反対意見があることは承知していますが、歴史好きとしてはやはり今がやるべき時では、と思います。

もともと耐用年数がきたら木造で建て替えすることは決まっているわけですから、その時期の問題だけです。となると、今後日本経済が今より良くなるとは限らないだけに、まだ資金調達の可能性の高い今の時期に建て替えることは意味の有ることだと思うのですが。

建て替え後に400万人を目指す観光客誘致も、お役所仕事にならず、民間の力を入れて工夫すればやれることは多々あるでしょう。今や名古屋城に欠くことのできないおもてなし武将隊も民間の経営ですし、現在行われている名古屋めしを集めた名古屋城老舗街道も民間の企画です。お城の広い敷地を使って様々な集客イベントをどんどんやればいいのでは。

そういえば昔は御深井丸で音楽の野外フェスなども開かれていましたね。何をやるか吟味は必要でしょうが、民間の力でもっと親しまれる名古屋城にしていけば、建て替え後、観光客年間400万人のキープは無理ではないと思います。

例えば姫路城。10年前2005年の来場者数が77.8万人で、改修工事を終えた2015年度は2月末までで3倍の262万人に達しています。また熊本城は2005年の82.5万人が、2012年には倍増近い157.9万人に。こちらも櫓や本丸御殿の復元工事が行われています。

そして金沢城は、2005年の76万人が2015年には226万人に。新幹線開業の影響が大きいものの、こちらも菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓を再建して整備がどんどん進んでおり、それも要因でしょう。

名古屋城はここ10年ほど100万から200万人を上下していますが、1989年度には389万人を記録したこともあり、木造復元後の年間400万人は他の城の伸びを見ても、決して無理な数字ではないと思います。

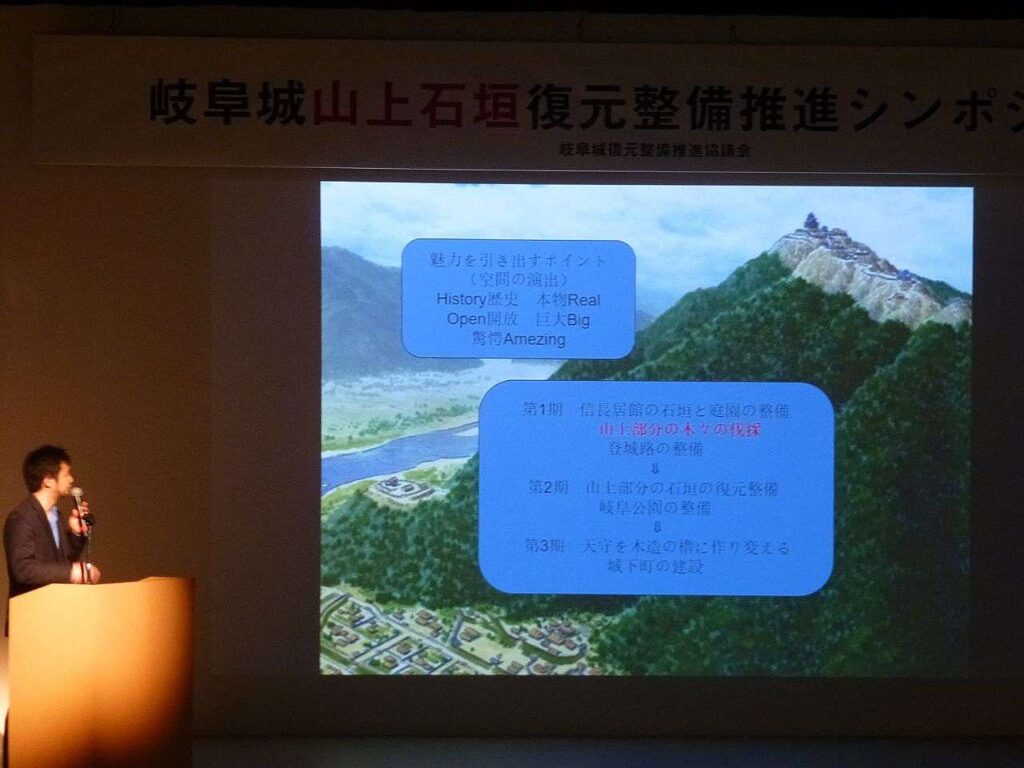

ところで3月27日に、岐阜市のぎふメディアコスモスみんなのホールで岐阜城山上石垣復元整備推進シンポジウム「あなたは岐阜城を知らない」が開催されました。岐阜市は来年、信長が岐阜と命名して450周年となり、大規模な記念事業の年となりす。

今回もその流れかとおもいきや、実は市民有志団体の岐阜城復元整備推進協議会が主催したもので、岐阜市役所からは誰も出席していない、という集まりでした。

この岐阜城復元整備推進協議会ですが、ざっくり言えば、岐阜城山頂にある手付かずの石垣を調査・整備し、これを目玉にもっと多くの観光客を岐阜城に集めて、岐阜市そのものを元気にしようという目的で作られた団体です。

岐阜城は現在、山麓信長居館跡で学術的な発掘調査が進んでいますが、山頂部分は手付かずで、昭和31年に建てられたコンクリートの模擬城とリス園やレストランが有るという状態です。

山頂部分にある石垣の大部分は埋もれたままで、その存在を知らない人も多いため、これをきれいに見えるようにし、天空の城としてブレイクした竹田城のように、観光資源として活用できないかを考えているわけです。

市や県が取り組んでいない事を民間から声を出して進めようというもので、最近の武将観光関連の話としては、なかなか画期的な取り組みではないでしょうか。

シンポジウムでは岐阜城復元整備推進協議会代表の柴田正義氏が挨拶したあと、名古屋市出身の広島大学大学院教授で、お城の専門家でもある三浦正幸氏と、武将観光イベントではおなじみのDJクリス・グレン氏が名古屋城木造復元に関して話をしました。

今のコンクリートの城が建てられた昭和34年当時は、木造は建築基準法で2階建てしか建てられなかったこと、コンクリートの名古屋城の外観は、窓の位置や形がオリジナルとは違っていること、残っている資料や写真が大量にあるので完全な復元ができること等が話され、木造が完成すれば「市民の誇りとしての名古屋城」になると結びました。

次は文化庁文化財部の中井将胤氏が全国の城の保存・整備活動の状況と、その活用状況に関して話をしました。

全国様々の城の保存活動に国の担当者として関わってきた中井氏は、活用計画を立てている城は全国で20%ほどしかないことや、天空の城としてあまりに有名になってしまった竹田城が、観光客の多さから多くの問題を抱えることになった例を上げて、遺跡は受け入れキャパということも考える必要がある、また石垣をよく見えるように木を切ると、雨に弱くなることなどを指摘しました。どこまで復元するのかが課題で、いっそVR(バーチャルリアリティ)などで見せるのも面白いと意見を述べました。

そして岐阜城復元整備推進協議会代表の柴田正義氏が、山頂に残っている石垣の位置、現状などを説明。うまく整備して見せる(まずは木を切って見えるようにする)ことで、現在年間21万人程度の入場者を増やし、最終的には100万人の観光客を岐阜に呼び込みたいと協議会としての意見を述べました。

この後、参議院議員の小見山よしはる氏、岐阜県議会議員の長屋光征氏を加えてパネルディスカッションが行われました。ここで三浦先生が「名古屋城は木造建築として21世紀では世界最大のものとなる」とその建て替え意義を述べると、長屋議員は、岐阜市はインバウンドのベースキャンプになり得る町だと意見を述べました。

確かに岐阜からは名古屋城を含めあちこちへ出かけやすく、名古屋市内より風情があります。岐阜城がもっと整備されれば、岐阜エリア一帯が武将観光地としてもっと盛り上がるでしょう。

この連載も、いよいよ信長が稲葉山城(岐阜城)を攻めるあたりにさしかかっていますが、信長公記首巻は岐阜までを含めた濃尾平野の物語です。信長のことをいろいろ考えている身としては、岐阜城まで一体となった武将観光がもっともっと推進されるといいと強く希望します。官だけではなく民の方の力をもっと利用してもらって。

ところで、私が世話役をやらせてもらっている民間の歴史団体、美濃源氏フォーラム名古屋部会でも、今年5回の講演を行うことになりました。

私の企画で通年のテーマは「織田信長誕生(父・信秀時代の美濃、尾張、三河情勢)」です。信長の誕生の頃、父の信秀がどのように尾張の代表として各地の大名や国人領主と交わっていたのか、その最新研究成果を各先生方に語っていただこうという講座です。

これだけの先生方の信長講座を聴ける機会はそうありません。歴史好きの方はぜひご参加ください。

2016年5月8日(日)13:00~14:30

演題 信秀と織田弾正忠家 講師 水野智之氏(中部大学)

2016年7月3日(日)13:00~14:30

演題 信秀と知多水野氏 講師 高木庸太郎氏(東邦大学)

2016年9月4日(日)13:00~14:30

演題 信秀と土岐氏と後斎藤氏 講師 横山住雄氏(濃尾歴史研究会主宰)

2016年11月6日(日)13:00~14:30

演題 信秀と松平一族 講師 村岡幹生氏(中京大学)

2017年1月8日(日)13:00~14:30

演題 信秀と今川義元 講師 山田邦明氏(愛知大学)

会場

名古屋駅前「那古野コミュニティセンター」

ユニモール地下街10番出口徒歩7分

会費 8000円(5回分・お試し参加1回のみ2000円)