2018年11月7日

いろいろ書いているうちに、津島を巡るルートの第三回目をすっかり書かないままでしたので、今回はそれを。前の二回をもう一度お読みいただければ幸いです。

さて、津島神社を見学したあと、やはり見なくてはならないのが津島湊でしょう。といっても以前書いたように現在では川は残っておらず、当時の痕跡として大きな池があるだけです。『宗長手記』の1526年のところに「堤ゆく家路はしげるあし間かな この所のおのおの堤を家路とす。橋あり。三町(約300m)あまり。勢田の長橋よりは猶遠かるべし。中略 はしの本(元)より、舟十余艘かざりて、若衆法師誘引。此の川づらの里々数を知らず。」と書かれており、信長が生まれた1534年ごろの津島は、琵琶湖・瀬田の大橋よりも大きな橋がかかっていたようです。

それはそうと問題は船を飾って若衆(春を売る男性)が法師(僧侶)を誘っているというくだり。当時はホモセクシャルが普通だったとはいえ、そういう盛り場があったということなのでしょうか。まあそれくらい繁華街だったということと捉えておきましょう。しかしそもそもこの文はそういう意味ではないのか? もう少し調べてみたいと思います。

今もこの池で行われている津島天王祭は、その頃はまだ提灯船が出る宵祭はなく、朝祭りだけだったようです。これは信長も見たという記録が残っているようです。始まったのはよくわかりませんが、1200年代の津島はまだ寂しい状態だったようですから、やはり1400年代からでしょう。そうすると600余年という歴史を持つことに。1522年から車楽船の置物人形などが記された「大祭筏場車記録」という史料があるので、その頃にはすでに祭りが行われていたことは確かにわかります。江戸時代初期の1666年に尾張藩は津島湊を廃止しましたが、それでも祭りは続きました。

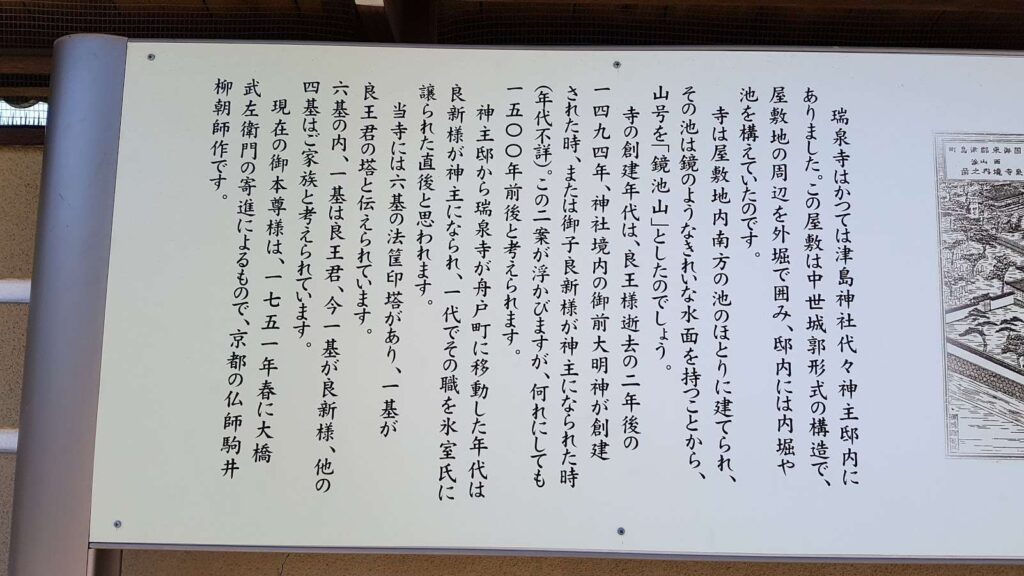

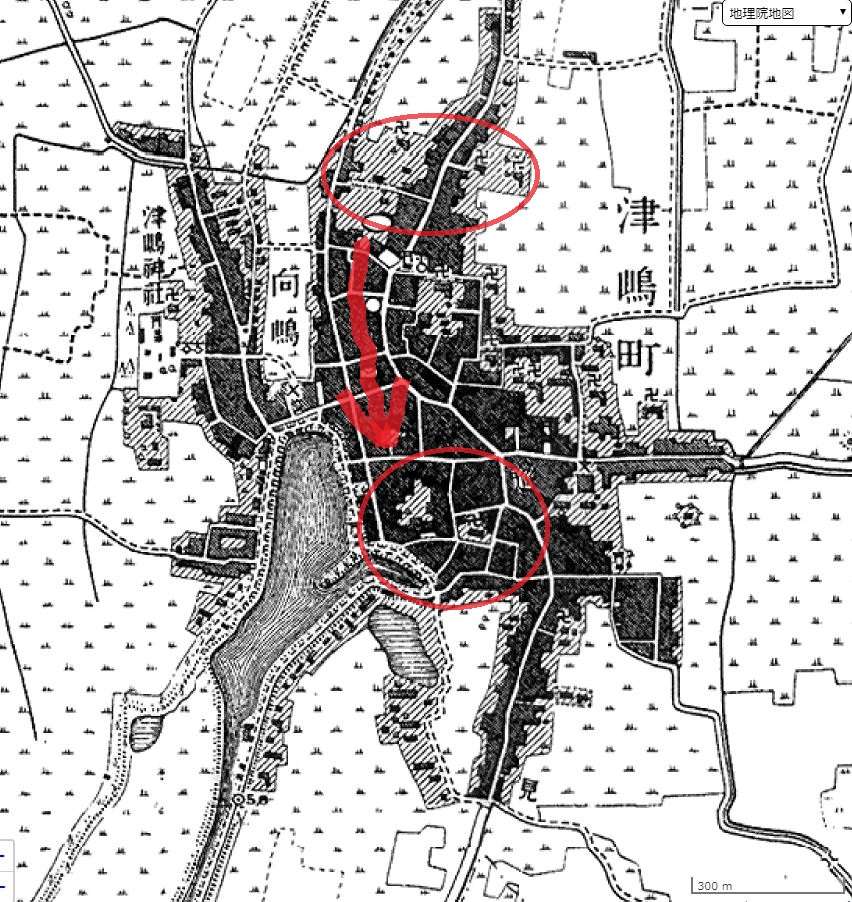

今もこの祭りの時に船が入る入江のようなところが車河戸です。このあたりは明治30年の川の締切頃から、地形を変えていないようですが、それ以前はさらに奥の舟戸町のあたりまで入江が張り出していたようです。現在は4つの屋台島もその頃は5つあったそう。その舟戸町の瑞泉寺は大橋家の菩提寺で、1507年に筏場といわれるこの一帯へ移転してきました。1748年に書かれた「尾張国海西郡津島之図」では、このあたりまで車河戸が来ているのがわかります。そのため川祭りの当日、稚児が門外の水路から小船で本船に向かったことから名付けられた稚児門が今も残っています。舟戸町の町名から分かるように、このあたりは低地で水際の地帯だったわけですね。この天王川東岸低地の橋詰・筏場・西御堂・船戸にかけての一帯は、信長の祖父信貞・父信秀の支配下になる1500年以降に開発が始まったようで、低湿地で水のつく場所を徐々に埋め立てて、そして筏場の町並が形成されたようです。

つまり津島は信貞が支配を始める前から、北部の米之座あたりを中心地として1400年代には大橋家・堀田家などが自治する貿易港となっており、勝幡城の信貞はその利権を押さえるべく、津島神社の神宮寺の中でも本寺にあたる下三宅(勝幡の北)にある牛頭山長福寺を通じて、神仏混合の津島神社を支配し、やがて津島そのものを把握していったということなのでしょう。

さらに信秀の時代になると、下流の筏場あたりの低湿地干拓が進められ、津島湊は筏場あたりへ移り、新たな市もそのあたりで開かれたと思われます。この干拓事業で水辺に石を積む技術が進み、それが後に小牧山城築城時に石垣を積んだ技術に転用された、ということも考えられなくもありません。信長の時代には津島は完全に支配下におかれ、津島衆は服部小平太のように信長の親衛隊として組織されていったと思われます。そんなことを想像しながらの津島歩き、楽しんでみてください。