2024年2月7日

「どうする家康」が終わって一ヶ月、家康ロスという話も聞こえないまま、世の中はすっかり平安時代へ移ってしまった感のある昨今ですが、こちらではまだまだ織豊期の話を書いていきます。その「どうする家康」に出ていた寺島進演じる水野信元をご記憶でしょうか。家康の母・於大の兄である水野信元は、そうとう癖の強い人物として描かれていましたが、実際、この時代のキーパーソンの一人で、かなりの重要人物です。家康はこの人なしではたぶん生き残れなかったでしょう。

二年前にこの連載で「水野がわかれば信長がわかると水野が思う、という次第」と書きましたが、その水野信元や水野氏一族のことをもう少し知りたいものですが、実は本当にわからないことばかり。将軍家康の母方ルーツの話なのですがどうにもわからない。その水野氏に関して、2024年1月20日に「尾張東部の水野氏を巡って~志段味・新居を中心として」というシンポジウムが、名古屋工業大学の教室を借りてありました。これは「志段味の自然と歴史に親しむ会」が主催したものです。

「志段味の自然と歴史に親しむ会」は名古屋市守山区の中志段味で農園を営む野田輝己さんが主催するもの。この日は犬塚康博氏(『地域世界』編集人)が「上志段味羽根の城跡」、水野智之中部大学教授が「新居の水野氏と定光寺・退養寺」、志段味の自然と歴史に親しむ会からは高木傭太郎氏が「尾張藩の水野氏研究について」、と題する三本の講演がありました。それぞれがかなり内容の濃いものですので、すべては紹介しきれませんが、ここではその中から水野教授の講演内容の一部をご紹介したいと思います。

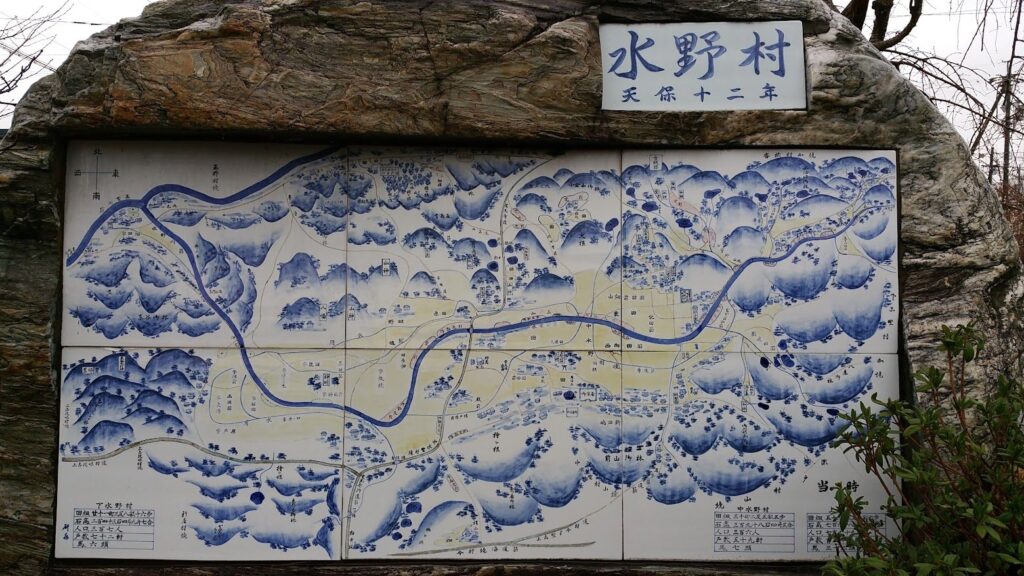

まず水野氏発祥の地とされる志段味に関してですが、場所は名古屋市の最北東部、名古屋市守山区上志段味、中志段味、下志段味というエリアです。近年、区画整理事業が進んで中世以来の自然はあらかた消え、コストコや郊外型の大型店舗が進出しており、東名高速道路の守山スマートインターもあって、典型的な郊外型住宅地となっています。鉄道はないですが、隣の春日井市にはJR中央線が走っており、上志段味エリアへは高蔵寺駅から徒歩でも10数分で入れます。北側に接する春日井市との境には一級河川の庄内川が流れ、北東の市境には名古屋市では最も高い場所となる標高198.3mの東谷山があります。庄内川はこの東谷山の北の谷あいを流れていますが、上志段味から上流は急流になり、上志段味のあたりが川湊を作れる北限となります。

志段味の川湊はコストコの西側あたりにあったとされ、それが2015年の記事でご紹介した「天白元屋敷遺跡」です。弥生時代から信長の時代まで続く集落跡で、ここで出土したのは陶器類が多く、美濃焼、瀬戸物の出荷のための港だったのでは、と考えられています。遺跡は区画整理やコストコなどの建築ですっかり壊されてしまいましたが、高圧電線の下で調整池となった場所が残っており、地元ではそのあたりになにか資料館的なものが作れないか、模索しています。

「天白元屋敷遺跡」より少し東側の、東谷山裾野となる上志段味地区を中心に約200基の古墳があたりには点在し、国の史跡に指定されています。名古屋市は古墳を保存・復元し、「体感!しだみ古墳群ミュージアム」を建てて、歴史の里しだみ古墳群として整備しました。4世紀前半から7世紀にかけて作られた大小の古墳はこの地域に古代から有力な人々が住んでいたことを示しています。東谷山山頂の古墳の上に「尾張戸神社」という古い社があり、ここは日本武尊の妃宮簀媛命が勧進したとされ、それにより志段味は古代豪族尾張氏の発祥の地だという説もありますが、そのあたりはっきりしません。

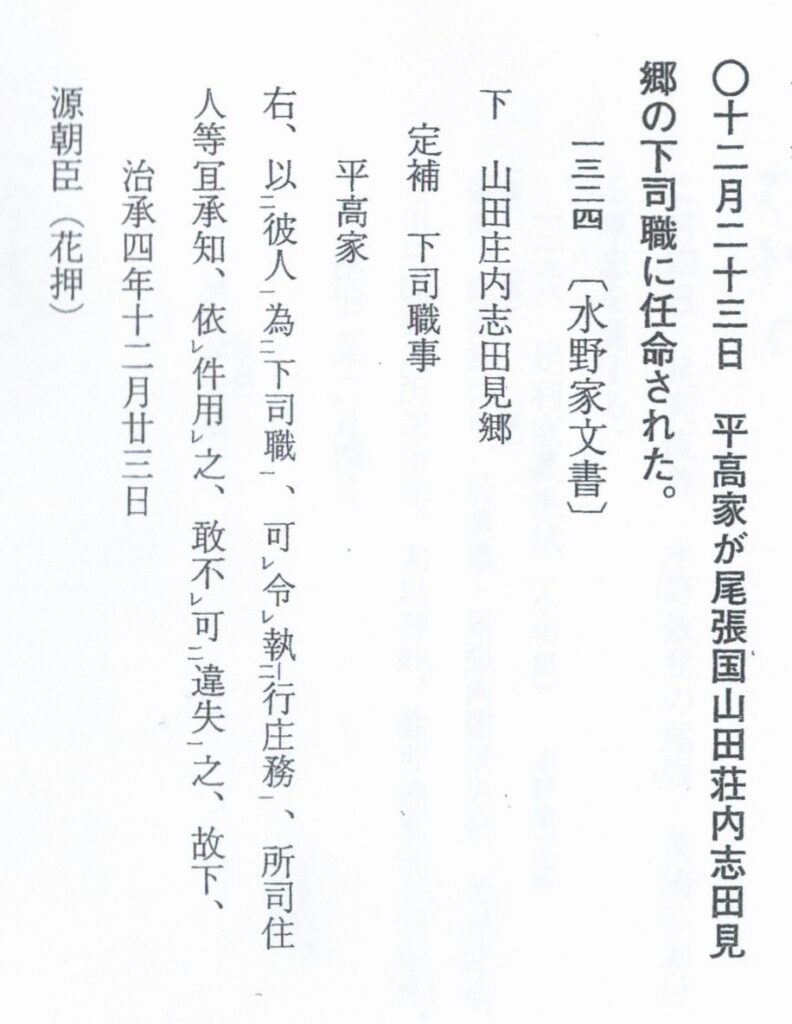

さて、古墳時代から時は降って中世の志段味ですが、承久4年(1180)年に平高家という人が志田見郷の下司職に任じられた文書が残っています。詳細は不明ですが、この時点で平氏一族が公式に志段味にやってきました。平安時代末期になると、藤原氏が尾張氏を完全に駆逐し、その流れの中で、源頼朝が熱田で生まれて武士の時代へと変わっていきます。そんなころまでに、伊勢平氏の一部が尾張西部の海岸である諸桑(現在のあま市・旧佐織町)へ進出していました。この人たちが庄内川をさかのぼって志段味まで進出したのでは、と考えられています。

今回のシンポジウムで水野教授は、延慶元年(1308)とみられる奉書に「志談刑部左衛門尉」とあることから、志段味(古代以来の地名は志談と書いてしだみと読む)に入ってきた平氏の嫡流が志談氏を名乗っていたのではと推測されています。そして志談氏の庶流が、東谷山を東に越えたところにある水野郷(瀬戸市)へ進出して水野を名乗り始めのではないか、そしてやがて「水野」を名乗る一族が台頭して、志談氏をしのいでいったのではないかと考えられています。ここで重要なのは水野氏が平氏であることに関しては、おそらく間違いない、ということでしょう。

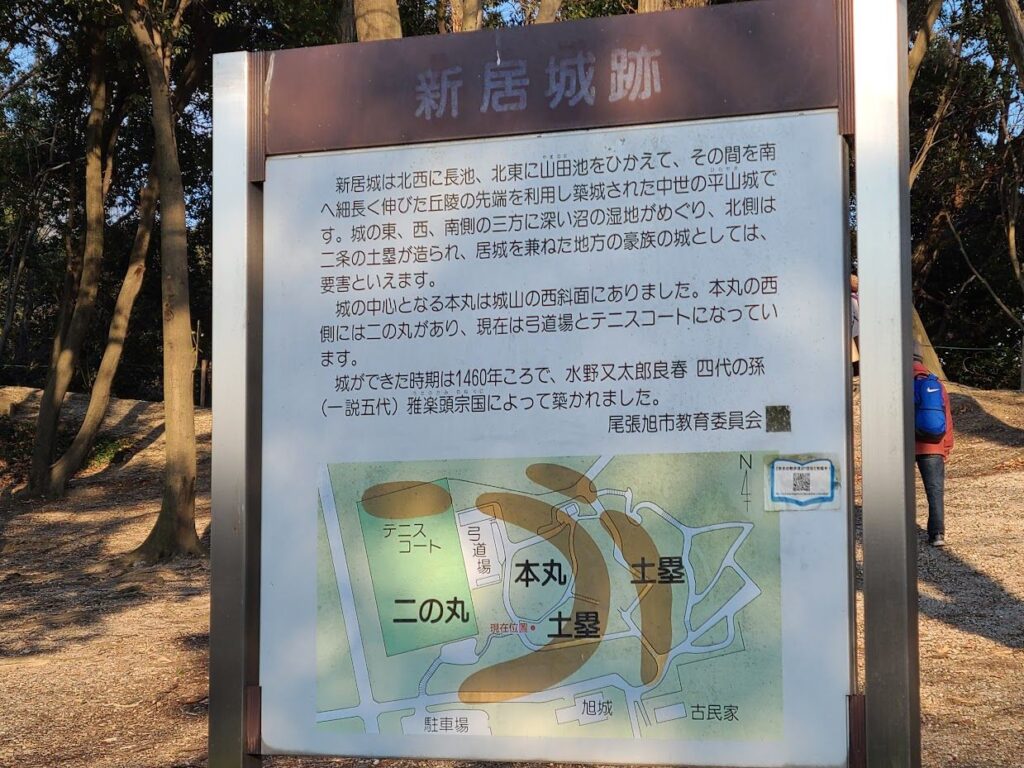

南北朝時代になると、南朝方として戦った水野良春という武将がいますが、この人は康安元年(1361)に戦っていた奈良県の吉野から故郷の志段味に戻ったとされます。南朝勢力が弱まる中、瀬戸市の定光寺から弟の報恩陽徳和尚を招聘して、志段味より3キロほど南の新居(尾張旭市)に退養寺を建て、その西方200メートルの丘に城を作って、この地域に進出したとされます。またその四世代後の宗国のときに長池下に新城を築き、その子宗信は尾張守護斯波氏に仕え、織田氏に属したとされます。

桶狭間の戦いのとき、丹下砦には織田信長配下の水野帯刀がいましたが、水野氏はそのころには尾張各地に一族が多く展開していましたから、水野帯刀が新居の水野宗信とどうつながっているかはよくわかりません。また水野信元の緒川水野氏も志段味の水野氏からつながっていると考えたいところですが、これまた諸説あります。というのも江戸時代には多くの水野氏系図が作られていますが、信元は平氏ではなく源氏とされています。家康が源氏を名乗っている以上、母方が平氏では都合が悪いため、改竄されたと思えてならないのですが、こちらもまたよくわかりません。そもそも信元は「どうする家康」でも描かれたとおり、信長に武田との内通を疑われて、家康によって殺害されています。全ては家康に都合よく作られた歴史なのでは、と思わずにはいられないのですが…。

今回、水野教授による、志段味(志談)郷が発祥とされている平氏一族が志談氏でなく水野氏を名乗るここになったという話に関しては納得できました。しかし水野信元の兄弟から始まる源氏を名乗る水野氏は、江戸幕府でも重要なポストを占める一族でしたが、このようにルーツの部分はやはりよくわからないという結論になってしまいます。

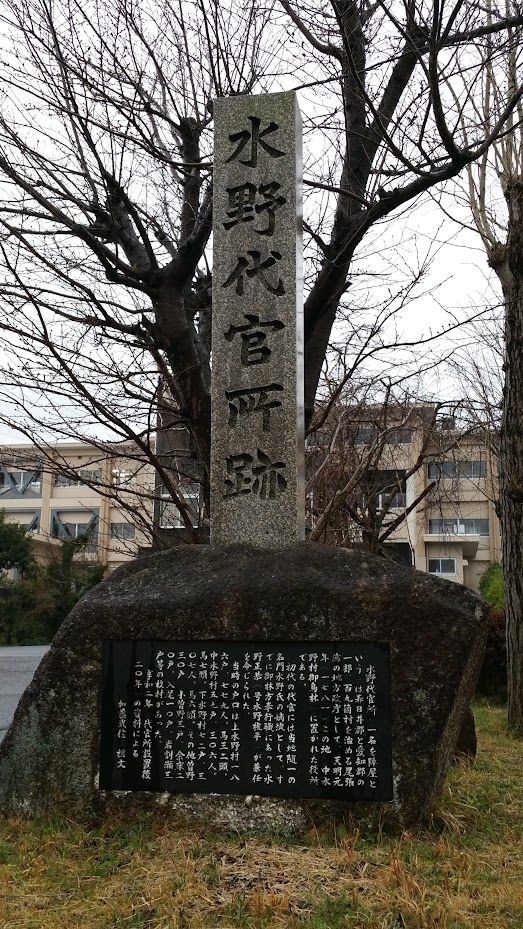

これに対して尾張藩には平氏を名乗る水野氏がいて、御林奉行として名字発祥の地である瀬戸市水野に代官屋敷を構えていました。高木庸太郎氏はシンポジウムでその尾張藩士の水野氏に関して発表されましたが、その詳細はまたいずれご紹介できればと思います。志段味の「歴史の里」では古墳時代のことしか紹介されていませんが、志段味にはこういう中世の歴史があることもどうかお忘れなく。