2022年1月11日

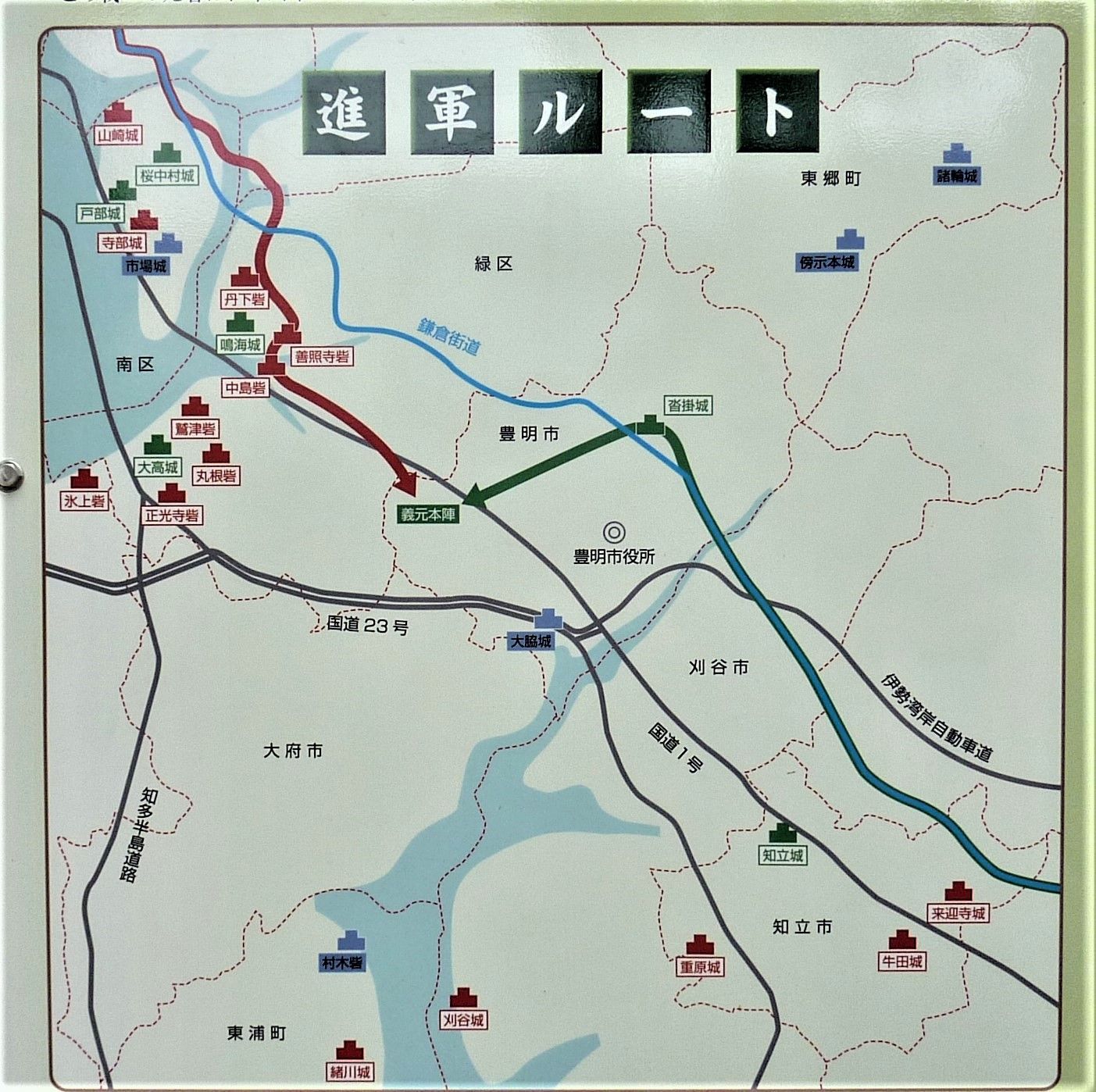

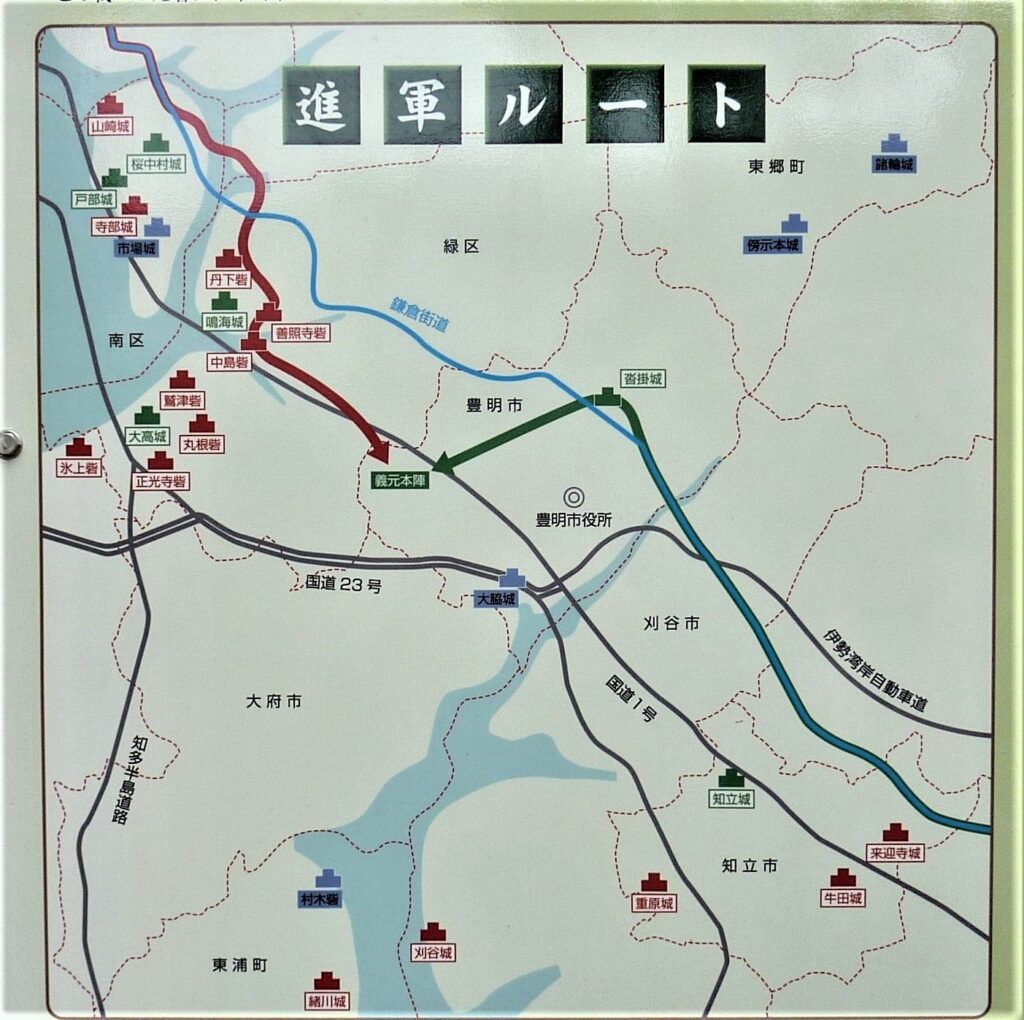

さて、前回、江戸時代の中期ごろになって山崎真人という人が「(戦いの前日に)今川義元が大高へ行ったという説があるが、その説は間違っている」とし、それ以来、われわれが今、新説としている「桶狭間の戦いの永禄3年5月19日早朝に、義元は大高城から出陣した」という説は見向きされなくなってしまった、とご説明しました。したがって、義元は前日に沓掛城で宿泊し、当日はそこから出陣したというのが通説となってしまい、だから、沓掛城からほど近い古戦場伝説地(豊明市)こそ古戦場である、ということになってしまったわけです。

東海道は、江戸時代になってから整備され、現在の古戦場伝説地はその道沿いにある一種の観光名所になっていったようです。当時の旅人は、わざわざ何もない緑区の桶狭間古戦場まで街道を外れて足を延ばしたりせず、古戦場伝説地で「義元は沓掛城を出て、東海道をこのあたりまで進んで信長に襲われたのか」と感慨にふけったのでしょう。それが何百年も続いたということになります。信長の時代に東海道はまだなかった、ということを知らないまま。

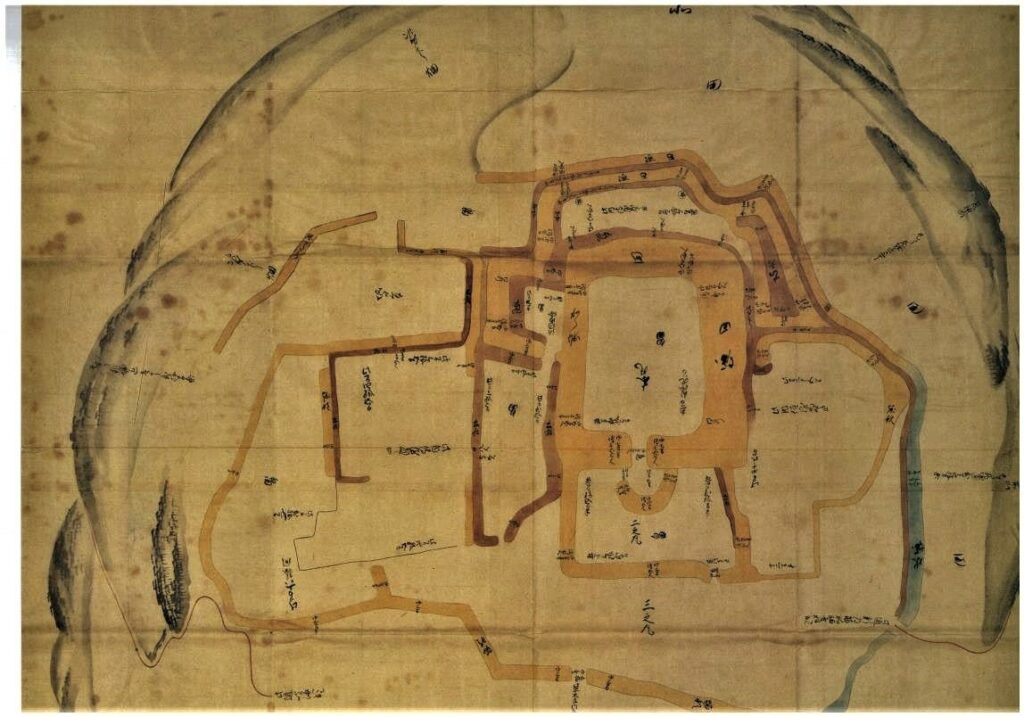

さて、問題はその沓掛城が、今の沓掛城址公園(豊明市沓掛町東本郷11)の場所だったのかということです。山城研究の第一人者である中井均先生が書かれた『愛知の山城ベスト50を歩く』という本でも、番外編として平城(ひらじろ)の沓掛城が紹介されていますので、少し引用します。「築城については近藤宗光により14世紀初頭に築かれ、その後重高、長安、景吉が城主になったと伝えるが、その根拠となるのは近藤氏の系図だけであり、やや史料的根拠に乏しい」「標高72mの二村山から南東に派生する低丘陵の東端、標高21m付近に築かれている」「構造は名古屋市蓬左文庫に所蔵されている『沓掛村古城絵図』によっておおよそ知ることができる」とありますが、ここで重要なのは標高わずか21mの低丘陵にあるということでしょう。まわりに山城にすると良さそうな山があるのですが、こんな低地に?

今に残る沓掛の古城図は大変見事で、この城には南側に武田信玄の築城で有名な防御施設である丸馬出(まるうまだし)が書かれている、というのが特徴です。このため、三国同盟により武田とは関係が深かった今川が築いたのではないかと考えられていますが、果たして今川がこの時期に作れたのかという疑問はちょっと残ります。昭和56年~61年にかけて行われた発掘調査は、この馬出しの部分ではなく本丸の部分で行われました。それにより1500年代には、まず第一期として居館的な施設としての掘立柱建物があり、南北に2つの池、西に井戸があった、その後の第二期には堀が掘削されて土塁が構えられ、建物も礎石に建てられるようになった、そしてその建物が焼失したあとが第三期とされました。重要なのは燃えた跡があるというところです。そして第一期、二期の地層からは大量の陶器類と箸やしゃもじなどの木製品、そして天文17年(1548)と書かれた木簡も発見されています。

この発掘成果から、ここにはもともと天文17(1548)年ごろまで近藤景春の居館があった(第一期)が、天文18(1549)年の今川勢の侵攻で景春が城を明け渡し、今川方が池を埋め、堀を掘り、土塁を構えていわゆる城にしたのではないか、丸馬出も今川が作ったのではないか(第二期)、そして桶狭間の戦いの後に、追う織田方か、逃げる今川方の誰かが火をつけて焼けてしまった(第三期)ということではないか、と推測されています。

つまり、発掘からわかることは、今川勢が城に改修したかもしれませんが、それまでは城というより居館だったということです。今川方に明け渡した近藤景春は高園城に移ったとされていますが、それは沓掛城の東側の山の上とされています。そこへ行ってみると、眺望もよく、山城として良好な場所に思えました。沓掛城も見下ろせます。そうです。沓掛城はずいぶん低いところにあるので、山の上からは丸見えなのです。城は基本的にまわりがよく見える高台に造られるものです。なぜ沓掛城はこんな低地にあるのでしょうか。

東海道が整備される前の主要街道である鎌倉街道は、桶狭間の戦いの300年ほど前の鎌倉時代初期には、沓掛城の西北西1.4kmにある二村山(標高72m)を越えて、鳴海方面へつながっていました。その山頂からは、濃尾平野から三河までがぐるりと見渡せ、景勝地として有名でした。山頂からはもちろん、沓掛城あたりも見下ろせます。もし信長が二村山に陣、あるいは物見を置けば、沓掛城を監視できます。なぜそんな丸見えで危険な場所に義元は泊まったのでしょうか。

そもそも沓掛城は鎌倉街道の交通を監視する目的があったとされていますが、現在の城址から鎌倉街道は見えません。距離もずいぶん離れています。そうなるとこの城址はやはり近藤氏の居館であって、城ではなかったのではと思えてきます。今川が城に改造したことは考えられますが、何よりそう広くはない。隣の寺も敷地だったといわれていますが、それにしても何万もの軍勢が入るのはちょっとムリじゃないかなと、現地に行ってみれば思うことでしょう。となると本当の沓掛城がどこかにあったのではないでしょうか。

沓掛城址から西300mほどに聖應寺(豊明市沓掛町森元17)があります。この寺は梁田出羽守に関する様々ないわれがあり、またいずれご紹介したいお寺ですが、ここの裏山には空堀にしか見えない不思議な溝があります。あまりにきれいなので、最近堀ったものじゃないかと思うほどですが、実はこれが本当の沓掛城の堀で、城はその北250mほどの山の上にあったという説があります。これは太田輝夫氏という、桶狭間の戦いの独自説を唱えている方が著書に書かれています。そのあたりへ登ってみると、眺望がよく、境川からそのむこうの刈谷方面まで見えます。ここなら鎌倉街道筋もよく見える。三河からの敵を監視する城を造るには、ちょうどいい場所に思えます。しかも、近くに城塚という字名も残っていました。太田輝夫氏の「桶狭間の戦い」説には賛成できませんが、この沓掛城説には大賛成です。

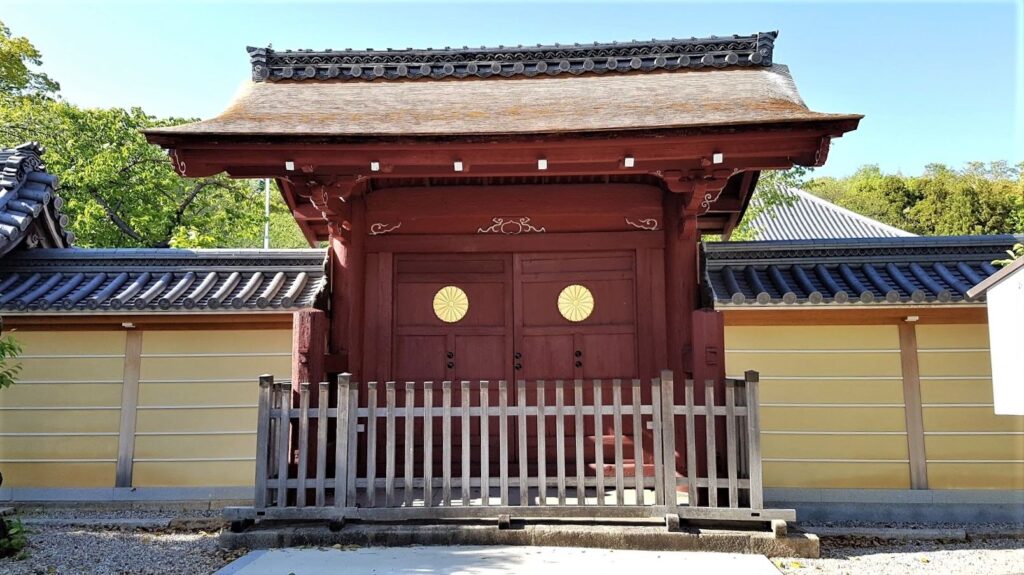

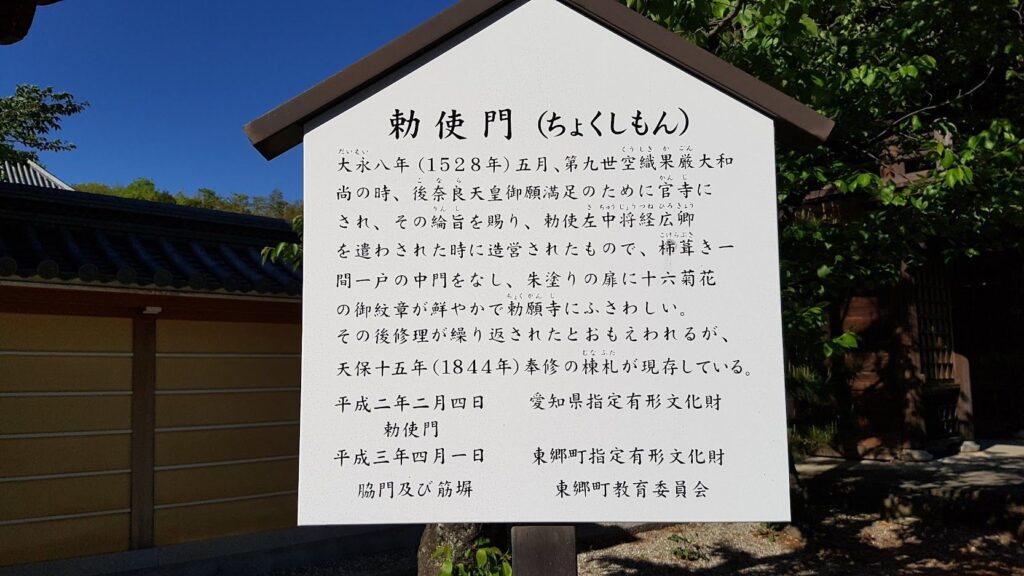

ただ、ここの山に沓掛城があったとしても、やはり二村山からはよく見えますから、三河側からの敵に備えるにはいいですが、尾張側からの攻撃には弱いと思われます。したがって、尾張側の信長を敵とする義元がここに泊まるのはありえないでしょう。なお、北東2.5kmにある浄土宗の古刹祐福寺(愛知郡東郷町春木屋敷3417)も義元が泊まったという言われのある場所ですので、義元は17日夜に、西側に高い山があって守りの固そうな祐福寺で泊まったのはあるかもしれません。少なくとも、今の沓掛城址とされる場所に泊まったことはまずないと考えられます。

義元は18日に大高城へ入り、19日朝から、丸根や鷲津などの砦を取り払って大高城と鳴海城を救うという第一次作戦を成功させた後、一旦知立まで退いて体制を整え、いよいよ鎌倉街道から陸路、尾張に進行するつもりだったのではないでしょうか。しかし、その撤退中を信長に急襲されたのです。そんな新説の全てを1月26日(水)午後、栄中日文化センターの1dayセミナー「新説!桶狭間の戦い~これですべての謎が解けた」でお話しさせていただきます。ぜひご参加ください。