2018年2月15日

5年ほど前に、インターネットに「かぎや散人」という人のホームページがありました。そこでは尾張時代の織田信長に関して、信長公記に書かれてある事柄の大部分を、詳細に独自考察されており、私を含め信長の研究者は密かに注目していました。しかしいつの間にかページが無くなってしまい、私も残念な思いをしていました。

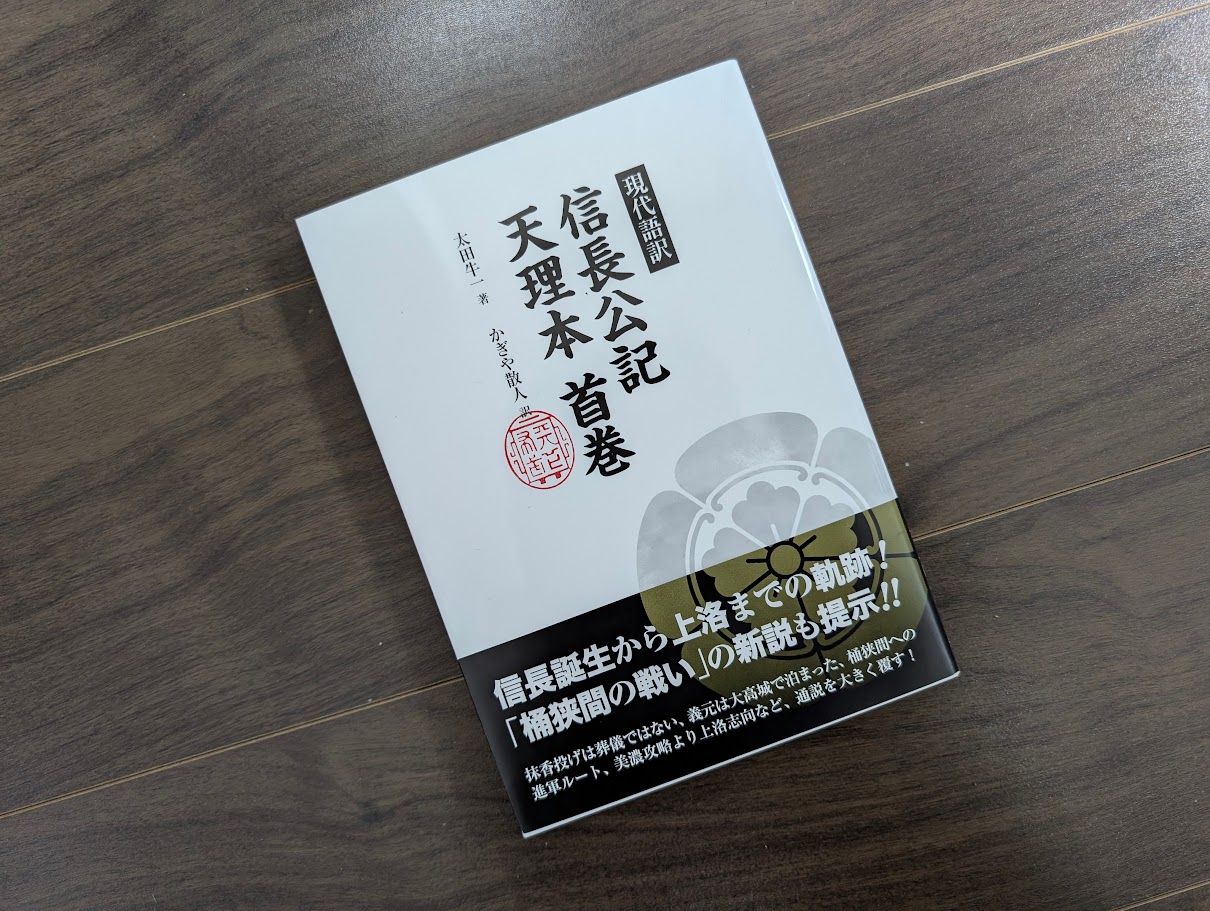

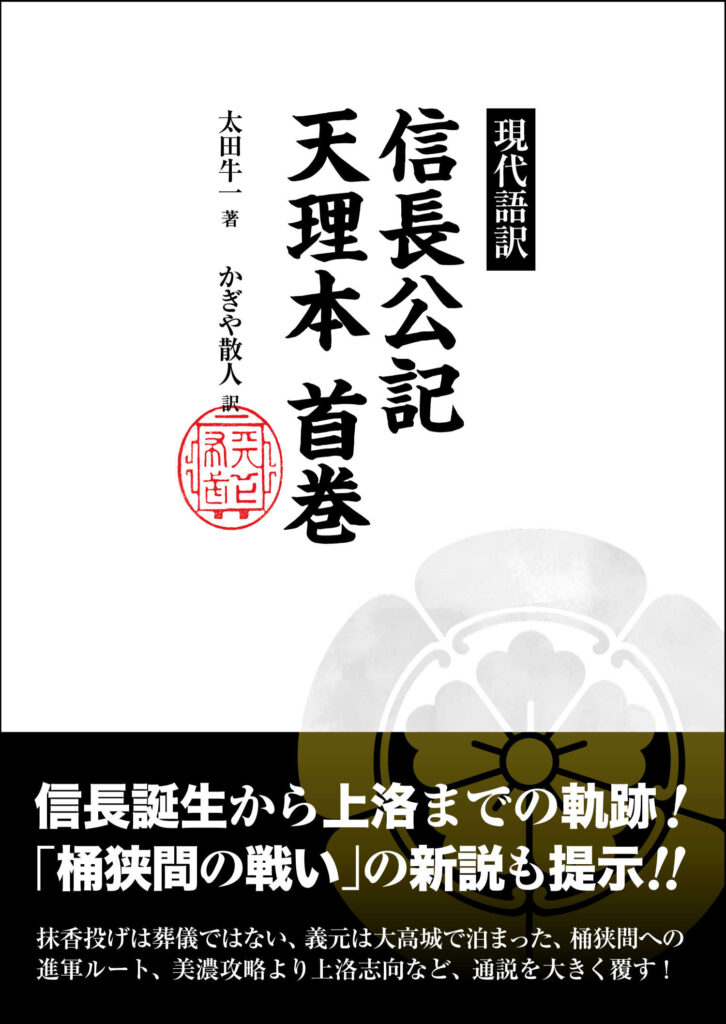

その「かぎや散人」氏とたまたま知り合うことができ、氏が現代語訳を試みているという信長公記の天理本に関して話を聞き、原稿を見させてもらいました。ひと目見て、これは書籍にしないといけないと思い、それから編集作業して本にし、この1月に発売したのが「現代語訳 信長公記 天理本 首巻」です。天理本自体、この連載でご紹介してきたように相当に他の信長公記とは異なっていますが、この本では天理本の単なる現代語訳にとどまらず。氏による独自の注釈や解説があり、その内容は通説と異なる部分が多く、若き信長像を一変させそうなものとなっています。

その中でやはり桶狭間合戦の実態を考察している部分が素晴らしいと思います。これまで様々な説が出され、私はその中の高根山本陣・正面攻撃説を支持してきましたが、義元が最後に居た位置や軍の布陣に関しては説明できない部分が大でした。今回、かぎや散人説では、そのあたりもスッキリと解決されています。それではこの本に書かれた新説を簡単に紹介してみましょう。

まず義元は前日に沓掛城ではなく大高城に入りました。城へ服部左京亮の兵糧船を付けるため、翌朝から鷲津・丸根砦を落とそうとします。それを後詰するため、義元は漆山へ進んで本陣を置き、信長軍の救援を止めます(漆山本陣説はこれまで何人かが言ってきましたが、主流ではありませんでした)。砦が落ちたので義元は漆山から高根山方面へ撤退を始めます。信長はその頃善照寺砦に着き、それを見た佐々・千秋らが撤退する義元軍を逃すまいと襲いかかりますが、義元に蹴散らされます。やがて高根山を越えて桶狭間山に本陣を移した義元軍に対し、信長精鋭軍が中島砦から出陣します(本陣が移動したということはこれまで誰も言っていませんでした)。

高根山の山際まで信長軍が進んだところで、大雨が降ります。信長軍はこの雨に紛れてやがて東海道となる当時の間道(細い道)を義元軍を迂回して進み、雨が止むと、「北側」の谷から山上の義元本陣を襲い、討ち取ることになります。このように、両軍の移動を考えながら、時間経過とともに説明された説は他に類を見ません。信長公記には東に向かって攻めたとありますが、ここでは南へ向かって攻めているように思えますが、なぜそれが矛盾しないかといったことなども、本の中で解説されています。

なるほど、こう考えれば矛盾なく戦いの様子が分かってきます。しかしいくつかの疑問もないわけではありません。戦力差をどう考えるか、大軍が動けるだけの道はあったのか、義元自身がなぜ前線をそれほど移動したのか、といったあたり。このあたりをかぎや散人氏に聞いてみたくなりますが、ペンネームを使っているように、基本的に表には出ないという方です。しかし、2月18日の一度だけ、ご本人が講演に登場します。

2018年2月18日にこの本の発売記念として、私がこの新しい桶狭間合戦の説をお話する講演会が開催されますが、そこへかぎや氏がご登壇いただけることになりました。いろいろと疑問点もうかがってみたいと思っています。記念講演会は名古屋駅から10分ほど、円頓寺商店街近くの那古野コミュニティセンターで午後1時30分から、定員60名先着順となっています。興味がある方、お時間合えば、ぜひお越しください。詳しくは現代語訳 信長公記 天理本 首巻のホームページをご覧いただければと思います。