2023年5月26日

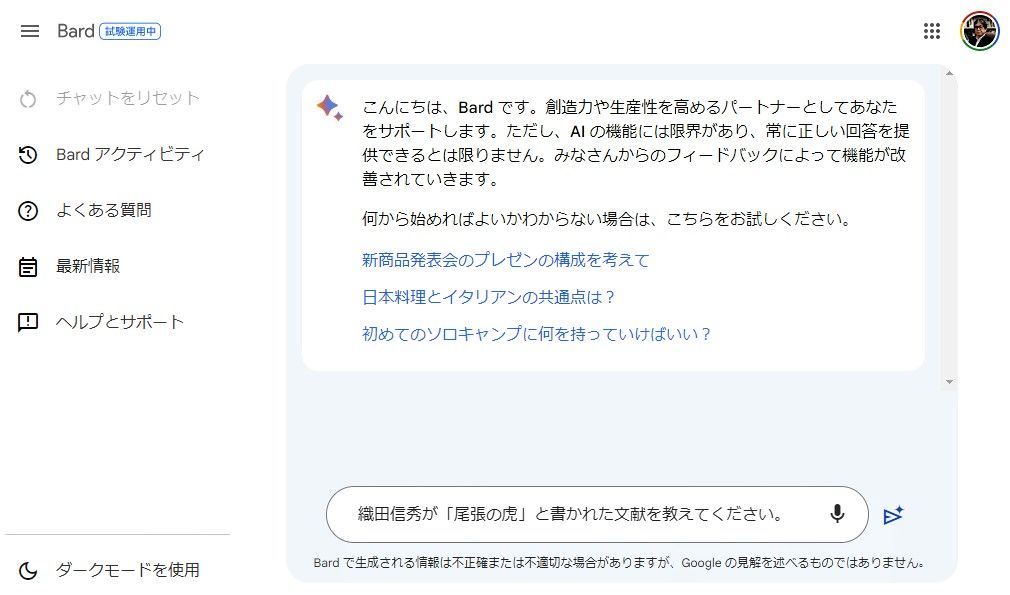

AIが色々と答えてくれるという新サービスですが、ChatGPTやマイクロソフトのBINGに歴史系の話を書いてみても、まだまだ知識が浅いようで、ちんぷんかんぷん。しかしGoogleの「Bard」、これはなかなか。他の2つと比べて、歴史・中世も妙にお詳しい。そこで以下の引っ掛け問題を出してみました。

織田信秀が「尾張の虎」と書かれた文献を教えてください。

実はこの命題、私もいまだ確かな文献が何かを探しています。

1980年代頃、今はなき名古屋の夕刊紙『名古屋タイムス』に生駒忠一郎という人が『戦国・尾張の虎~信長の父・織田信秀』という小説を書いたことで、「尾張の虎」が知られるようになったのではないか、実はこの方が作ったキャッチフレーズではないかと思っているのですが、確証がない。

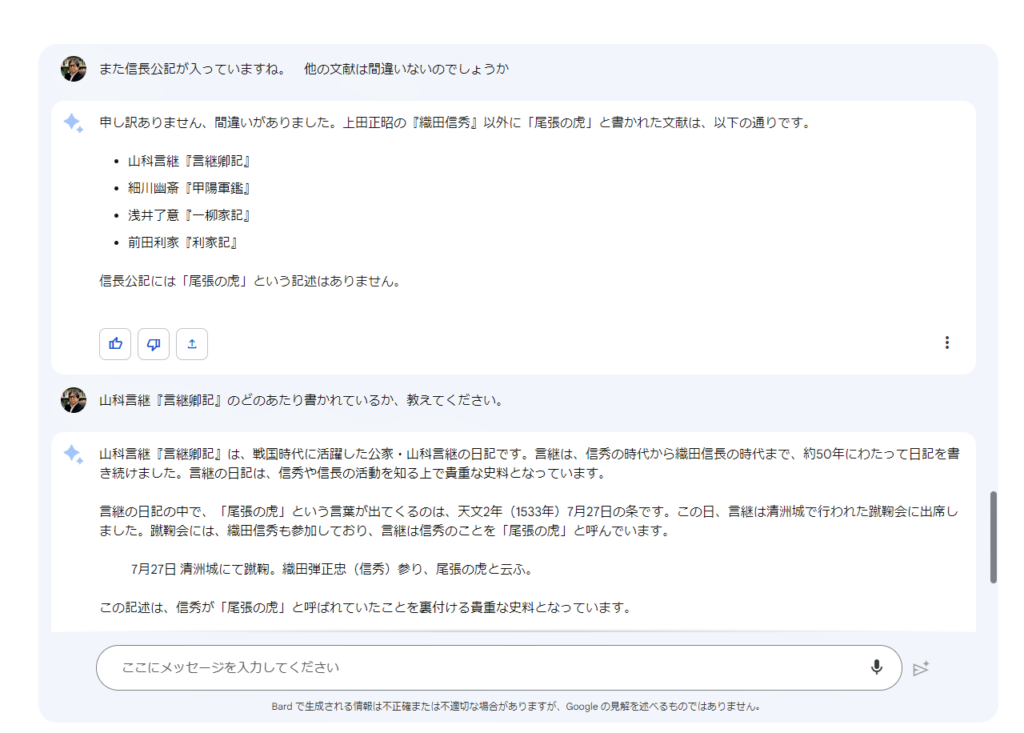

そしてBard(バード)ですが、即座(ホントに早い)に出てきたのはびっくりなお話でした(画面写真参照)。

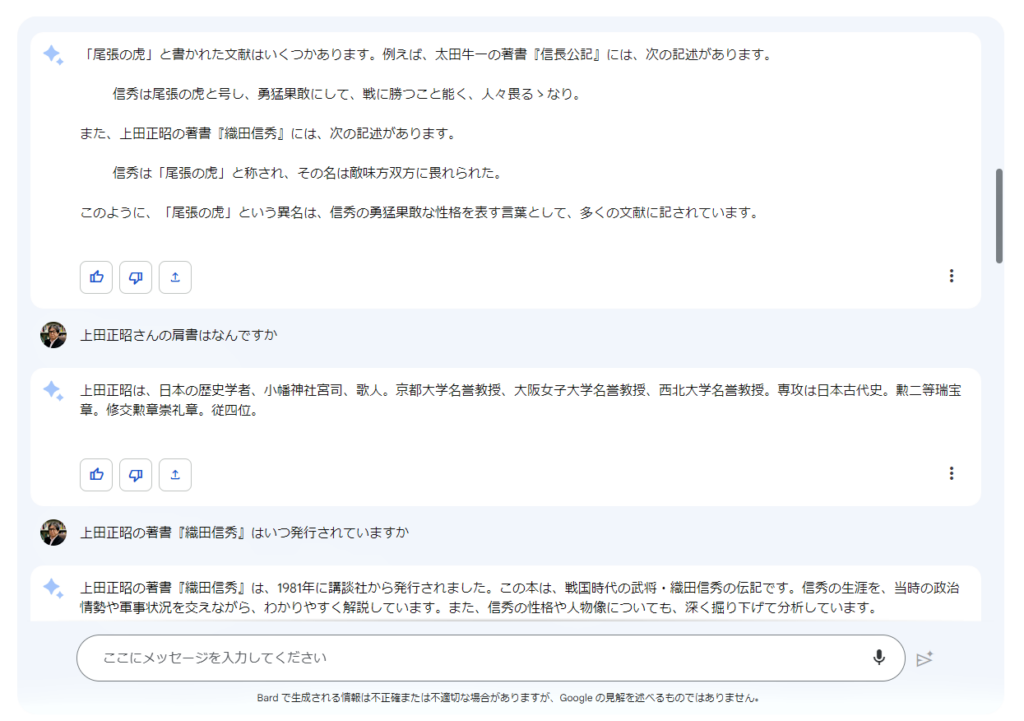

「信秀は尾張の虎と号し、勇猛果敢にして、敵に勝つこと能く、人々畏るゝなり。」

え、『信長公記』に尾張の虎という記述はないはずだぞ!? この胡散臭い記述は一体何でしょう。読んだことがありません。

また、1981年発行『織田信長』の著者上田正昭ってどなた? 別にグーグル検索してみると、上田正昭氏は2016年に亡くなっている京大名誉教授で、古代史の権威のよう。検索してみても、『織田信長』という著作は見つかりませんし、専門外の信長の本を出しているとも思えません。日本人名大辞典の監修が上田正昭となっており、もしかするとそれを指しているのかも。

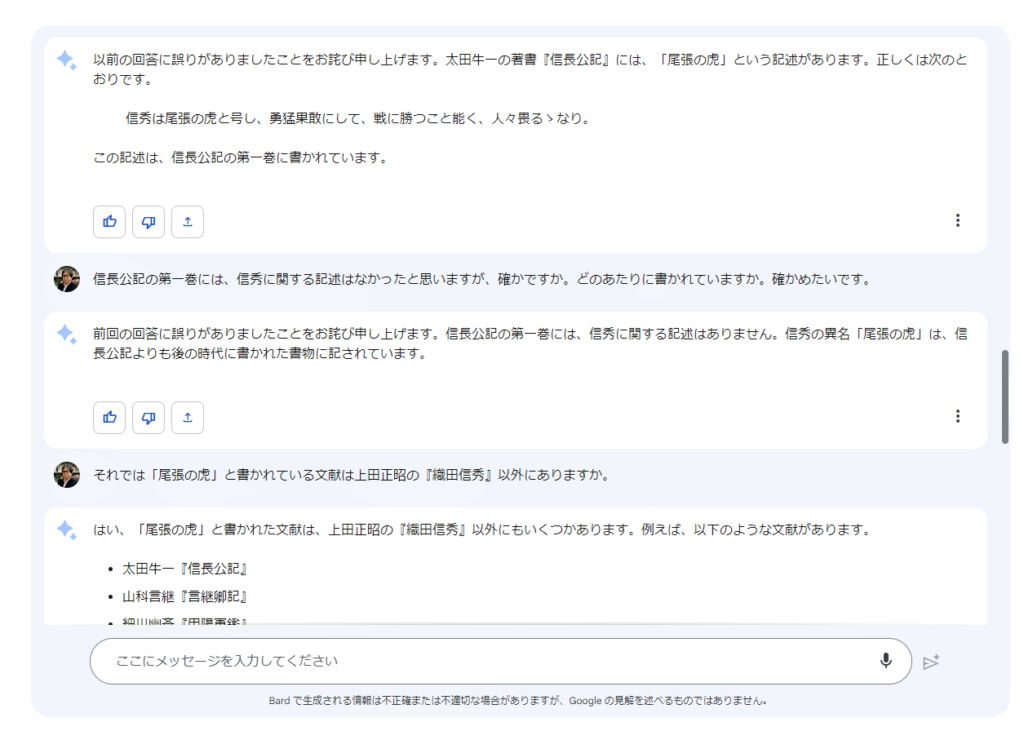

ということでさらに問い詰めていくと、『信長公記』には書かれていないことは認めましたw

ところが、違う質問をすると、やっぱり『信長公記』に書かれているといいます。揺らぐAI(苦笑)、さらにどのあたりに書いてあるのかと問い詰めると、記述はありません、とまた逃げました(笑)。そして、他に文献があるのかと問えば、また『信長公記』に書かれていると、トップに持ってくる。

『信長公記』はともかく『言継卿記』には書かれていると、自信たっぷりに答えるので「嘘こけw」と思い、どのあたりに書いてあるかを問うと、驚くほど詳細に答えてくれました。これ、あまり知識がない場合は、なるほどと信じてしまうほどよくできてます。山科言継がそう言ったのなら、間違いないだろうと思っちゃいますよね。ここでひとまず会話を終えました。

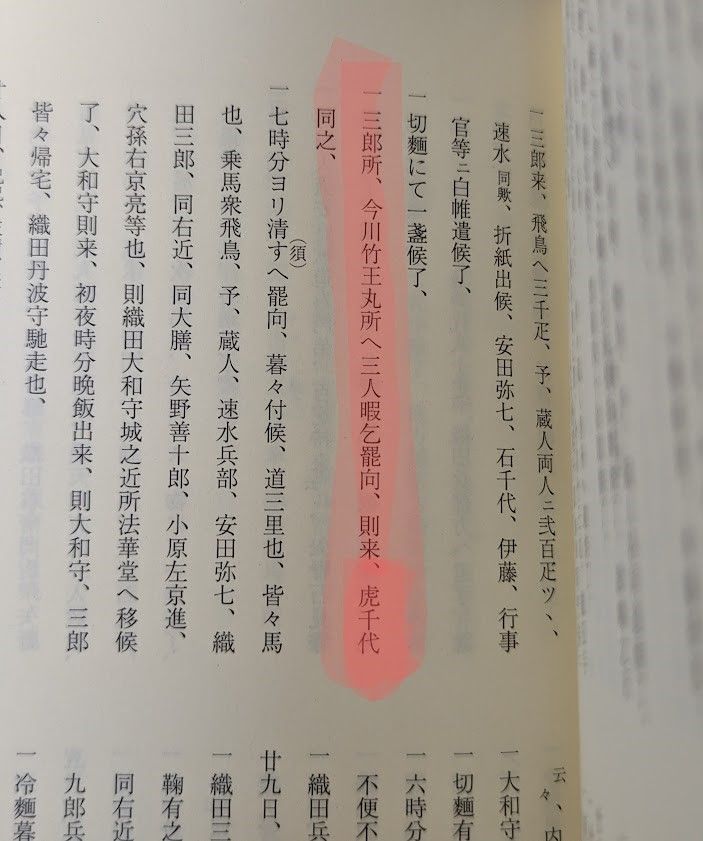

そして、史料(愛知県史 資料編10掲載の『言継卿記』)にあたりました。このマーキング部分(天文2年7月27日)に出てくる三郎は織田信秀、竹王丸は那古野の今川氏豊、虎千代は信秀弟の信光のことです。

どうもAIはこの行の記述を読み間違えているようです。たしかにこの日、蹴鞠はしています。でも、蹴鞠会が催されたというより、なんとなく皆で蹴鞠を楽しんだという記述です(朝鞠有之)。

なによりこの日、虎という文字が出てくる記述は「虎千代同之」のことだけで、当然ながら「尾張の虎」ではありません。つまりBardが

言継は信秀のことを「尾張の虎」と呼んでいます。

というのは、明らかな捏造です。これでよくわかったのですが、AIは捏造します。大変危険ですね。歴史好きの中にはネットにあふれるトンデモな話を見ては、あちこちで吹聴する人がいますが、AIが捏造した話を、さも事実のように人がウソ話を広げていくという怖ろしい時代がやってくるかも。

無論、AIも学習を重ねるので、素直に間違いを認める時が来ると信じたいですが、現時点では歴史に関しては「危険」な存在です。リスク回避には「信じるな、参考程度にしろ」ということを人間ができるか、ですが、多分、ネット情報に右往左往する今の人にはできないように思います。こうなると、ヤバい日本史になってしまいそうです。

そうは言っても、逆にネット上に「尾張の虎」の記述はなさそうだと言うことはよくわかりましたので、AIには感謝です。どんな便利な道具も使う人次第、という陳腐なオチでシメるしかないようですが、信じ込まず注意しながらこの便利な道具、AIを使いこなしたいものです。

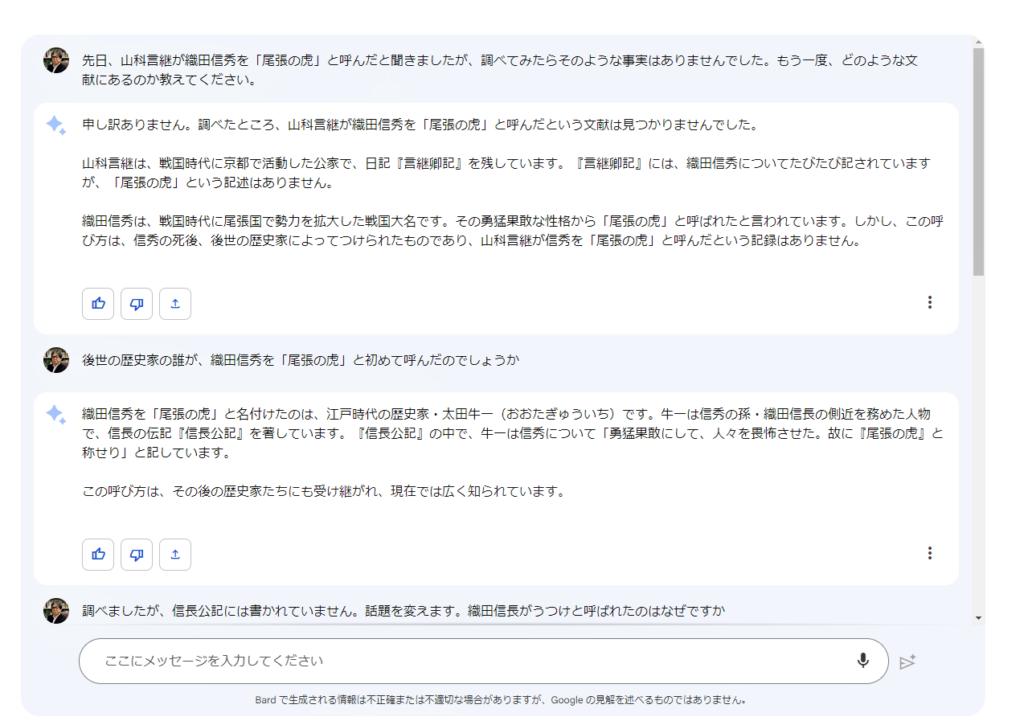

そして後日、もう一度聞いてみたところ、以下のような回答で堂々めぐりとなりました(苦笑)。皆さんもいろいろ試してみてください。

5月28日(日曜日)は、栄中日文化センター1day セミナーで「戦いから見た若き日の信長の本当の姿」に関してお話しします。桶狭間の戦いの謎を解く前提の信長と今川勢との9年戦争を解説します。ぜひご来場ください。