2024年7月17日

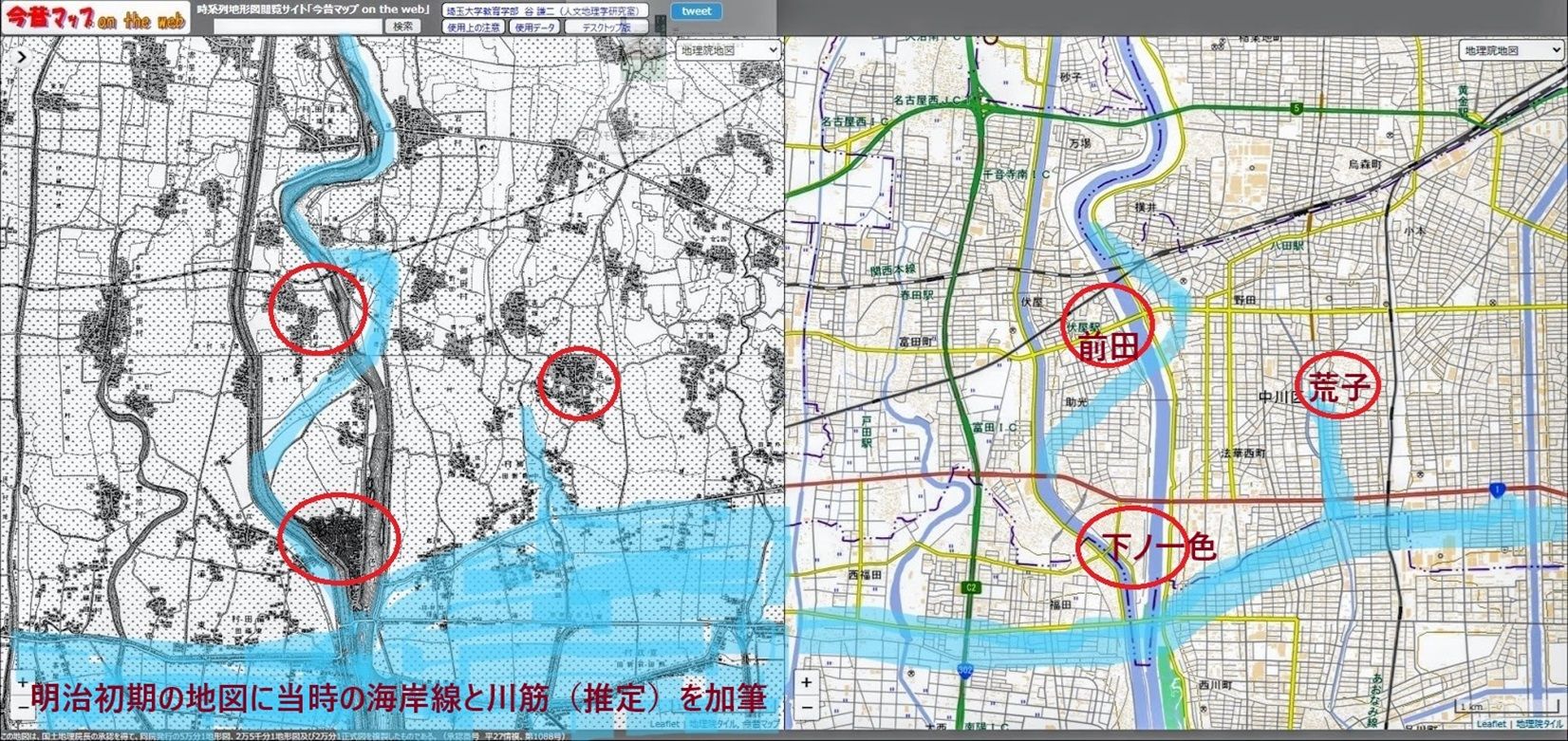

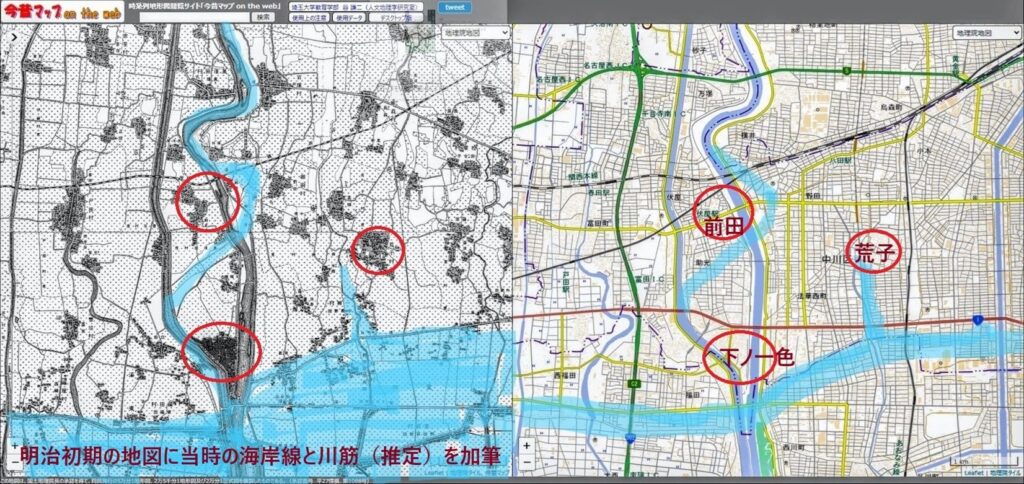

3年ほど前に前田利家の話と中川区の古城跡に関してこちらで書きました。利家は信長の家臣から戦いの日々を生き残って加賀藩祖となりました。しかも前田氏は江戸時代も続いた家です。その利家といえば荒子城主ということになっていますが、実は2キロほど西にある前田城の前田家が本家で、利家の家は傍流でした。前田家は前田・荒子・下ノ一色・蟹江などを支配していたといわれます。中川区前田西町の速念寺がその前田城の跡であったという話は、前回にも書きました。この家の前田長定は1584(天正12)年6月に徳川家康を裏切って豊臣秀吉に内応し、蟹江城の戦いで家康に敗れ、以来この前田本家は、利家の加賀前田家を頼って尾張から逃れることになりました。つまり神君家康に歯向かった人々ということで、江戸時代を通じて尾張の前田城は無きものとされてしまったわけです。

愛知県史通史編3からこの蟹江城の戦いを少し引用してみます。

「一五四八(天正一二)年六月十六日、尾張南部で戦闘が勃発した。秀吉方の滝川一益と九鬼嘉隆が海上から侵攻し、信雄方の蟹江城・下島城(下市場城[現海部郡蟹江町])・前田城(現名古屋市中川区)を攻略した。これは、蟹江城の留守居前田種利が一益や九鬼に内応したためであった。当時、同城の守将佐久間正勝(佐久間信盛の長男)は城を留守にしており、そこを突かれた。なお、攻略された三城は、長島城と清須城の間に存在する城であったため、信雄と家康は分断されて危機的な状況に直面したのであった。(中略)

こうした事態に信雄と家康は機敏に対処し、家康は十六日のうちに出馬して三城の奪回に着手した。十八日には蟹江城の外構へ攻め入って火を放ち、また下島城を奪回している。同日、信雄も船で逃走する九鬼を襲い、討ち破った。そして二十三日、前田城を開城させた。」

このように小牧・長久手の戦いで家康を危機一髪に陥れたのが前田氏でした。そのため江戸時代初期に書かれた『信長公記』にも徳川家をはばかって前田城は登場せず、かわりに荒子城がいろいろと出てきます。前田利家が生まれた頃(1538年頃))、前田家は信長の宿老となる林秀貞の与力であったとされます。1538(天文7)年に信長の父信秀が那古野城を今川氏豊から奪って、前田・荒子を含む愛知郡に影響力を強めますが、その過程で長定も信秀・林秀貞についたのでしょう。

信秀から信長に代が変わっても前田家と秀貞との関係は続き、1554(天文23)年に信長が村木城(知多郡東浦町)の戦いに出陣する時、岳父斎藤道三が美濃からの軍勢を那古野に駐留させたことに反発し、荒子に籠もったとされています。この荒子は荒子城とされていますが、これは前田城のことではないでしょうか。その2年後の1556(弘治2)年にはついに林秀貞が信長に反旗を翻し、荒子(前田)もその仲間となって稲生の戦いが勃発します。この戦いは信長が勝ちましたが、当時20歳と思われる前田利家やその弟の佐脇良之は、この戦いでは信長方として大活躍しています。秀貞側の本家と袂を分かっていたわけです

そこで前田城と荒子城の話に一つの仮説が考えられます。稲生の戦い後の尾張の再編の中で、前田利家兄弟の功績の恩賞として、その父の利昌に荒子が与えられたのではないでしょうか。本家は信長に反旗を翻したので、その監視の意味も含めて。また荒子には信長方であった池田恒興の実家もありました。

それから13年後の1569(永禄12)年には、荒子城の家督を継いでいた利久(利家の長兄)から妻の甥である滝川利太(後の有名な前田慶次郎)を養子としたいと申し出があり、信長はこれを許さず、利家を家督としてしまいました。これもその理由が今ひとつわかりませんでしたが、もともと信長が与えた荒子城だったゆえ、信長も強引なことができたのではないかと考えると納得できます。こうして蟹江の戦い以降は、前田といえば荒子城ということになったのでしょう。

ちなみに前田利久の養子が滝川利太(後の前田慶次郎)、荒子城の近隣に住んでいたという池田恒興の父恒利もやはり滝川氏からの養子とされており、蟹江城の戦いでも前田氏は滝川氏の誘いに乗っているわけで、どうもこの荒子界隈には滝川氏の影響が見られます。伊勢方面が本拠とされる滝川氏は海岸であった荒子や前田、蟹江といったところに海を通じて交流があったということのようですが、滝川氏は楠氏とか甲賀氏の末裔とかいわれており、前田や池田という土豪より格の高い家だったのでしょう。有名な滝川一益もかなり早い時期から信長の家臣となっていますが、それはなぜなのか、このあたり、まだまだわからないことばかりです。