2018年5月29日

若き信長は新興中小企業の三代目ともいうべき身分でした。信長の弾正忠家創業者ともいえそうな信長の祖父、信貞は経済力を獲得すべく1524年(大永4年)ごろまでには尾張西部最大の川湊、津島の支配を確立したようです。これに関しては『大橋家譜』という史料に「大永年中、織田と諍論数度に及ぶ、同四年之夏、織田兵、津島を焼く、早尾(愛西市早尾町)の塁に退き又戦う。此時、津島中并寺社什物官符等焼失云々」と書かれていることから、けして平和裏に行われたのではないようです。この大橋家譜によれば、津島の大橋清兵衛重長と織田の女の縁組があり、それ以降織田の麾下に属したということなので、信貞が娘を嫁がせ、大橋氏も受け入れて和平したということのようです。

この頃の貿易湊というところは、現在の三重県桑名の湊が「十楽の津」と呼ばれたように、経済力を背景に地元の人々による自治が行われていました。自由都市というか、治外法権というか、独立国的な様相だったようです。津島も四家・七党・四性という町衆によって自治が行われていたようですが、ここへおそらく軍事的に介入したのが信定です。津島の貿易による経済力、津島牛頭天王社の持つ全国的なネットワーク、そういったものを手に入れようとしたことが信貞の、弾正忠家の先見性だったわけですね。この先見性は信秀、信長と引き継がれていくことになるわけです。

さて当時の津島がどういうところだったか、ですが、まず川の流れが現在と全く違うことを理解する必要があります。以前も書きましたが、現在は天王川公園の池となっている部分は、昔、南北に流れていた大きな川の名残です。当時の天王川は、1.5kmほど南、現在の津島高校のあたりで佐屋川(領内川)と合流して伊勢湾につながり、北はやはり1.5kmほどの津島北高のあるあたりで北から流れ来る旧日光川と合流し、そこから北東へ愛西市佐織庁舎あたりを流れて2kmほどで勝幡城の前へつながっていました。現在は新堀川として流れている細い川がかつての天王川の流れです。北から南へ大きな川が流れ、その東側に湊が作られました。そして現在津島神社がある場所は向嶋といって、西側にある佐屋川との間の巨大な中洲、島のような場所でした。

そうした川の流れが変わったのは1586年(天正14年)に起きた大洪水によって、現在の木曽川の流れが木曽川の本流となったためです(※諸説あり)。それまでは多くの支流があり、本流とされていたのは現在の境川でしたから、そこが古来、尾張と美濃の国境でした。この洪水以降は現在の木曽川が最大の流れになったため、木曽川が国境となりました。したがって木曽川より西、境川より東の羽島のあたりは大洪水以前には尾張だったわけです。この洪水以降、津島を流れていた天王川の流量は減り、また江戸時代に入って1610年には木曽川東側の岸に御囲堤が完成するなど、ますます天王川の流量は減ったようです。有名な宝暦の木曽三川治水工事などをへて、天明年間に日光川が普請され、1785年(天明5年)、天王川はついに堰き止められて北側の川跡は川新田となりました。

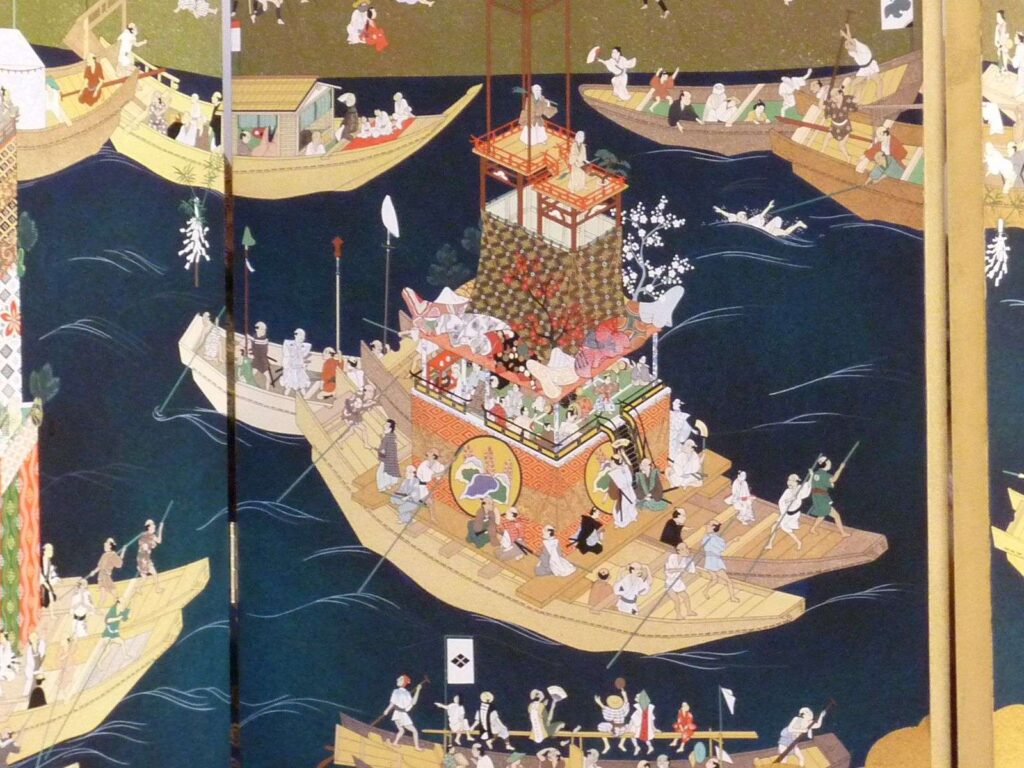

1899年(明治32年)に佐屋川も川止めとなり、とうとう天王川は現在の池を残すのみとなって、その後は公園として整備されました。それでもこの池が残ったことで、提灯を灯す巻藁船でおなじみの尾張津島天王祭は今も開催されています。2016年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されていますね。今年も7月28日(土)・29日(日)に開催されますが、信長の見たのは巻藁船の(当時はまだなかった)宵祭ではなく、朝祭りの方とされますから、29日朝の祭りの方もぜひ見てください。

1223年ごろに津島には渡し場があり、あたりは農村だったという記録がありますが、室町時代の連歌師で駿河出身の宗長という人が1526年(大永6年)に津島に寄り、その手記に「おなじ国、津島へたち侍る。旅宿はこの所の正覚院。領主織田霜台(信貞)、息の三郎(信秀)、礼とて来臨。折紙など有。宿坊興行。 堤ゆく家路はしげるあし間かな この所のおのおの堤を家路とす。橋あり。三町(約300m)あまり。勢田の長橋よりは猶遠かるべし。中略 はしの本(元)より、舟十余艘かざりて、若衆法師誘引。此の川づらの里々数を知らず。」とあり、この頃には津島が多くの家や船のある町になっていて、巨大な天王橋がかかり、信貞が領主となっていたことがわかります。大橋家文書に大祭筏場車記録というものがあり、1522年(大永2年)にはすでに山(山車ヵ)の存在が書かれていますので、天王祭は信貞の支配以前から行われていたようです。

ということで、現地に行けばいろいろ見どころ満載の津島ですが、見どころ多すぎで、かなり予備知識を持っていかないと、どうにも収拾がつきません。古い町並みも風情がありますが、信長やそれ以前の時代をうまく感じるコースに関してはまた次回、ご紹介したいと思います。今回、まずは津島神社(津島牛頭天王社)の写真をご覧ください。西暦540年の創建とされ、スサノオ・牛頭天王信仰の全国に3000あるといわれる津島神社の総本社であり、織田家の崇敬篤く、織田木瓜はこちらの神紋の木瓜からとられたようです。東側の楼門は1591年(天正19年)創建で豊臣秀吉の寄進とされています。