2020年7月2日

大河ドラマ「麒麟がくる」中断前の桶狭間の戦いの回は、迫力の合戦シーンで信長の勝利を納得してしまう作りとなっていましたが、元康(家康)は結局裏切りませんでしたし、なぜ信長が勝てたかはやはりよくわからないままでした。それでもこのドラマは、今までと違う信長像を色々示してくれ、さらにその父信秀の活躍を描くなど、信長の活躍前の尾張・美濃を描いてくれたのは、私的にはありがたい限りでした。

こうした作りになったのも、この10年ほどで、若き信長の時代に関する研究がずいぶん進んだからでしょう。今はなくなってしまった出版社である洋泉社が、歴史新書シリーズとして出した2014年の『信長研究の最前線』、2017年の『信長研究の最前線2』『今川氏研究の最前線』といった本では、研究者たちによる最先端の説がまとめられ、一般にも先端研究が知られるようになって、歴史常識がかなり変わりました。また2018年発行の『愛知県史通史編3 中世2・織豊』では、愛知県の発行にもかかわらず、驚くほどこれまでの常識と異なる内容が書かれています。私のこの連載ももう10年近く続いていますが、こうした最新研究によって、最初の頃に書いたことはそろそろ見直さないといけない時期になってきています。

そこで今回は2012年に書いた「信長18歳、初めての大きな戦い、赤塚の合戦」に関して、新しい見方で紹介しなおしましょう。

これまで赤塚の戦いは織田弾正忠家の家督を継いだ信長が、今川に寝返った鳴海城の山口親子を攻撃した戦いとされています。まずその背景ですが、最新研究によれば、信長の父信秀は一時岡崎城まで攻め込み、幼い竹千代(のちの家康)を人質にとりますが、1548(天文17)年3月の小豆坂合戦を境に、逆に今川方から押されるようになります。翌49年3月に松平広忠(竹千代の父)が暗殺されると(病死説もあり)、矢作川から東の三河エリアは太原雪斎率いる今川軍が占領していきます。西尾の吉良義安が今川に降伏し、11月には織田にとっての西三河の拠点だった安城城を攻め取られ、信長の庶兄である信広と竹千代が捕虜交換されました。知多半島緒川(東浦町)の水野信元は領地であった三河の刈谷城をとられています。三河は今川支配下となっていったのです。この頃、肝心の信秀は病に倒れており、そんな厳しい状況の中で信長は家督を譲られたのでした。

1550(天文19)年になると鎌倉街道筋から侵攻してきた今川軍は、5月頃には鳴海はもちろん、笠寺あたりまで進出してきました。この状況下、もともとは笠寺近くの桜中村を本拠とする山口教継は、織田に見切りをつけて今川に寝返ったようです。信秀が亡くなったのは天文20年か21年ですから、山口親子は信秀が死んだから裏切ったというわけではありません。

鎌倉街道だけでなく、岡崎から尾張の守山へつながる街道沿いでも福谷城(みよし市)、岩崎城(日進市)と今川方にとられていきます。それでも尾張勢は必至に抗戦したようで、これ以上の侵攻は許していません。12月になると織田の古老たちの動きが功を奏して、幕府の調停で後奈良天皇が綸旨を出し、織田と今川は和睦・停戦することになりました。

停戦により翌年は一時の平和が訪れます。尾張国内も大半の勢力がこれを喜び、今川と誼を通じようとする者も出始めます。そんな中で1552(天文21年)3月に信秀が亡くなります(20年説もあり)。この時点で、鎌倉街道沿いの笠寺(南区)あたりは今川方が岡部元信らを送り込んで占領していますが、織田方は山崎城(南区呼続)でかろうじて熱田方面への進出を食い止めていました。

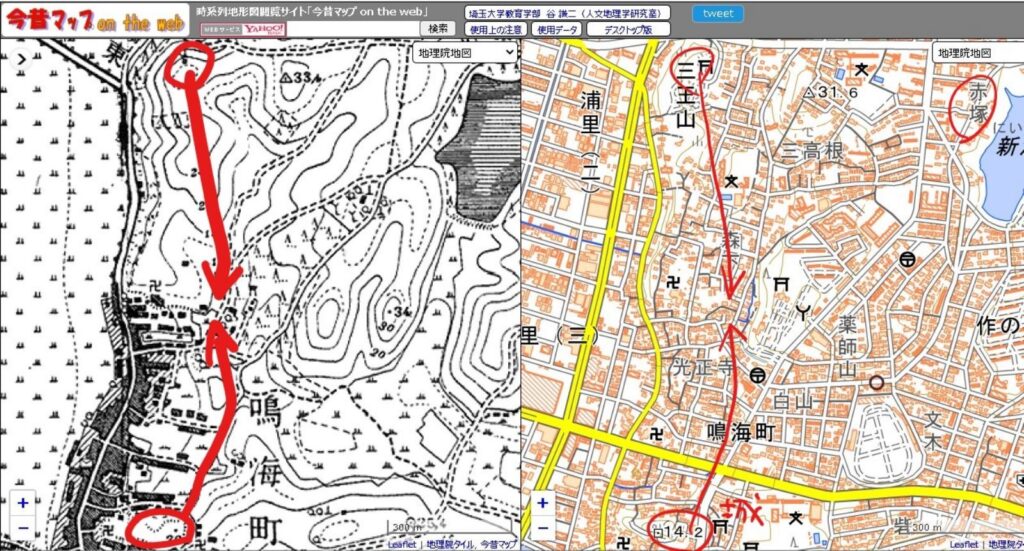

こうした状況で家督を継いだ信長ですが、死んだ信秀の思いも引き継いで、この和平に反対し、公然と停戦破りを行います。笠寺と鳴海をつないでいる鎌倉街道・下の道と鳴海城を監視できる三王山(緑区)に砦を築き始めたのでした。今川方にすれば、鳴海から笠寺への補給ラインを寸断されるわけで、停戦破りの明確な敵対行為と判断するでしょう。

このため4月17日、鳴海城の山口教継の息子九郎次郎が砦の建設阻止に出陣してきました。信長も応戦する兵を出し、「赤塚」で合戦となりました。山口親子がうつけ者として知られる信長を見切ったわけではなく、信長の方から幕府指導の停戦を破るという「うつけ者の所業」を行ったわけです。ここが通説とは異なるところです。

また通説では信長勢は鳴海城がある南方向ではなく東に進み、山口勢も北ではなく北東に進んで現在の赤塚(江戸時代に作られた新海池の西で鳴海赤塚古墳がある)あたりで戦ったとされますが、なぜ両軍はわざわざそんなところまで行って戦ったのか、疑問が残ります。砦建築を阻止するのですから、まっすぐ砦に向かうべきでしょう。

この連載ではおなじみの研究者「かぎや散人」氏は、江戸期の資料から赤塚という地名のエリアは今よりもっと広域で、現在の鳴海町三高根あたりまで広がっていたとします。従って山口勢は北へ、信長勢は南へと進み、両軍はまだ集落も存在していなかった成海神社の西側あたり(鳴海町森下)でぶつかったとします(信長公記には双方の距離が書いてありますが、これは信長公記独自の距離記載方法で、それに関してはここで詳しく説明するのは省きます)。この戦いは引き分けという結果に終わりましたが、発掘調査で山王山には砦の痕跡(堀らしき溝)が見つかっており、信長方は砦を築くことに成功したようです。

ここで重要なのは、尾張の長老や国人領主らの和平方針に対し、信長が明確にNOを突きつけたことでしょう。つまり家督を継いだ時点で、今川と戦う決意を示したのです。そのため、こののち今川に通じた清須守護代との戦いや、その守護代に近い弟信勝との戦いが起きることになるわけです。自らの戦力は800人程しかないのに、停戦を破って今川方と戦いを始め、さらに尾張国内の内戦へと向かう信長はまさに「うつけ」そのものでした。翌年、1月に、信長の親代わりだった平手政秀が腹を切ったのは、そんな信長を抑えることができなかったのを悔やんででしょう。赤塚の戦いに関して、最近はこんなふうに考えています。