2023年10月24日

私が専門にしているのは永禄3(1560)年に起こった「桶狭間の戦い」です。歴史研究家のかぎや散人氏がこの戦いについて新説を提唱していますが、この新説に私も賛同しています。

この新説は桶狭間の二年前に尾張をほぼ支配下に収めた信長に対し、尾張に残った義元勢最後の橋頭堡である大高城の救出作戦にやってきた義元が、大高城救出に成功して勝利の凱旋撤退中、天候の急変で油断したところを信長に奇襲された、というもの。拙著『若き信長の知られざる半生』やこの連載でも書いてきましたが、しかし、なかなかこの説が広まらないのは不徳のいたすところ。

この新説で重要なのは、信長は家督を継いで以降、約10年の間、義元との抗争を戦い続けて、桶狭間の戦いの時点ではほとんど義元側を押し返していたということです。研究者の間では義元がやってきたのは大高城を助けるため、ということがすでに通説になってきていますが、それはつまり、大高城や鳴海城を砦で囲んだ信長のほうが優勢だったということになるのでは。駿河・遠江・三河を抑える大大名の義元が大軍で攻めてきたという通説とは異なり、信長の方が優勢で、それゆえ義元は大軍を動員して、絶対に負けない体制でやってきたと考えます。

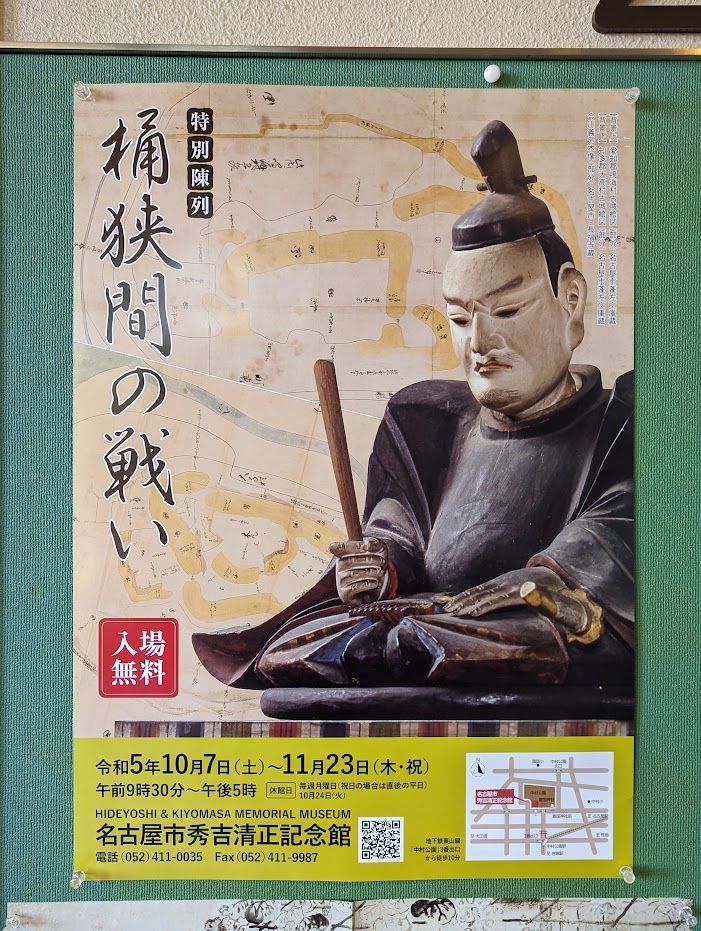

さて豊国神社のある中村公園内の「名古屋市秀吉清正記念館」では、10月7日から令和五年度特別陳列「桶狭間の戦い」が始まっています。「桶狭間の戦い」に関するこうした展示会が開かれることは案外少なく、今回はどんな展示か、期待して行ってみましたが、なかなかの充実ぶりです。新説に関連する史料の展示もありました。

まず桶狭間古戦場の近くにあり、信長が義元の首を確認したといわれる長福寺所蔵の品々として、有名な義元の木像、共に討ち死にした松井宗信の木像、室町後期から江戸前期のものとされる義元の位牌、そして空穂の残欠(古くなって壊れたもの)が出ていました。これらはふだん長福寺の本堂にあるものですが、なかなか現物を観られる機会は少ないでしょう。

義元木像は江戸時代中期の1714年に、戦いで討死した今川方の渡邊清綱の子孫が奉納したもので、宗信木像は江戸後期に宗信の子孫が奉納したもの(おそらく義元像とセットにしようとしたと思われる)です。また空穂は矢を入れる筒で、渡邊清綱が使っていたものとされ、もしかすると桶狭間の戦いで使用されたものかもしれません。

そしてちょっと前に話題になった『古戦場討死人別』という長福寺所有の江戸時代の文書(撮影不可)もありました。そこには織田方の死者990人の中に、近江の六角氏(佐々木氏)の兵が272人いたと書かれています。しかしこれは疑わしい。当時の情勢から六角氏が加勢する意味などありえません。信長の軍勢は2000ともいわれていますので、死者990人なら死亡率50%。そうなると死者が272人もいる六角勢の兵数は500にもなるでしょう。そもそも信長勢は親衛隊を中心とした少数精鋭部隊と考えられ、家老衆すら加わっていないようです。そこに指揮しづらい他国の兵が500も加わっていたとはとても考えられません。

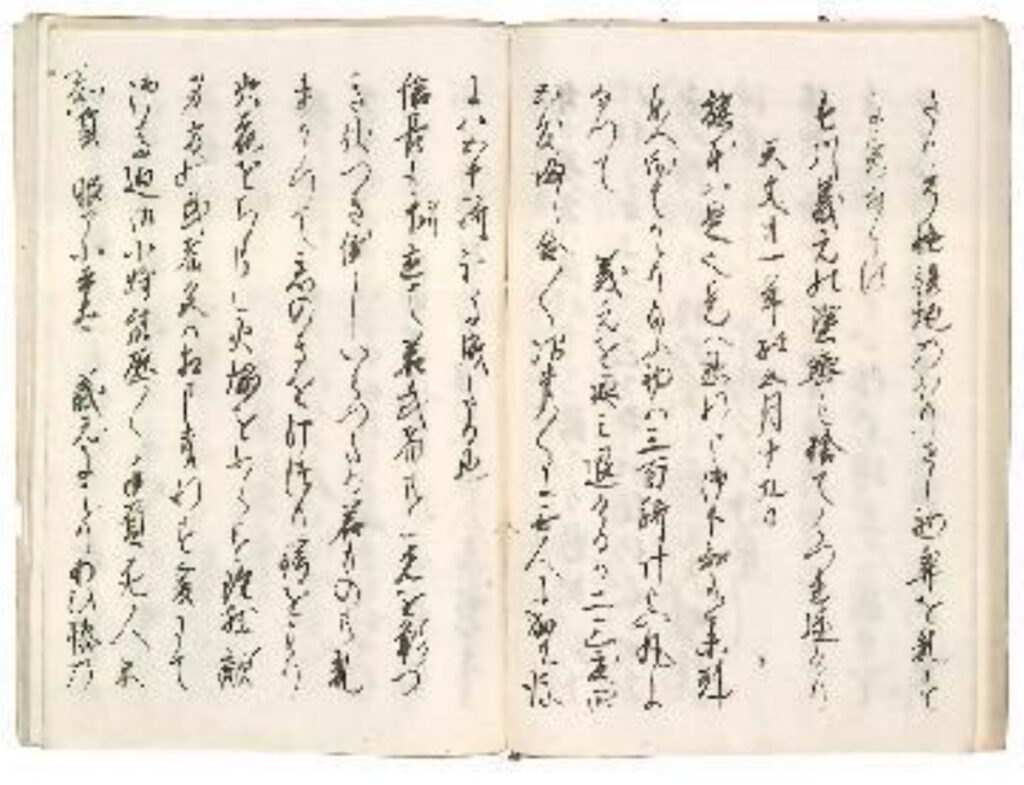

展示されている他の文書ですが、まず桶狭間の戦いの一次史料とも言える『信長公記 首巻』(撮影不可)。1527年生まれの太田牛一が書いたものの写しです。信長の子孫の家に伝来した本ということですが、いくつかの種類の内、陽明本系統の本となるようです。開いてあったページは信長が突入する場面。しかしここには永禄3(1560)年に行われた戦いがなぜか天文21(1552)年と書かれています。戦いの50年ほど後に書かれたようですが、元号も異なるこの戦いの年を間違うはずもないと思われます。なぜこう書いてあるのか。これがいまだ解けない謎の一つです。そこにご注目ください。

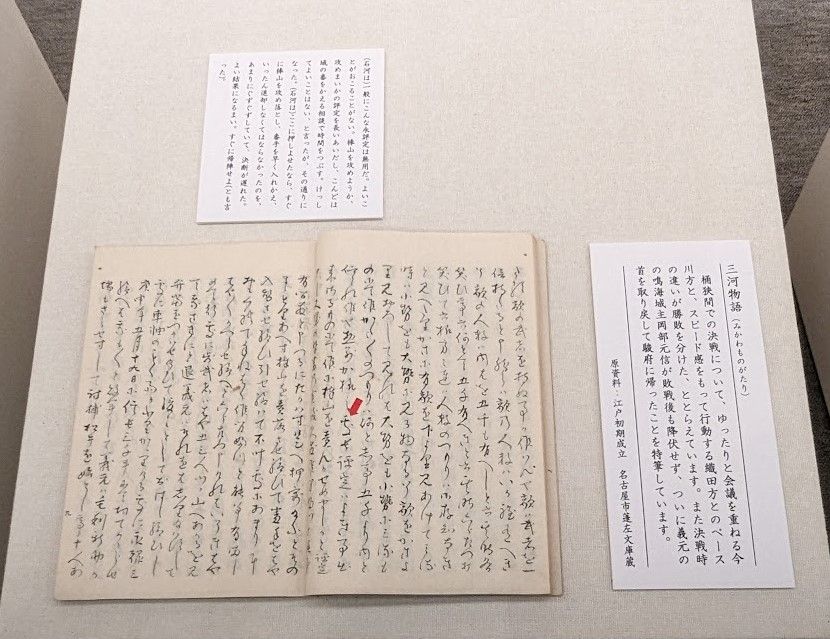

次に『三河物語』。著者は松平氏の家臣、1560年生まれの大久保彦左衛門。徳川中心史観で書かれており、昨今では信用できない本とされますが、私は『信長公記』と同時代に書かれたものとして、桶狭間の部分に関しては評価しています。開いてあったページは今川軍が松平勢の歴戦のつわ者石川六左衛門尉を呼び出して、意見を求めている場面でした。六左衛門尉は「長い軍議など良くない。早く退却しなければならなかったのにグズグズしていた。すぐに帰陣した方がいい」と言っています。この部分こそ義元撤退説が根拠とする部分です。通説のように今川軍がこれから信長を攻めようとしているなら、六左衛門尉はこんな事は言いませんよね。

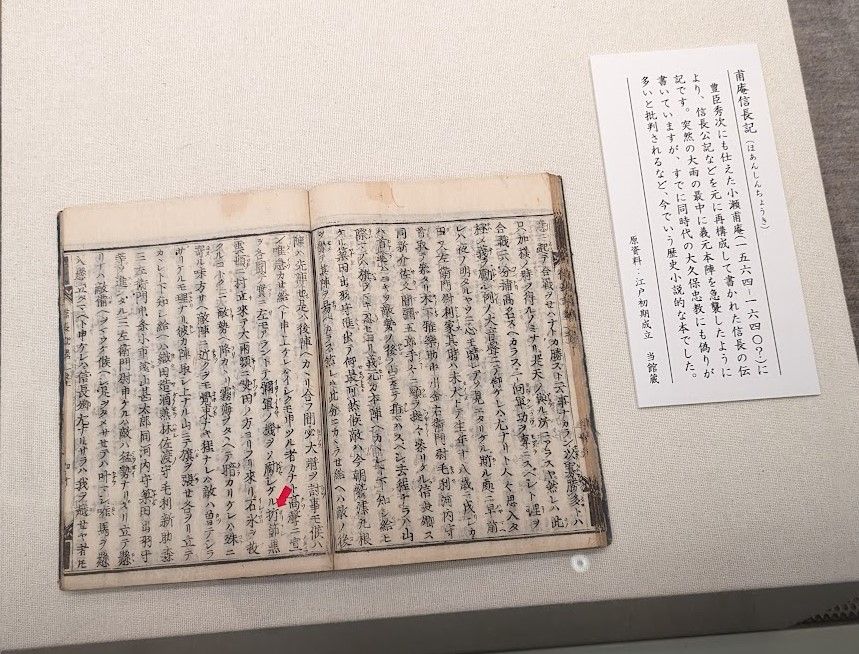

そして『甫庵信長記』。1564年生まれの小瀬甫庵という人が江戸時代初期に『信長公記』をベースに書き、活字出版されたベストセラーで、昭和に至るまで信長といえばこの本でしたが、今では内容に問題ありとされています。しかしこれにも意味深な言葉があります。展示されているページでは信長方の簗田出羽守が「(我々が)かかっていけば義元勢の後陣(撤退部隊)は(我々が見れば)先陣ということになります。つまり後陣へかかっていけば大将を討つこともできるでしょう」と言っており、後陣、つまり撤退する軍勢の後方部隊を攻撃すれば義元すら討ち取れる、と言っているわけです。これも義元が撤退していたということに合致します。

展示されているこれら三史料は、『信長公記』(一次史料に準じるもの)を除いて、二次史料(後世に編纂・記述されたのも)であまりあてにしてはいけないとされますが、戦いの50年ほどあとに書かれたものながら、同時代を生きてきた人が書いたものであり、参考にしていいのではないかと思います。今で言えば太田牛一は戦中派、他の2人は団塊の世代。そうした人が書いた太平洋戦争の本ということになるわけですから、それなりに正しいことが書かれているのではないでしょうか。

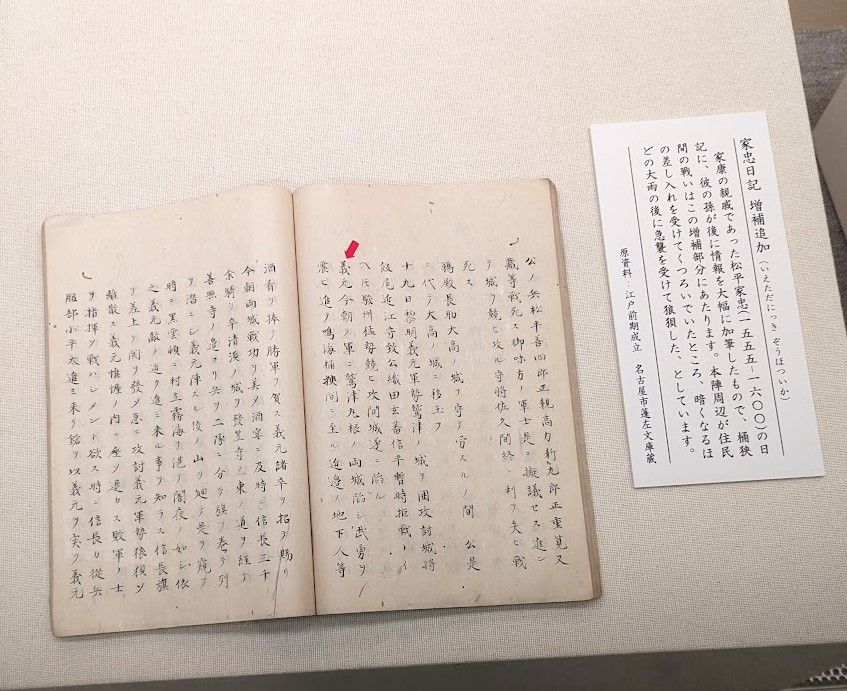

しかし他の文書、例えば『家忠日記増補追加』が展示してありましたが、この史料は1600年に亡くなった松平家忠の日記をその孫が追加して書いたもので、桶狭間のことはずいぶんあとの聞き書きであり、信用度は落ちます。また江戸時代中期に書かれた『武徳編年集成』という有名な史料もありましたが、戦いから180年後のものですからあてには出来ません。桶狭間の戦いの研究では、同時代の資料が少ないためどうしてもこうした江戸時代の史料を参考にしがちで、それで真相がますます分からなくなってしまったように思います。

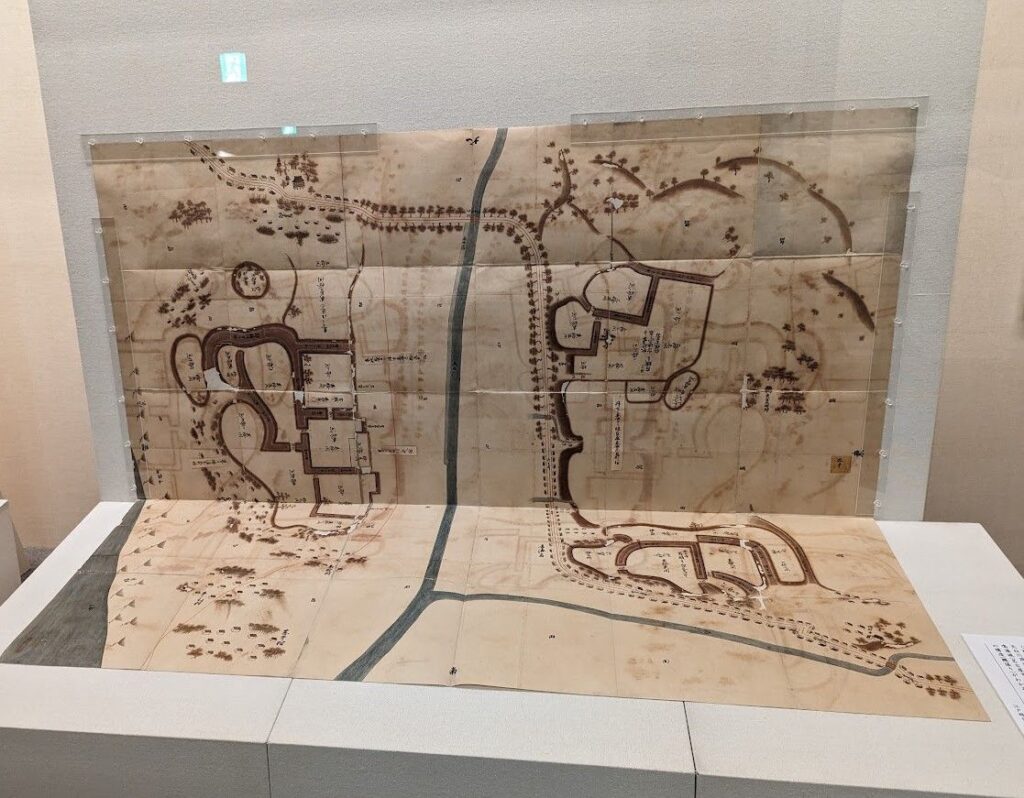

今回の展示では他に名古屋市の蓬左文庫が所有している多くの古地図が見ものでしょう。有名な『桶狭間合戦之図』や『愛知郡沓掛村古城絵図』『知多郡大高村古城絵図』『尾州知多郡大高之内鷲津丸根古城図』『尾張志附図愛知郡(東)』『大高ノ城・鷲津ノ図』『愛知郡鳴海村古城絵図』『本地・鳴海古城跡之図』など、原図が展示されています。原図を見られる機会はあまりありませんから貴重です。『本地・鳴海古城跡之図』は丹下砦が詳細に書かれていて、思わず見入ってしまいました。

ということで、この特別展示、なんと無料ですのでぜひお出かけください。11月23日(木曜日・祝)までです。地下鉄中村公園駅から徒歩10分ほど、併設されている中村図書館の駐車場も利用できます。しかしまあ、展示解説では新説に関しては一切触れられていませんので、いずれこういう展示でも参考にしてもらえるよう一層励みたいと思います。なお、『若き信長の知られざる半生』は名古屋市内の全図書館で貸出されるようになりましたので、ご利用ください。もちろんお求めいただければ幸いです。