2016年2月3日

猿啄城から尾張方面を見る絶景

さて、1565年8月頃の猿啄(サルバミ)城攻めですが、信長軍は木曽川を渡らないと美濃側の猿啄城を攻められません。そこで以前ご紹介したように、栗栖の渡しから渡ったのではないかと考えられています。

犬山橋から木曽川の愛知県側にある川沿いの道ををずんずん北東へ進んでいくと右手に桃太郎神社(愛知県犬山市栗栖大平853)が見えてきます。全国各地にある桃太郎伝説発祥の地の一つで、ここの桃太郎や鬼のコンクリート像は浅野祥雲という昭和のコンクリート仏像作家が作ったもの。

最近、ライターの大竹敏之氏ら有志の手で新たに色が塗られ、とてもきれいになっています。ユーモラスなたくさんの像のほか宝物殿などもあるのでちょっと立ち寄るといいですよ。

桃太郎神社の展示

桃太郎神社からさらに上流へ進むと、行き止まりに栗栖という集落があり、ここにある大泉寺というお寺が猿啄城攻略戦で焼かれたのでは、ということは以前ご紹介しました。

信長軍はここまで進み、寺の北側、愛知県犬山市栗栖古渡という地名のあたりから木曽川を渡って、対岸の岩山の上にある猿啄城を攻めました。船橋を架けたのではと想像できます。

栗栖を通るこの道が古くからの飛騨街道で、栗栖の渡しで尾張から美濃へと渡り、さらに高山方面へ道が続いていくのです。江戸期には長さ11.7mの船で人馬を渡していたとのこと。

古渡の辺りは今では川岸までいけなくなっていますが、700mほど下流に大正末期から昭和30年代まで使われたという新しい渡し場(愛知県犬山市栗栖尾崎)があります。

ここは川岸に出られますので、ちょっと行ってみると、信長軍の気分になれるでしょう。目指す敵の猿啄城は目の前の、山頂に展望台のある山です。

栗栖の渡しから猿啄城を望む

猿啄城攻めでも丹羽長秀が活躍したようです。猿啄城の後方の大ボテ山に先駆けて上り、猿啄城の水源を断ったため、敵の守将多治見修理は下からの攻撃に耐え切れず降参し、退散していきました。

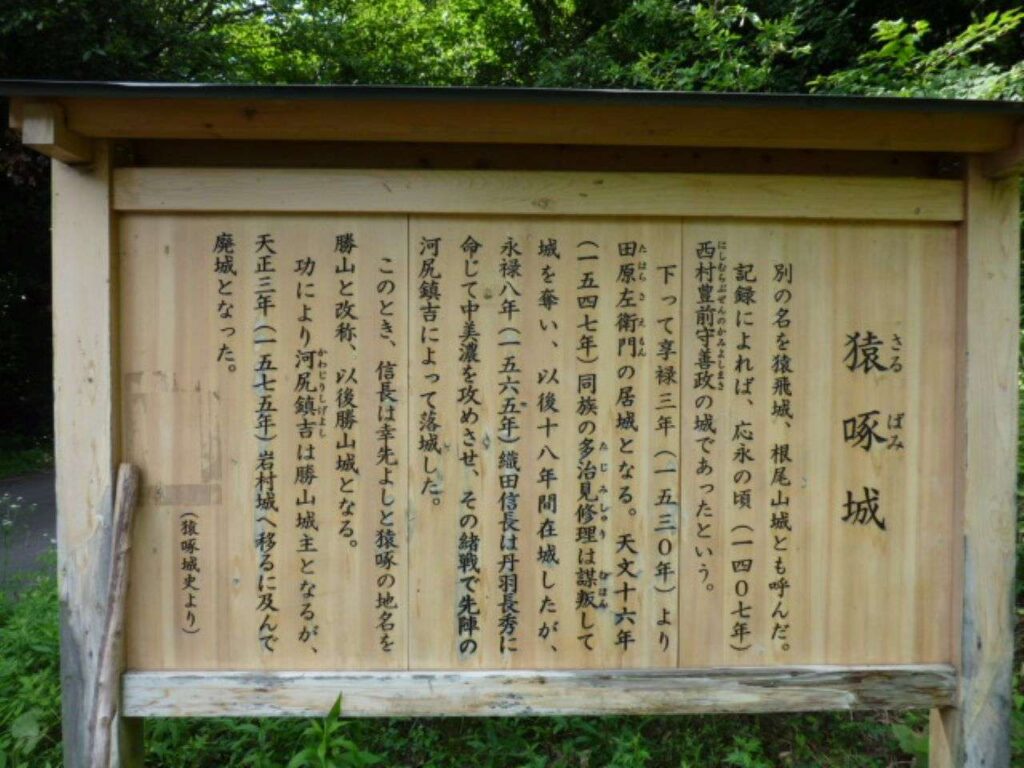

ただ、この攻撃で功績を上げたのは河尻秀隆とされ、その後この城の城主に収まりました。信長は猿啄を勝山と名を変えさせ、以後ここは勝山城となります。飛騨街道の要所となる勝山はここから加治田城方面へ、そして下呂へと続く中濃の窓口と言える場所です。

山頂にある展望台

小牧山城から名古屋駅のビル群までが見える

標高265mの猿啄城は現在登山道が整備され、歩いて登ることが可能です。頂上の展望台からは遙か濃尾平野までが見渡せ、小牧山や伊木山とは異なるまさにバードビューを実感できます。

尾張には275mの尾張富士、292mの本宮山、237mの白山の3つの高い山がありますが、信長は小牧山城を作る前に本宮山(二の宮山)に城を作ろうと言い出したこともあり、高所の城への志向が見て取れます。

猿啄城は信長にとって初めて見る高い山城のはずで、ここに立ったことは信長にとって画期的な経験だったのではないでしょうか。実際に行ってみると、岐阜城なみの天下を取った感がものすごく感じられます。

信長が新しい尾張の首都として作った小牧山城をあっけなく捨てて岐阜城へ移ったたのは、美濃の山城でないとまさにこのビューが得られなかったからではないでしょうか。それを確かめる意味でも、ぜひこの猿啄城(岐阜県加茂郡坂祝町勝山14)へ登城してみてください。