2024年4月28日

今回はGWにも楽しめる信長の小牧山城のガイドです。この連載でこれまで何度も紹介してきた発掘調査により発見された小牧山城の石垣ですが、現在復元工事が進んでおり、昨年度、南側大手道の、岩盤と組み合わされた石垣がついに再現され、間近に見ることができるようになりました。東側の整備は本年度以降も進められますが、北、西、そして南の整備が終わったことで、小牧山城の発掘成果をいよいよ「観光」として楽しめるようになりました。

小牧山は濃尾平野の小牧台地に、周囲から独立してそびえる標高85.9mの山です。1563年にこの山頂に築かれた小牧山城は、織田信長が自らの30歳(数え年・現代で言えば初老の42歳という感覚でしょうか)を記念して、権威の象徴として築いた城であると私は考えています。さらに下水まで用意された機能的な城下町もセットで作られ、信長にとって理想の城と町を小牧に誕生させたのでした。それまで拠点としていた平城(ひらじろ)の清須城は、1558年頃に尾張から追放した守護・斯波氏の古臭い城と町でしたから、1560年の桶狭間の戦い以降、尾張守護にも匹敵する地位に上り詰めた信長としては、尾張の主としての自身の権威を示せるものを新たに作りたかったのでしょう。

小牧山城は10年以上に渡る発掘調査により、少なくとも尾張では誰も見たことのなかった多段に積まれた石垣の上に建てられていることがわかりました。下から見ると高石垣に見え視覚効果を狙って作られていることは間違いなく、それは復元を見ればおわかりいただけると思います。『定光寺年代記』という当時の記録には「火車輪城」とも書かれていまが、これは周回する石垣の段差部分で松明を焚いて、ライトアップされたことからつけられたのではないか、ともう8年も前にこの連載で指摘しました(この説はれきしるこまきで採用されています)。安土城のライトアップは有名ですが、信長は小牧山城ですでにやっていたのです。現在の山頂部分には、昭和30年代に建てられた近世の城のような小牧山歴史館が建っており、この建築によって遺構が破壊されてしまったため、信長の城がどんな建物だったかは永遠にわからなくなってしまいました。当時は観光優先で遺跡保護という概念がまったくなかったことに呆れるほかありません。その時代の人たちの不見識を本当に残念に思います。

ところでこの城が面白いのは「攻められることがまるで考えられていない」ことです。堀はなく、山頂への大手道はただまっすぐに伸びています。今見ても簡単に攻め落とせそうです。つまりこの城は権威を見せる城であって戦闘用ではないということでしょう。1563年当時の信長は、北部の美濃・斎藤龍興や犬山・織田信清と戦ってはいますが、他の尾張国内から攻められることはまったく考えなくてもよいほど支配を強めています。小牧山城というと少し前までは美濃を攻めるための砦的な城などと言われてきましたが、発掘が進み、史料の検討が進んだ今、それはもうすっかり古い考えとなっています。

築城から20年ほど後に「小牧・長久手の戦い」で家康がこの城に入ったとき、大慌てで堀や土塁を作っていますが、それこそが本来は戦いのための城ではなかったことを示しています。ではなぜ家康はそんな守りの弱い城に入ったのか。それは、小牧山城が秀吉やかつて信長配下だった武将たちにとって、あるいは尾張の人々にとって、まさに恐れ多い「信長の権威の象徴」だったからでしょう。信長の子である信雄が家康とともに入っている小牧山城を攻撃することは、まさに織田家に弓を引くことになるわけで、大軍の秀吉でも力攻めはできなかったわけです。家康はそれがわかっていたために清須城から防御の弱い小牧山城に移ったのではないか、と私は考えています。そのため、池田恒興や森長可らは別働隊を編成して、三河を攻めようという無謀な作戦に出たため、長久手の戦いで敗北したわけです。

そんな小牧山城ですが、江戸時代には尾張藩が入山禁止にしていたことで、まったく手つかずのまま土に埋もれていました。そこを発掘していくと石垣があったことがわかりました。佐久間と墨書された石も発見されました。石垣は当時の技術では高く積めなかったため、何段かに分けて積み、それでも裾野から見れば高石垣のように見えるという技が施されていたこともわかりました。また天然の巨石を削ってその上に石を積むなど、様々な技術が使われていました。大手道から曲がりながら天守へ上がっていく部分がそういう作りになっており、今回、その部分が見事に復元されています。ぜひそれを見ていただきたい。

一般には小牧城として親しまれている屋上の歴史館も昨年展示がリニューアルされ、最上階からは当時の信長と同様に尾張を見渡せ、また敵の稲葉山城(後の岐阜城)や犬山城方面も見渡せます。清須城ではこういう眺望は望めませんから、ここに立つと、信長が尾張を手中に収めたという思う感覚が、よく分かると思います。ただ信長はこうした素晴らしい小牧を3年ほどであっさり捨てて岐阜へ移ってしまいました。1567年に稲葉山城(岐阜城)へ登った信長は、小牧山以上のその眺望を見て、上洛という次のステップのためにはこちらの方がいいと思ったのでは。足利義昭を奉じて上洛するつもりであり、京に近くて尾張のみならず美濃をも一望できる岐阜城なら、小牧山城を捨ててもいいと合理的に判断したのでしょう。

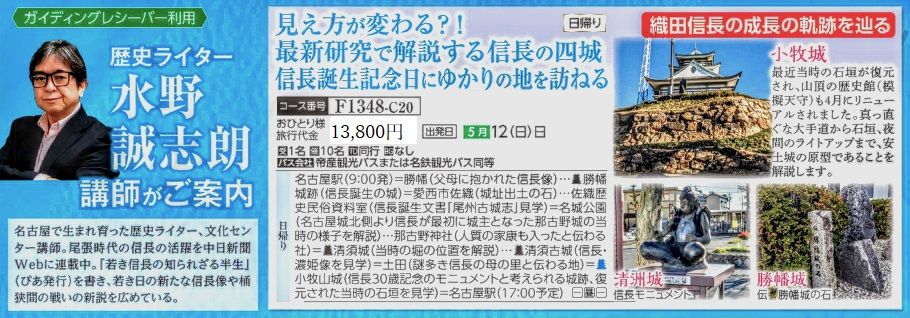

そんな小牧山城ですが、麓の資料館「れきしるこまき」では6月11日まで「小牧山城石垣復元パネル展」も開かれています。山頂の歴史館とセットで入場料はわずか200円です。休日は市役所の駐車場が無料で使えます(100台以上あり)。SNSでの発信もあまりなくて、どうもこの素晴らしい石垣復元が知られていないようなので、今回ご紹介してみました。なお5月12日(日曜日)の信長誕生日に、私のガイドで勝幡城・那古野城・清須城そして小牧山城をめぐるクラブツーリズムの1日バスツアーがあります。まだ若干お席があるようですので、よろしければ以下のリンクからお申し込みください。