2016年7月30日

さて、今回は墨俣城、いわゆる墨俣砦に関してのお話を書いておきたいと思います。信長家臣の中で頭角を現してきていた羽柴秀吉が、美濃攻めの最終期である永禄9年(1566)9月に一夜城を築いたという話は、秀吉出世物語の出だしの部分として、広く知られています。

いわく、犬山方面で切り出した材木を木曽川に流して墨俣で拾い上げ、それを組み上げて一夜にして城にした、というもの。蜂須賀小六や前野将右衛門といった人々が秀吉に協力して成し遂げたことになっています。

以前紹介した鵜沼城攻めの場面でも、大沢治郎左衛門正次の調略に動いたのは秀吉であった、という話がありますが、このころ秀吉がいよいよ、それなりに信長の戦力となってきていることは確かです。

しかし、いわゆる一次史料と呼ばれるものはこの記録はなく、『信長公記』においてもこの頃に秀吉の名前は一切出てきません。

この墨俣という場所は、尾張と美濃を隔てる境川、下流が尾張川とも呼ばれた長良川、犀川、五六川など様々な河川が合流する一帯で、信長の時代には鎌倉街道、近世には美濃路が通り、宿もあって、京への上り下りには必ず人々が通過がする重要な地点でした。

川の流路は昔とずいぶん変わっていますが、それでもこの辺りが国境の地であることは、地図を見ても、もちろん現地に行ってみてもよくわかると思います。

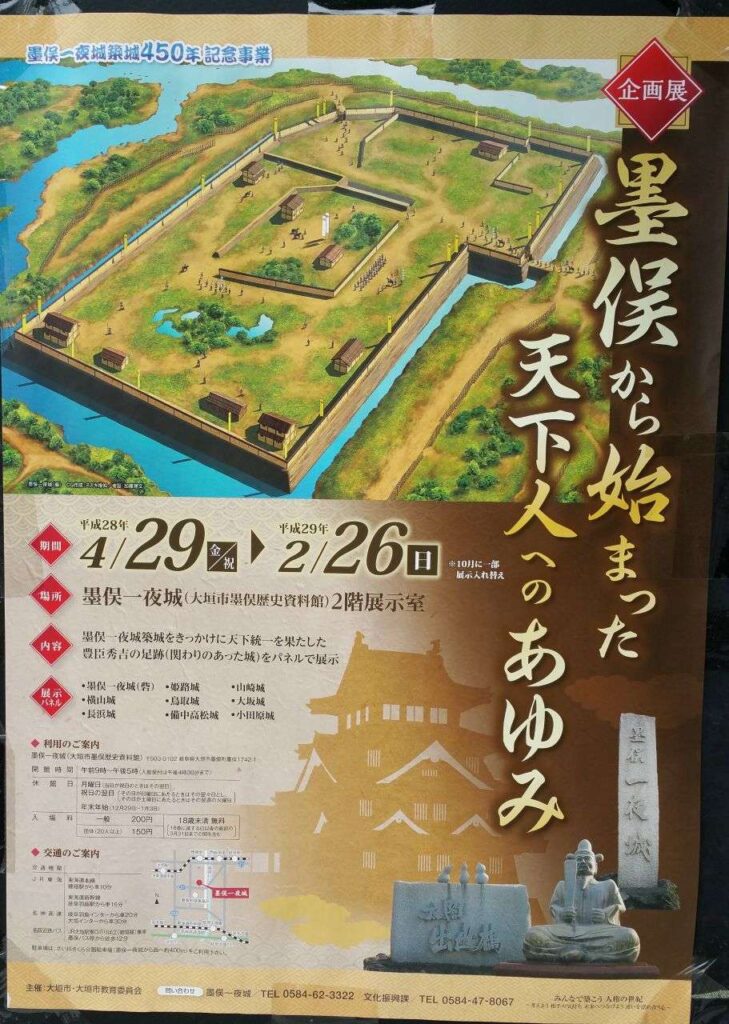

その墨俣には現在、四層六階建てという立派な模擬天守の墨俣一夜城(岐阜県大垣市墨俣町墨俣1742-1)が建てられており、内部は大垣市墨俣歴史資料館となっています。折しも今年は築城450年とのことで「墨俣から始まった天下人へのあゆみ」という企画展が来年2月26日まで開かれています。

展示は『武功夜話』という資料に基づいた墨俣一夜城築城の話となっていますが、その一夜城が本当にあったのかは、残念ながら現在では疑問符が付けられています。

信長公記の筆者太田牛一は、『大かうさまくんきのうち』など、いわゆる秀吉の出世本を書いていますが、その牛一が信長公記で一夜城の話をまったく書いていないのがまず不自然です。

そんな一夜城の話が、江戸期、明治期以降、なぜ史実のようになっていたかは、藤本正行氏が『信長の戦争』という本で書いていますので、詳細は一度ご覧頂きたく思います。要は江戸初期に小瀬甫庵が書いた『甫庵信長記』以降、このあたりの話が面白おかしく小説的に書かれて、それが史実のように伝わったということでしょう。NHKの大河ドラマが史実だと思っている人がけっこういるのと同じです。

ただ信長の時代に墨俣砦があったことは、太田牛一も『信長公記』首巻で書いています。それは永禄9年ではなく桶狭間合戦の翌年、永禄4年(1561)の森部の戦いでのこと。「州俣御要害丈夫に仰付けられ、御居陣候」とあり、信長はもともとは斎藤方が作った墨俣の砦を奪い、補強して在陣しました。

しかしその後の軽海・十四条の戦いのあと、砦は放棄されたようです。これは犬山城の謀反によって西濃方面からの美濃攻めをあきらめたからで、その後、犬山城を落としてから中濃攻めに転じていることはこれまでも書いてきました。

小牧山城を拠点に中濃から美濃を攻め、堂洞の戦いにも勝って順調に攻め続けている信長が、永禄9年頃にまた西濃に砦を作る必要は全く無かったと思われます。しかしながら昭和52年に、どうにも偽の文書という可能性が高い(現在では完全に偽書とされている)『武功夜話』という書物が登場したことで、秀吉の墨俣一夜城はすっかり史実のように思われてしまい、平成3年には立派な模擬天守の墨俣一夜城までが建てられてしまいました。

5階建ての模擬天守の中では、武功夜話に基づいた様々なお話、模型、絵物語などが、史実のごとく紹介されています。大垣市のホームページでも『武功夜話』(前野家古文書)で墨俣城を紹介しています。

『武功夜話』はやたら話が詳細で、それゆえ大変面白く、読むとつい引きこまれてしまいますが、同時代資料ではなく、後世の創作と考えたほうがよさそうです。このあたりは論争が多くありますので、興味のある方は調べてみてください(現在では完全に偽書とされ、史実として使われることはなくなっている)。

いずれにしても墨俣城では、『武功夜話』を史実として、今回の企画展も行われています。こうしたことを知った上で墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)を訪れてみれば、逆にもっと楽しめるかと思います。ぜひ一度おでかけいただきたいところです。