若き信長の時代の東海道である「鎌倉街道」は、京に向かう場合、笠寺方面から熱田社へ、そこから北へ行き、古渡で西に向きを変え、露橋、中村、萱津と北東に進み、清須に向かいました。事あれば熱田を守れ、守護所の清須へも最短で行ける古渡の地は、信秀が城を作るには最適な場所でした。しかも城の東側の大地縁をくだれば、精進川が流れており、熱田との物流水路も確保できました。那古野台地の北端に位置する那古野城は、まだ堀川のないこの時代にはあまり便利な場所ではなかったのではないかと考えられます。

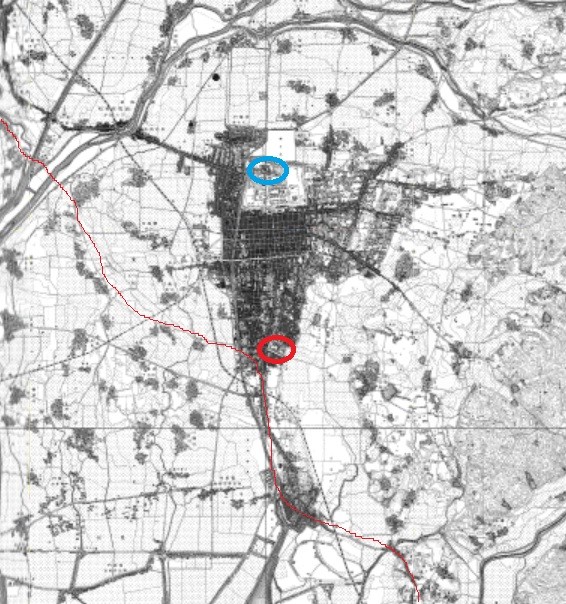

赤丸が古渡城、青丸が那古野城の位置。赤い線は推定鎌倉街道。これは1888年頃の地図だが、この頃でも市街地(黒い部分)は那古野台地上だけで、広大な田んぼの中に村々がポツポツとあった。

質問が来ました

Q:「信長は満8歳で那古野城へ入りました。」とされていますが、出典は何になるでしょうか?

A:残念ながら信長が那古野城へ入った年を示す史料は存在していません。父信秀が那古野城を今川那古野氏から奪ったのが天文7年(1538)で、その時、信長は満4歳です。その後天文15年(1546)に古渡城で元服しており、『信長公記』の記述によればそれ以前に那古野城は信長に譲られていることになります。

そもそも古渡城は鎌倉街道にあって、愛知郡の旧那古野今川氏配下の国人衆を抑え、三河や美濃へ出兵する際の戦闘基地的な性格が強く、館である那古野城とは性格が異なっていたと考えます。連歌師宗牧が天文13年(1544)に那古野城で信秀に対面しており、このため信長には譲られていないという見解がありますが、天皇からの奉書を受け取るには、迎賓館として使える那古野城を使ったということでしょう。戦闘用に特化した古渡城は那古野城を奪ってすぐに建設が進められたのではないでしょうか。

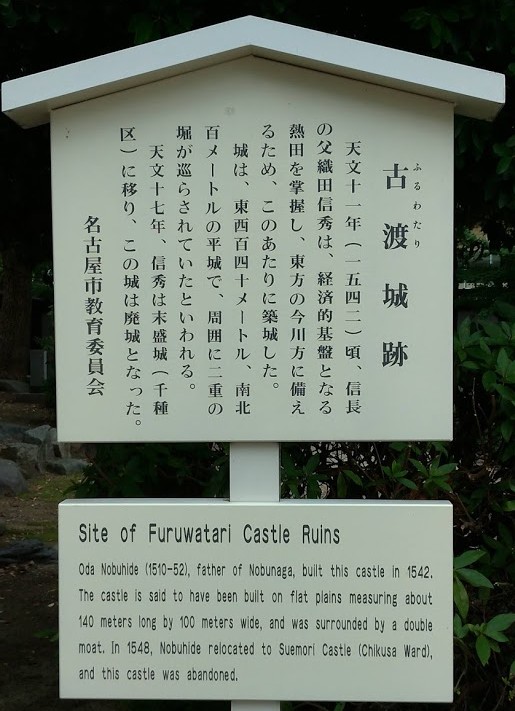

城趾に建つ東別院は浄土真宗だけあり、堀こそないが、城郭風の雰囲気を醸し出している。

築城はもっと早いのではないか。

信秀は天文8年(1539)には古渡城を完成させ、熱田湊の支配の確立などが忙しく、天文9年(1540)には岡崎城に入った松平広忠を牽制すべく安城へ出兵しています。天文10年(1541)には広忠を屈服させ緒川水野氏との婚姻を成立させます。

したがって信長に那古野城を与えたのは、こういったことの片付いた通説の天文11年(1542)でよいのではないか、と考えます。この年は国内・国外情勢が比較的安定していますから。信長もこの頃には満8歳となり、もはや幼児ではないので、嫡男として城主に据え、後継教育を施すことができたでしょう。そして天文15年(1546)に戦闘の城・古渡城で元服した信長は、翌年の信秀による岡崎侵攻に連動して、三河大浜へ初陣を果たし、混乱する美濃・尾張・西三河情勢の中へ身を投ずることになるのです。

東側にある下茶屋公園の池は城址の堀跡ではないかとされている。

いわれてみればそんな気も…