2015年10月29日

1565年(永禄8年)2月に従兄弟の信清が籠る犬山城を落城させた信長ですが、この年7月15日には佐々主知と柴田勝家の連名の寄進状が、犬山市北部、継鹿尾の真言宗寂光院宛に出ています。これは寺領一町五反を寄進するというもので、信長の支配がこの時期に犬山に及んだことを示しています。

この寂光院の由来には信長が中興の人として書かれています。曰く、永禄8年、信長が勝家を伴って参詣のみぎり、寂光院を清須城の鬼門鎮護の霊刹とし、寺領安堵50石、山林50余町歩を拝領した、とのこと。

そして南方面が見渡せる境内から眺望を見た(はず)としています。ということで寂光院の展望台からは、信長と同じ視点で尾張が眺められますから行ってみましょう。

山麓から山頂にある本堂までの参道が1350mということで、320段の階段で登って行くのはなかなか大変です。足の悪い人用に電動スロープカー(有料)が用意されているほど。がんばって登ってみると、展望台は遮る木もあってものすごく良い眺望というわけではないですが、確かに尾張の北の端から眺めた眺望は悪くありません。信長の達成感が想像できます。

ちょうど今頃は紅葉の真っ最中。もみじ寺としても有名な寂光院へ登山して、犬山を落とし、真の尾張の主となった信長気分を味わってみてはいかがでしょうか。

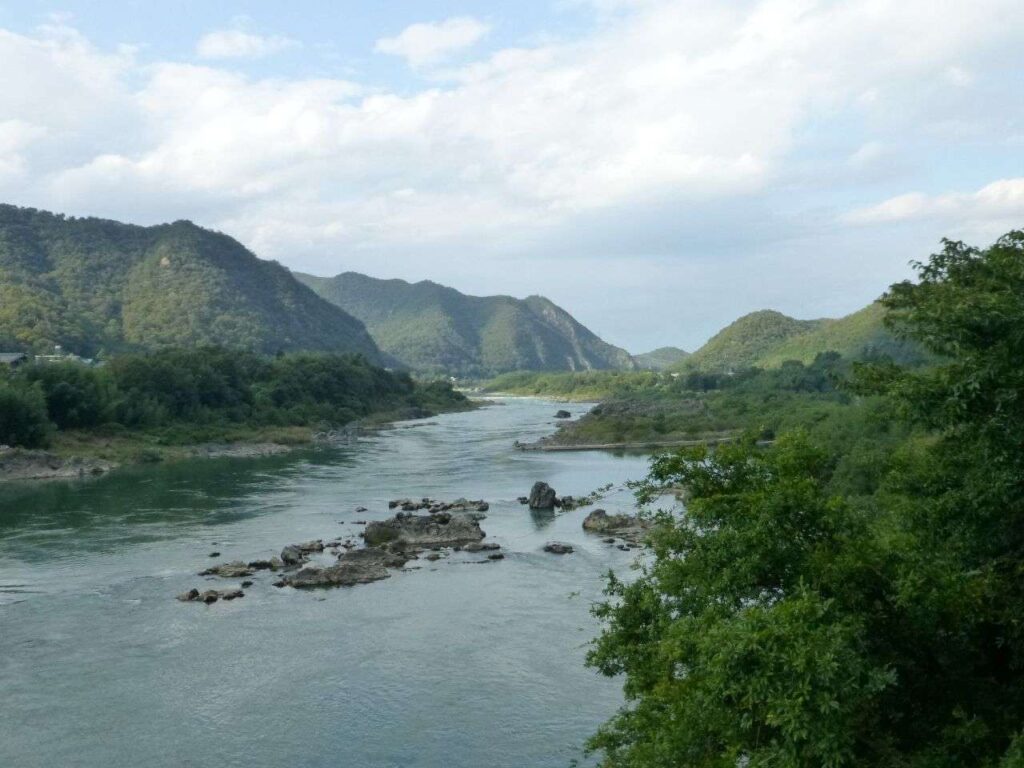

このあと信長は大沢基康の宇留間城と、その北にある多治見修理亮の猿喰城を攻略していきます。猿喰城は犬山城から木曽川を逆上ること5キロほどのところにあります。この城に関してはまた次回にご紹介しますが、まずは尾張側からこの城を眺めてみましょう。

それには犬山遊園駅西の交差点から、木曽川左岸道路をずんずん奥に入っていきます。途中、コンクリート仏像作家浅野祥雲の桃太郎像で有名な桃太郎神社もあります。そこをさらに過ぎて行くと、まわりを山と木曽川で囲まれた栗栖という集落があり、道は行き止まりとなります。

ここの北に木曽川を隔てて猿喰城のあった城山(標高265m)がそびえています。山頂にある展望台がよく見えるのですぐわかるでしょう。ここからは難攻不落の城に見えます。

栗栖に大泉寺というお寺がありますが、由緒には「嘉吉元年(1441年)に猿喰城主田原左衛門尉が中興開山」とあり、この地は尾張というより川の向こうの美濃と一帯であったようです。そのため、猿喰城攻めでは焼かれたようで「以来、兵火により消失、その後川尻肥前守が信長公の命により再建」とあり、まさに当時の動きが記録されています。