2018年6月26日

6月のはじめに、鳴海中日文化センターの私の講座の皆さんと、信長時代の津島の痕跡を求めて現地ツアーをしてきました。津島市も様々な市内観光コースを提案していますが、信長に特化したコースはないようなので、今回はこの津島信長ツアーコースをご紹介しましょう。

名鉄津島駅をスタート地点として、まず駅前の天王通りを津島神社方面(西)へ進みます。数分歩くと左側にあるのが信長の父である信秀(1511?~52年?)の安堵状が残る「牛玉山(ごおうざん)観音寺」です。1515年に快祝法師が中興し、信秀の時代には主要街道である上街道に面した市神社(あとでご紹介します)の隣りにありました。現在は真言宗ですが当時は時宗の寺院で、時宗寺院は市場の経済利権を支配する力があったとされます。

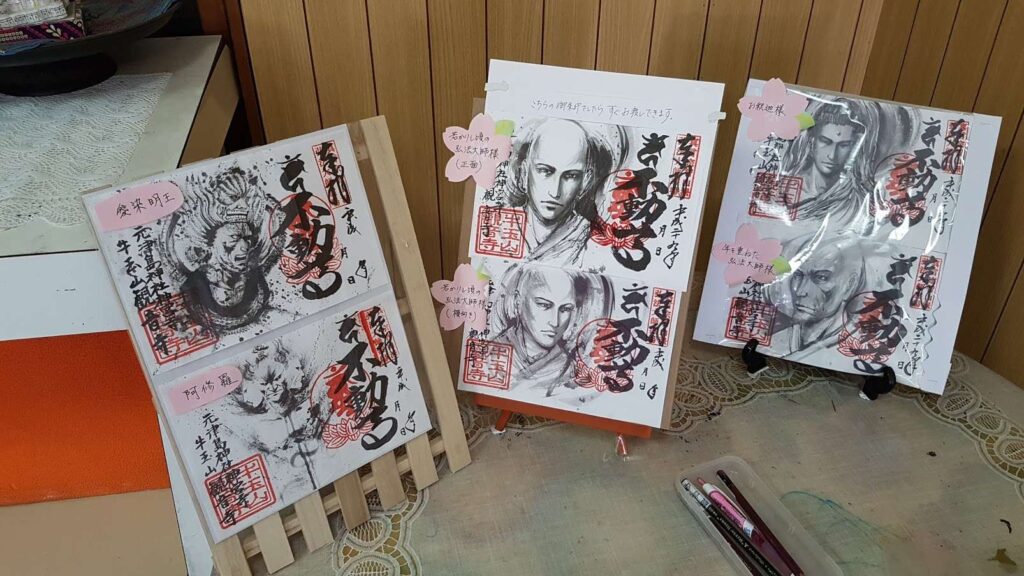

現在の観音寺の近く、天王通り沿いにある白山神社は観音寺の鎮守社で、神仏混合の時代、白山信仰の先達として安堵され、また江戸期には津島神社の神宮寺としても栄えたとされます。今の場所へは1608年に移りました。明治の廃仏毀釈でコンパクトになってしまったこのお寺ですが、現在はイラストチックな御朱印が全国的に人気で、天王通り沿いにギャラリーもありますから、ぜひそちらも御覧ください。

そのまま天王通りを真っすぐ進んで上街道と交差したら、そこを右に曲がると観光交流センター(まつりの館・津島屋)です。観光交流センターには津島に関する様々な観光資料・パンフレットがあり、ガイドの方もいらっしゃいます。建物は1920年代後半に建てられ、名古屋銀行、 東海銀行、 津島信用金庫でした。『復興式』と呼ばれる建築がレトロで、趣があります。江戸風情の残る上街道は天王川の自然堤防にできた津島と清須を結ぶ主要道だったので、信秀・信長も当然歩いていた道と考えていいでしょう。

上街道を少し北へ行くと、1381年創建の市神社があります。街道に直接面しているという点で、街道沿いの家並が形成される以前にできたと考えられ、先程の観音寺はこの隣に並んでいたとされます。つまりこの頃、市神の神社ができ、また時宗の寺が見越村(愛西市見越町・旧佐織町見越)から移転してきて、市が開かれ街場が形成されていったと考えれれます。このあたりの地名は米之座町で、まさにここで商売が行われていたということを示しています。織田家が越前・織田の庄から尾張へ移ってきたのが1400年頃。津島もその頃、商業都市として発展を始めたわけです。

そこにあるのが1391年創建、信秀の時代の1532~54年頃再興された浄土宗大龍寺です。米之座湊を管理していたと思われる有力寺院で、後に信長の子供である信忠、信雄の禁制も出ています。つまり津島は1380年頃からこの米之座のあたりより南方向へ町場が形成されていったわけです。1540年の信秀書状には津島五ヶ村として米之座、堤下(とうげ)、今市場、筏場、下構という村名が出てきますから、150年ほどの間に、今の津島のようななりたちとなったようです。

米之座交差点から西へ行くと、新堀川という細い川がありますが、これこそが天王川の名残。そしてこの川の西側が一段低くなっており、1785年に堰き止められる以前の天王川の痕跡です。ここに立てばその雰囲気は今でも感じることができるでしょう。

さて米之座交差点から上街道を少し北に行き、一本目を右に入ると、本尊前机の裏書に1400年の銘がある松尾山不動院(正覚院)があります。先回ご紹介したとおり、1526年に連歌師の宗長を、信長の祖父信貞と信秀が接待したのはここです。湊のすぐ東で、その頃の津島の中心部はこのあたりだったということでしょう。そしてその隣にやはり1400年代創建という竜宝山雲居寺(うんごじ・曹洞宗)があります。ここは桶狭間合戦で今川義元へ一番槍をつけた服部小平太の菩提寺で、津島15家のひとつ服部家代々の寺です。ご住職は歴史に詳しい方です。

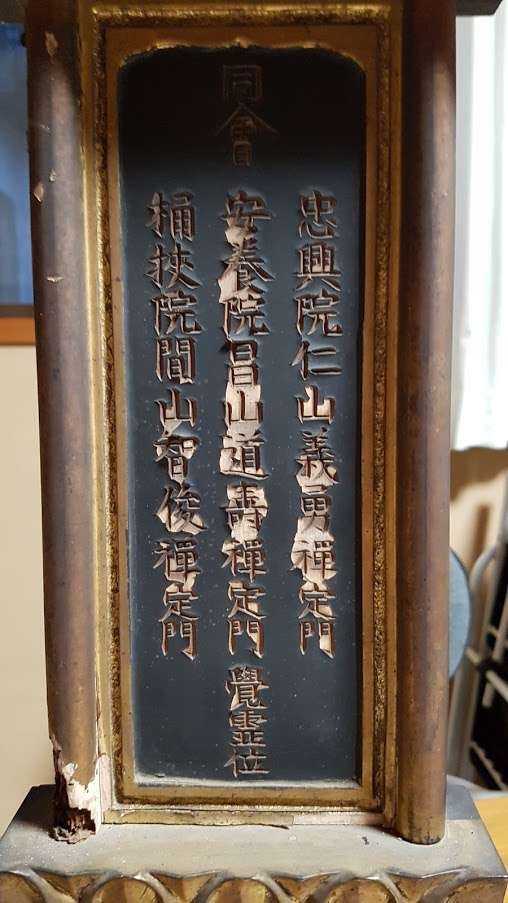

桶狭間の一番槍は信長公記では服部小平太と紹介されていますが、『信長公記』でも天理本の方では、小平太ではなく弟と言われる小藤太となっています。雲居寺には小平太らの位牌があり、それを見せてもらったところ、長男が小藤太(戒名は安養院昌山道壽禅定門)で、次男が小平太(桶狭院間山智俊禅定門)となっており、亡くなったのは同じ天正十年6月2日、つまり本能寺の変とありました。一般には弟の小藤太が本能寺の変で、長男の小平太は大名になったあと豊臣秀次事件に連座して死んだとされているはず。長男はどちらなのか、なぜ同じ日に死んだことになっているのか、など、位牌の作られた時期も含め、謎は深まります。

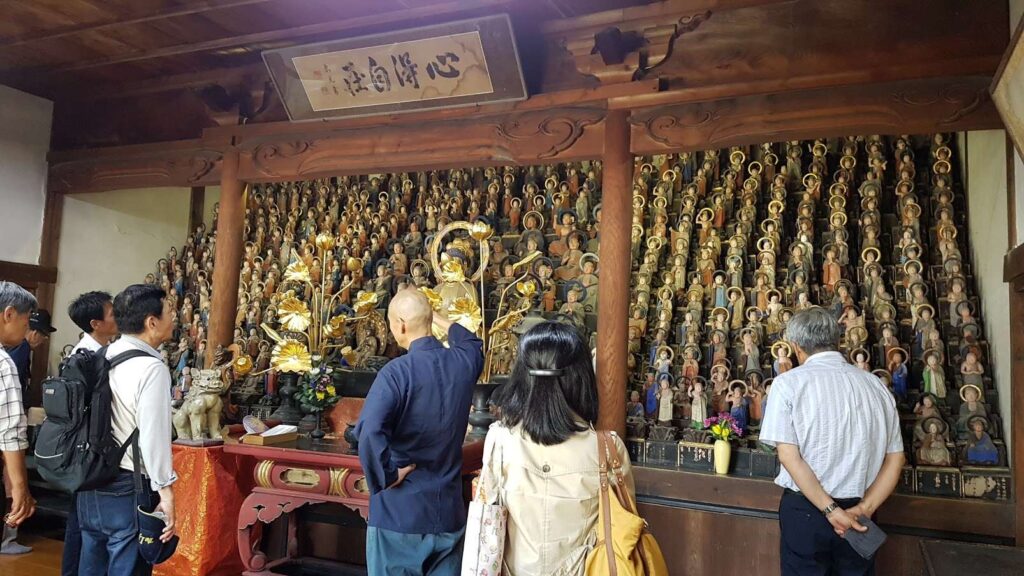

しかし小平太の戒名はすごいですね。桶狭院間山智俊禅定門って、桶狭間山がそのまんま入ってます。なお雲居寺の本堂左横には、明治時代に信者により寄進された色彩豊かな五百羅漢像が堂内一杯に安置されており、これが大変素晴らしいので、こちらもぜひご参拝ください。

津島の話は次回へ続きます。