2012年11月3日

那古野城で育った信長ですが、1547年満13歳の時にいよいよ初陣を飾ります。信長の伝記『信長公記』には、駿河勢(今川方)の軍が入った吉良大浜へ向かい、手勢を指揮してあちこちに火を放ち、その日は野営して、翌日那古野へ帰ったと書かれています(近年では、これは信秀の岡崎攻めに連動した動きであったとされています)。

その大浜は名鉄三河線の終点碧南駅のあたりです。大浜は当時、三河の伊勢湾への玄関口となる貿易港で、今も大浜港があります。碧南市音羽町1-48に宝珠寺というお寺がありますが、ここは大浜羽城という砦の敷地に建てられたといわれており、信長はここを攻めたようです。

大浜は境川の東側で、三河の地ですが、この頃、信長の父信秀は安城あたりまでを勢力下に置いていましたから、信長軍は大浜近くまで無事に進めたわけです。ただしこの大浜や西尾あたりは今川の勢力下だったようです。

初陣では特に大きな戦闘はなく、手柄も立ててはいないようですが、13歳の少年が軍を率いて40キロ以上の距離を進んだのですから、それだけでたいしたものでは。もちろんこの頃は平手政秀らの家老衆が信長を支えていました。

そこで、那古野城(名古屋城)を起点に高速道路を使わずに大浜までクルマを走らせてみると、信長の気分が味わえるでしょう。まず熱田神宮にお参りし、島田橋、徳重、豊明、知立、刈谷、高浜と通過していくのが当時の信長の進軍ルートに近いと思われます。

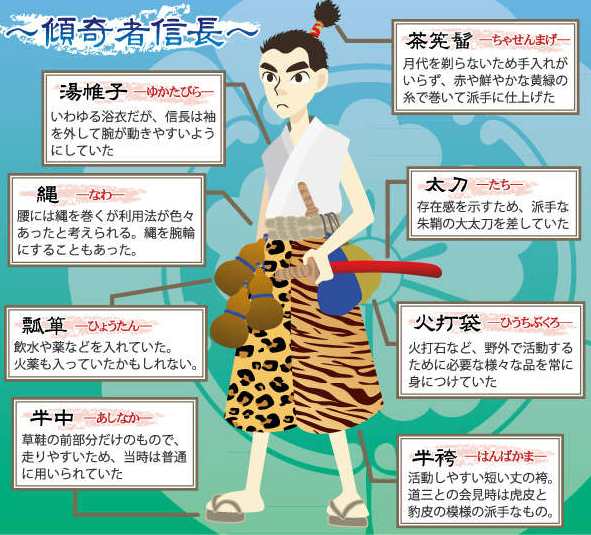

こうして真に大人の仲間入りをした信長ですが、このあともよく知られた奇抜な格好で日々を過ごします。私が書いた『信長公記で追う桶狭間への道』という本にこの頃の信長のイラストを載せましたので、ここでご紹介しておきます。

そんな信長が満17歳になった時、偉大な父信秀が病気で亡くなります(死亡時期は諸説あり)。当時の年齢としては17歳なら立派な大人ですが、父の葬儀にも信長は上記のイラストのような格好で現れ、かしこまって並ぶ家臣や、折り目正しい服装をした弟たちの前で、抹香をくわっとつかんで仏前に投げかけ帰ってしまいました。その場の人々は「あれが例の大うつけよ」とあきれたようです。

この有名なエピソードの場所は万松寺(中区大須3-29-12)というお寺です。現在は大須商店街の中にありますが、ここへは1610年の清洲越しに伴って中区丸の内二丁目あたりから移転しました。それ以前、信長の時代の万松寺はお城のそばにあり、外堀通りのあたりから桜通りの南あたりまでの広大な境内でした。その境内の南端にあったのが現在も桜通沿いにある桜天神社(中区錦2-4-6)ですから、そこまで行くと当時の万松寺の広さがわかるでしょう。

名古屋大須の万松寺は信秀が自ら菩提寺として開いた寺で1540年の建立。万松寺には信秀の供養塔があります。またうつけ姿の信長が出てくる見事な「からくり」もあるのでぜひ見ておきたいところ。

万松寺には、人質になっていた時代の幼い徳川家康が預けられていたという逸話も残っています。また桜天神社の方は、やはり信秀が1538年に、当時は現在の丸の内にあった万松寺の鎮守として建立したもの。上野天満宮、山田天満宮とともに名古屋三大天満宮のひとつです。