2012年10月17日

今回は信長のお父さん、信秀のお城を紹介しましょう。信秀から与えられた那古野城で成長した吉法師(信長の幼名)は、1546年に満12歳で元服して、織田三郎信長と名乗ることになりました。元服式の場所は父信秀の古渡城です。

この古渡城が建っていたのは、名古屋市中区、真宗大谷派名古屋別院(東別院)のある場所です。東別院の敷地西南の角に城址碑が建っていますが、遺構は残念ながらありません。北側にある下茶屋公園は堀跡を利用したともいわれていますが、はっきりしません。それでも東別院自体がお城のようなので、雰囲気はあります。カーナビ検索は「東別院」で簡単に設定できるでしょう。

古渡城は二重の堀を持つ平城で、東西140m、南北100mという規模だったと伝わります。ここは津島に次いで織田家の新たな財源となった熱田湊にも近く、また笠寺や鳴海といった、三河に近い尾張エリアへ睨みを効かせるためにも良い場所だったようです(※鎌倉街道が通っていた)。

信長は信秀の後継者として期待されており、家臣を集めた古渡城での酒宴と祝儀は「ひとかたならぬもの」でした。ところが翌47年、古渡城は清須の織田家の軍勢に攻められます。そして三河情勢が緊張を高めた48年頃に信秀は、古渡城を廃城とし、さらに東に位置する末盛に城を作って移りました。

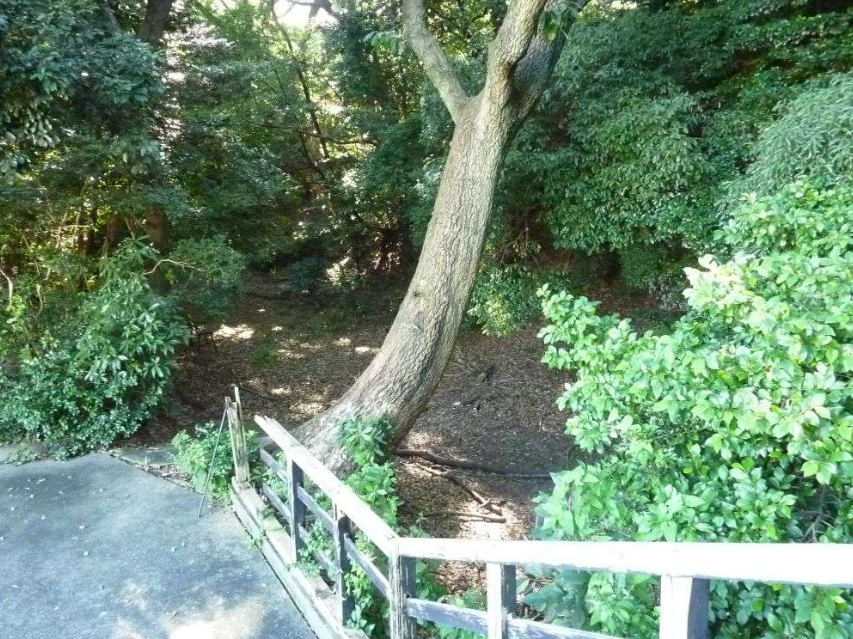

信秀が移った末盛城は名古屋市千種区城山町2-28、地下鉄覚王山駅近く、城山八幡宮のある場所です。東西45m、南北50mの本丸部分に八幡宮が建っており、空堀跡も残っていて、ここでは見事なまでに昔のままの縄張(基本設計)が分かります。昭和塾堂が建っているあたりは二の丸で、全体としては東西200m、南北160mの規模でした。平城ではなく標高43mの高台で、城としては理想的な立地です。(※末盛城は小牧・長久手の戦いのおり、改修が加えられたという説もある)

末盛城に入った信秀は、信長の同母弟の信勝(一般には信行の名で知られている)や信長の母でもある土田御前と同居しました。母からひき離された信長と違い、弟の信勝は父母の揃った家庭で育ったわけです。そして後にこの信勝は、信長に謀殺されることになるのです。

さて、その信勝に付けられた家老の一人が有名な柴田勝家でした。信長より8つほど年上(諸説あり)だった勝家は、下社城で生まれたとされています。名東区陸前町1310の明徳寺がその下社城址です。遺構は何もありませんが、高台の立地はなるほど城址だなと納得できるでしょう。柴田勝家も信勝の家老時代には信長に歯向かい、1556年には実際に合戦にも及んでいます。その合戦場所はまたいずれここで御紹介します。