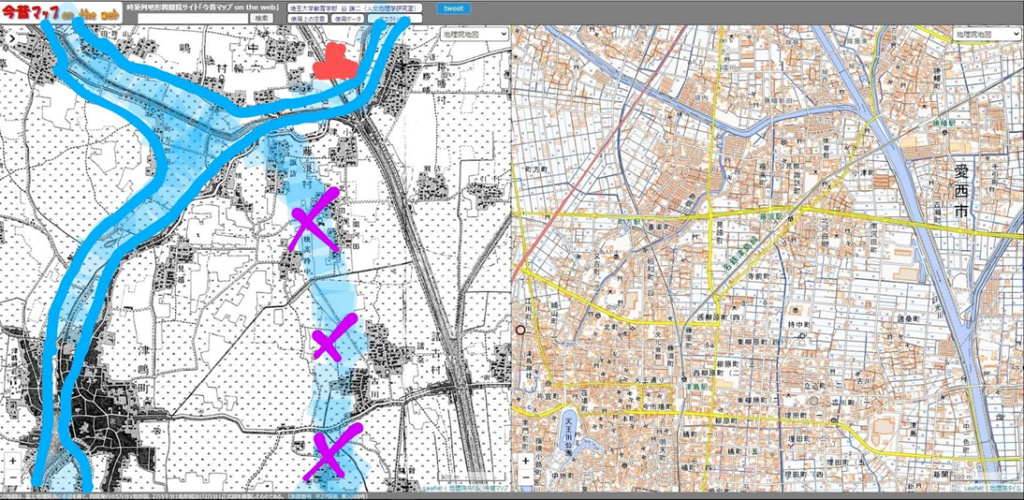

現在、勝幡にある大きな川は日光川ですが、これは1800年代はじめに開削されたもので、これによって勝幡城跡が破壊されたというのは有名な話です。それ以前の川の流れですが、1300年代までは三宅川は下の図のX印の流路のように南の諸桑(もろくわ)方面に流れていました。江戸時代にこのあたりの地中から古い大型の船が掘り出され、当時の人は「確かに昔は川が流れていたんだな」と納得したそうです。

三宅川は勝幡の上流に「屯倉(みやけ)」があったことから着いた名前で、海から昔の国府(国府宮)につながっていた重要な川でした。しかし1400年ごろに勝幡の小津地区あたりから西に大きな堤を堤を作って、三宅川の水を堰き止めて領内川へ流し込むという大工事が行われて、その結果、津島湊の水量が増し、湊の大繁栄につながったとされます。そしてその後100年ほど経って、織田弾正忠信貞が津島湊を支配し、その権益がやがて信長躍進の原資となったわけです。

故・横山住雄先生は「三宅川沿い(勝幡城北二キロ)の下三宅にある牛頭山長福寺(830年の創建とされ奈良時代から大きな寺があったとされる)にあった四つの神宮寺が津島神社へ移り、そこから津島神社が牛頭天王を打ち出したのではないか、そういう流れの中で信長の祖父の信貞が勝幡から近い本寺の長福寺をまず支配し、やがて津島へも影響力を及ぼしていったのではないか」とされます(下の写真は牛頭山長福寺)。

長福寺の北側に屯倉社という神社があり、ここは津島神社の元宮とされ、境内にはこのあたりでは産出されない大きな石(社殿の礎石?)がたくさんあります。長福寺はその神宮寺ということになります。廃れていた長福寺を復興させたのは、『旧平和町史』によれば平手政秀切腹後、この地へ移住した平手五郎右衛門政利とされます。子孫は姓を野口と変え、代々この地で名家として存続してきたとのこと。

『信長公記』では、五郎右衛門は信長と馬を巡って不和になり、それが平手政秀切腹の原因のように書かれていますが、平手政秀切腹の真相は「信長が和睦協定を破って今川と戦い続けようとしたことを諌めたためだ」と私は考えています。幕府命令を破って今川と戦おうとする「うつけ」の将来は、政秀には「滅亡」としか思えなかったのでしょう。

整理しますと、三宅川は1400年ころまで南に流れていたものが、今も残る兼平堤(上の写真)が作られて西に流され領内川につなげられてました。その後、1666年頃に勝幡橋から南が開削されてその流れはまた南へ向かい、海まで流れることになりました。1780年ごろには領内川が津島方面ではなく三宅川につなげられ、現在の流れとなりました。そして1818年までに現在の巨大な日光川が開削された、ということになります。

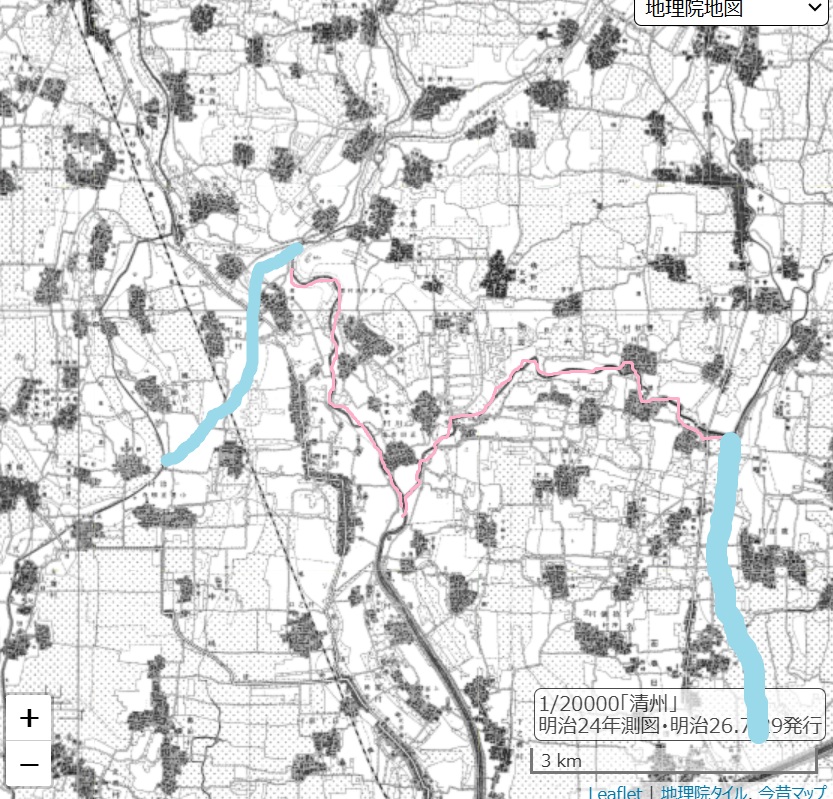

このころは尾張・三河には将軍領・公家領が多かったため、生産性を高めるためか、こうした川の流路変更は1400年ころ(三代義満の時代)にあちこちで行われていたようです。尾張では幅下川が徳重で西へ大きく向きへ変えられ五条川につなげられたほか、近年では青木川も三井で南へ流れを変えられ、下津の南で五条川とつなげられたのではと考えられています(下の地図で青が旧河川の流れで、ピンクが新たな流れ)。また武衛堤という長い堤が作られ、現在はなくなってしまっているものの、これの跡が今でも北名古屋市と小牧市の境界となっています。こうした大規模な土木工事がこの時代に行われており、それが信長の財力につながっているというのがおもしろいところです。