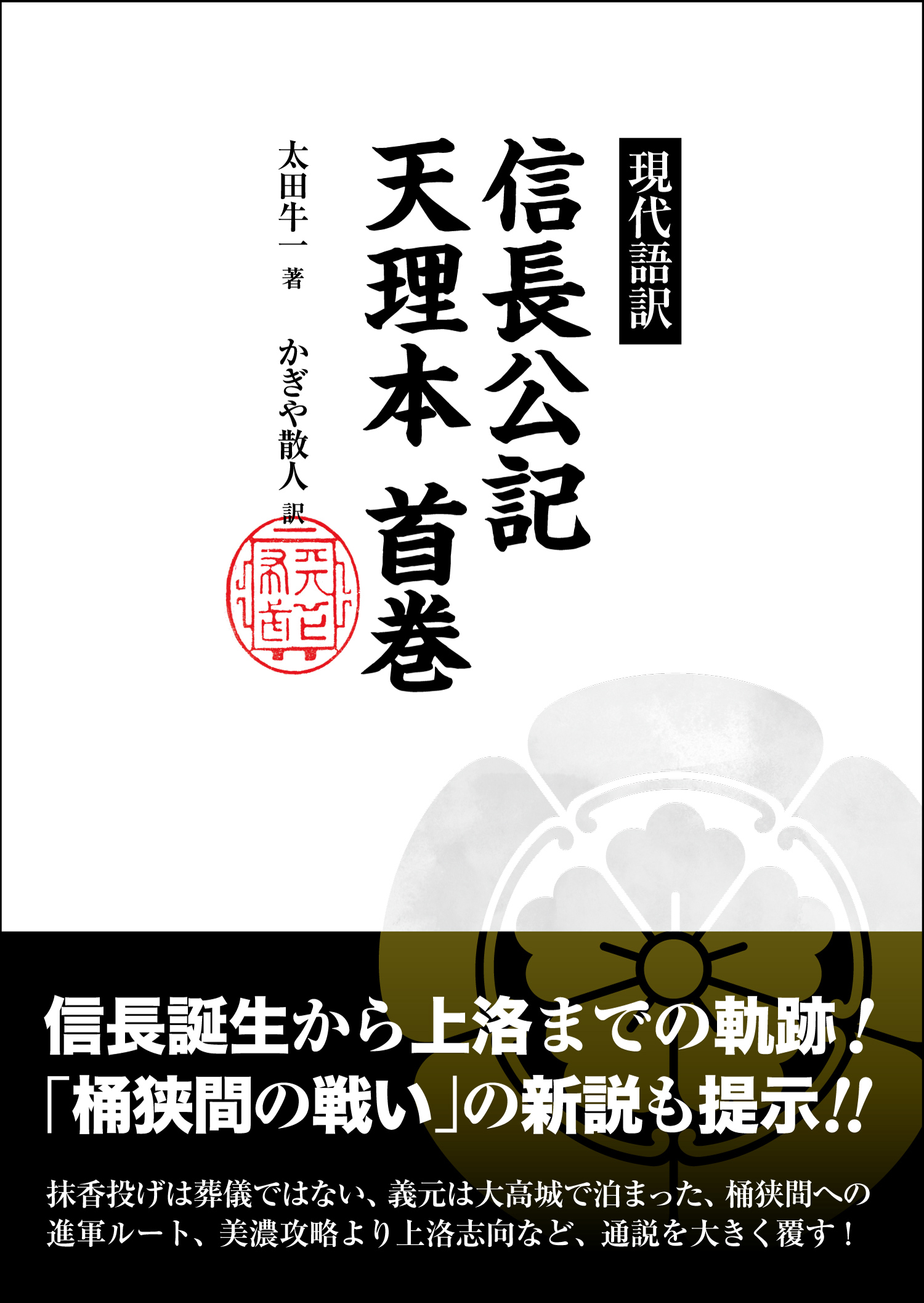

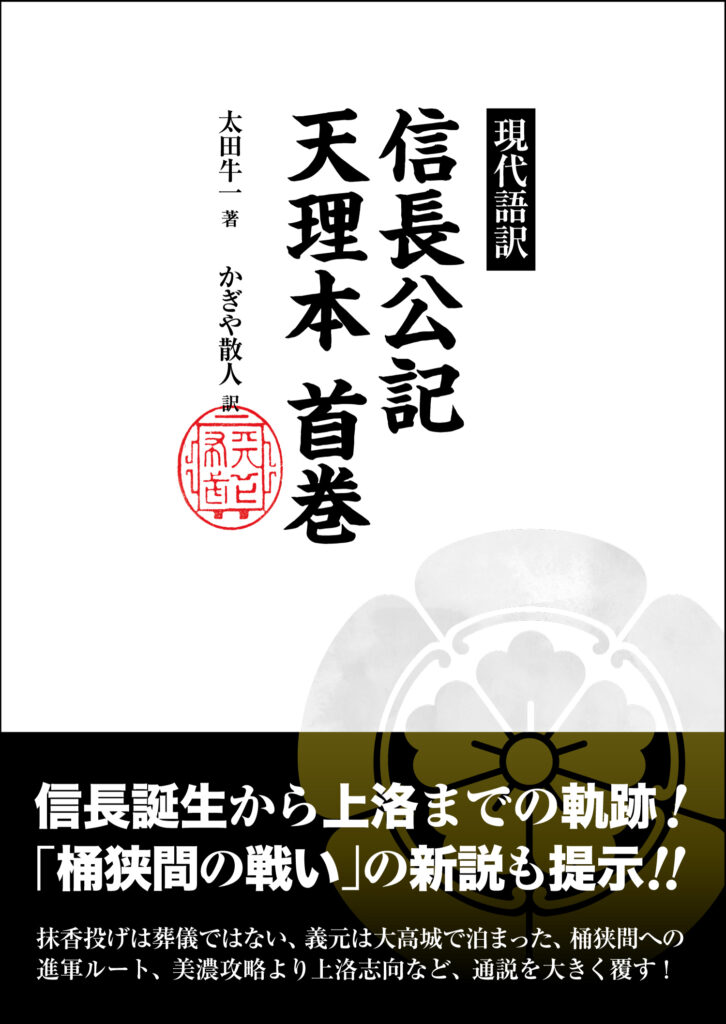

鳴海の中日文化センターでの2025年度前期講座では、『愛知県史資料編14』に掲載されている陽明本と天理本の『信長公記』首巻読み比べをベース史料として、『信長公記』首巻を今一度考え直すことをしています。首巻を最初から読んでいくと太田牛一はけっこう恣意的にこれを書いているなあ、というのがわかってきますね。

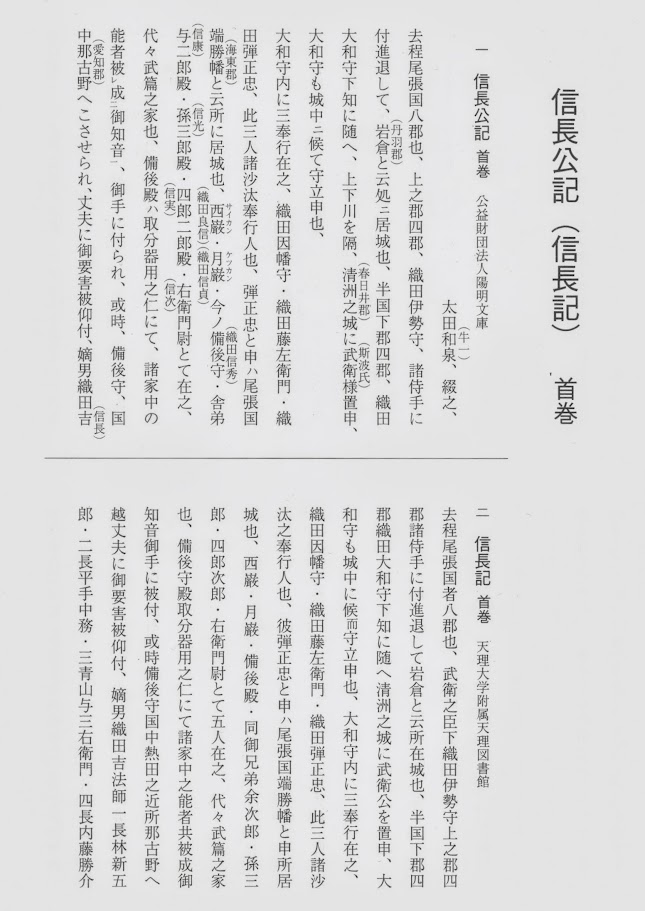

天理本では最初に「去程尾張国者八郡也」とあって昔の尾張国というのは八郡だったと書かれていますが、まずここからよくわからない。「去程」を「昔の」とするか、「さて」くらいに軽く読むかはさておいて(笑)おくとしても、信長登場以前の尾張国は八郡だったとしていますが、まずこれが正しくないのでは?

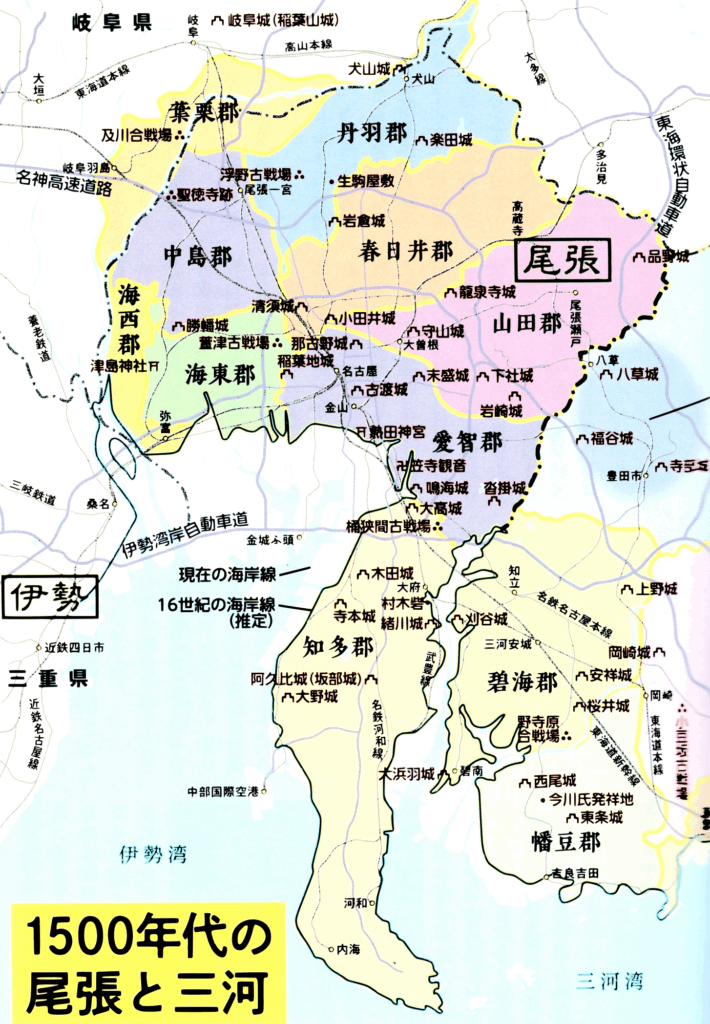

そのころの尾張は、丹羽郡・葉栗郡・中島郡・春日井郡・海西郡・海東郡・愛知郡・山田郡・知多郡と九郡だったはずです。

『愛知県史通史編2』によれば、知多郡は応仁・文明の乱(1477年終了)まで一色氏が、海東郡は1432年まで中条氏が治めており、海西郡は領主不明となっていて、1400年に斯波氏が守護に命じられてからからも、尾張は斯波氏がすべてを支配したというわけではなかったようです。ただし、尾張という国が九郡であったのは間違いないでしょう。

あまり知られていない山田郡というのは、庄内川で春日井郡と隔てられた名古屋市北区の一部から現在の名古屋市守山区・名東区・尾張旭市・長久手市・日進市・瀬戸市と扇状に広がっていく、境川西側の広いエリアを指します。この山田郡は天文17年(1548年)まで史料的な存在が確認できるものの、信長が尾張を治め初めるころに消滅して、愛知郡と春日井郡に吸収されてました。これには信長の関与が感じられますが、明確な史料はないようです。

信長が生まれた1534年以前には、まだ山田郡はあり、そうすると尾張は九郡です。知多郡からは一色氏がいなくなっていますが、斯波氏が支配しているともいえない感じなので、知多郡を省けば八郡になりますが…。同様に支配者不明の海西郡を数えないとするなら七郡となってしまいます。首巻にいきなり「尾張は八郡」と言われてもなあ、と思ってしますね。

という疑問を抱きながら次を読むと「武衛之臣下織田伊勢守、上之郡四郡諸侍手に付進退して、岩倉と云所在城也、半国、下郡四郡、織田大和守下知に随へ、清洲之城に武衛公を置申、大和守も城中に候而守立申也、」とあり、武衛=斯波氏の臣下である織田伊勢守家(一般に守護代とされている)が上之郡四郡、織田大和守家(同)が下四郡を支配していた、とこの部分はこれまで解釈されてきました。「諸侍手に付進退して」を「多くの国人衆を味方にして、自由に支配(進退)して」と読んだからでしょう。

一般に上四郡は丹羽郡・葉栗郡・中島郡・春日井郡とされ、まあここはいいとして下四郡はどうなるのでしょうか。海西郡・海東郡・愛知郡・山田郡・知多郡となると、五郡あって数が合いません。つまり著者太田牛一は、海西郡あるいは知多郡を数に入れていないと考えるしかありません。

さて、愛知郡は斯波氏ではなく那古野今川氏が支配していたという最近の研究があります。若手の研究者・氏戸佳香氏が二〇二五年に出した『那古野今川氏の興亡』という書籍で研究成果を発表しており、愛知郡は那古野今川氏の領地であり、守護斯波氏の力の及ばない地域であったとしています。そして尾張国愛知郡の国人衆は斯波氏ではなく、那古野今川氏の家臣となっていたとしています。『愛知県史通史編3』でも南北朝時代から愛知郡の那古野には幕府奉公衆(将軍直属の家臣)であった那古野今川氏がいたとされます。

こうなると太田牛一は愛知郡を数えずに、下四郡は海西郡・海東郡・山田郡・知多郡の四郡としているのかもしれません。そうならそうと書いてくれても良さそうなものですが、太田牛一は首巻では那古野今川氏の存在に全くふれません。どういう意図があってそんなことをしているのか、を今後もっと考えていかなければならないと思います。

さて信長の家である織田弾正忠家の直轄領はどこかについて『愛知県史通史編3』では、愛知県一宮市にある妙興寺領を横領していることから中島郡南部に多くあったとしています。中島郡といえば首巻によれば織田伊勢守の支配地のはずです。また拠点は海東郡の勝幡(愛西市勝幡町と稲沢市平和町にまたがる場所)で、海西郡といわれる津島(津島市)も支配していた事実もあります。三郡に渡るエリアですから、織田大和守が下四郡を支配していたと単純に考えられません。「下知に従え」を支配していたとすることがそもそも誤りで、守護からの知らせを出す担当者だったくらいに考えたほうがいいのかもしれません。

それから大和守は清洲の城に斯波氏を置いていたとされますが、そもそも清洲は春日井郡にあり、下四郡ではありません。織田大和守は上四郡の春日井郡に居ながら下四郡を支配していたということでしょうか。

というわけで、『信長公記』首巻はその1行目からいきなり、よく考えるとわからないことが書かれており、信頼に足りるかというと、かなり疑問が残る本であるなと最近は考えています。つまり太田牛一がなぜこういうふうに書いたのか、何に忖度して書いたのかを追求してみたいと思ってしまうわけですね。鳴海中日文化センターの25年度の私の講座では、そのあたりを受講されている方たちと議論しながら考えています。また土地勘を得てより深く考えてみようとあちこちの現地へも実際に出かけています。10月からの後期講座の募集は9月になったら始まりますので、ご興味あればぜひご参加ください。講座は毎月第一土曜日の15時30分から、教室は名鉄鳴海駅前(名古屋駅から20分弱)です。以下のリンクをご参照ください。