2013年4月21日

今回もいただいたコメントにお答えしたいと思います。

コメント:信長はうつけものと言われていますが、実際には本当は賢い人で人を欺くための演技だったと歴史の本などに書いてあります。本当はどうなのでしょうか?またどんな顔で背格好はどうなのか知りたいです。

お答え:信長が当時「おおうつけ」と言われていたことは信長公記に書かれており、事実のようです。なぜそうだったかは、当時の信長の立場を考えてみるといいでしょう。そのためには信長の父、織田信秀の功績をまず知っておきたいところです。というのも実はこの信秀という人、信長より優秀だった、と考えていいかもしれません。

なぜなら信長は尾張統一すら7年ほどかかっていますが、信秀は30歳のころに事実上尾張のトップの立場に立ち、尾張国中の武士を動員して三河や美濃を攻め、その結果、三河では安祥城(安城市)を、美濃では大柿城(大垣市)を手中に収め、尾張にとどまらず、美濃や三河の一部までを領地化していたのです(現在では、軍を進めたことは確かだが領地にしたとは考えられていない)。

知多半島緒川(東浦町)の水野信元も三河の松平との関係を絶って信秀につきましたから、後に信長が苦労する尾張統一から美濃侵攻までを早々と成し遂げていたのでした(信秀は尾張を代表して戦ったが、トップに立っていたわけではないと現在はみなされている)。

今川義元は、1542年(信長は満8歳の時)に三河へ攻め寄せ、信秀の尾張勢と岡崎の小豆坂(岡崎市羽根町小豆坂)で一戦に及びました。この合戦では信秀側が優勢。義元を退けています。この頃が信秀の権力の絶頂期でした(現在ではこの小豆坂合戦に関して、無かったのではないかと言う意見も強い)。

しかしこれだけの実力がありながら、尾張守護代付き三奉行(現在では守護代の奉行についても見直されつつある)の一人という低い立場は変わってはいないようで、このため信長も後になって苦労することになります。

地位は低くとも軍事的にカリスマ性があり、津島と熱田という大きな貿易都市を傘下に収めて経済力を持っていた信秀は、実質的に尾張の実力者でしたが、美濃攻めに失敗して大敗(47年)し、第二次小豆坂合戦に敗れ(48年)、犬山勢の反乱、安祥城を奪われるなど、カリスマ性が落ちている中で、体調を崩したようで、はっきりしたことはわかっていないのですが1552年(諸説があるが51年ではないか)に死亡したようです。

この信秀を継ぐ立場だったのが信長です。信秀を見て育った信長は優秀な父親に対する反発もあったでしょう。また守護のようにはっきりとした地位の家でないことも悟り、小さい頃からどうしたらいいかを考えていたことでしょう。

その結果がうつけファッション(父親や世間のような真面目な風潮に対する反発)で、自分の親衛隊(父の家来でなく自分の家来)を集めて尾張中をほっつき歩いたライフスタイルとなったと思います。それを人が見ると、おおうつけに映ったのでしょう。

袖を切ったおかしな服装はより行動しやすいための工夫の結果(さらに独自のファッションセンスも入ってました)でしょうし、あちこちほっつき歩いたことや、仲間内でつるんで馴れ馴れしい態度で町を練り歩いたことなども、自らの手足となる親衛隊を育成するための手法だったように思います。

家中の人間といえどもいつ敵になるかわからない中、自らの力を強め、存在感を高めるための作戦が「うつけのふり」だったのでしょう。そうしながら信長は弓、鉄砲、兵法を先生をつけてきちんと学んでもいます(現在では、停戦協定を破って戦いを始めたためにうつけと呼ばれたと考えられるようになっている)。

これらを考えると、演技というより、圧倒的に頭がよく秀でていたがゆえ、まわりからは変わりもの、うつけものに見えたとも考えられるのではないでしょうか。天才は皆そうですよね。

当時布教のため日本を訪れていたポルトガル出身のキリスト教カソリック宣教師ルイス・フロイスは、初めて信長(35歳)に会った時の印象を記録に残しています。それによると「中くらいの背丈、華奢な体格」だったそうです。

別の記載では背が高いともフロイスは書いていますので、日本人としては平均以上の背丈で、少なくとも秀吉のようなチビではなかったことは間違いないですね。

また顔については、版権もあるのでここでは掲載出来ませんが、インターネットで検索すると肖像画がたくさん見つかりますよ。三男信雄が信長の死後すぐに西洋人の画家に書かせたという、日本画とは異なった、リアルで写真のような肖像画も伝わっています。

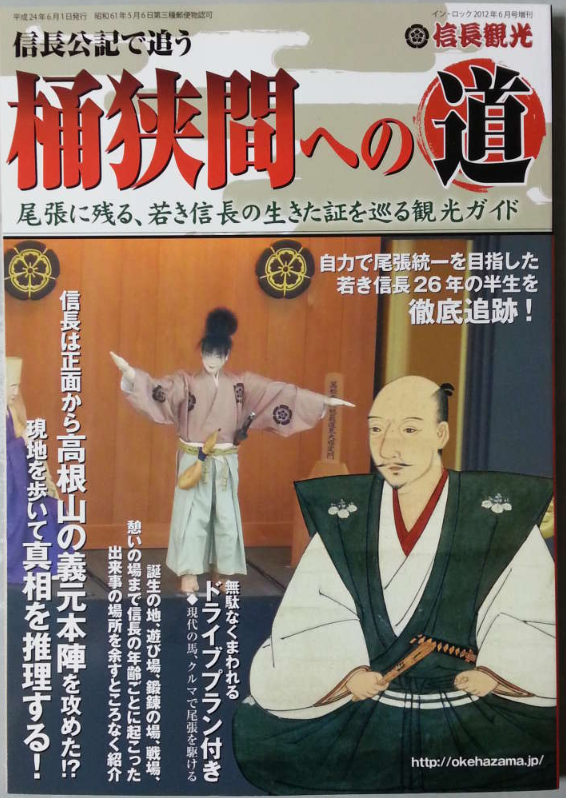

学校の教科書にも乗っている狩野宗秀が書いた肖像画は、死後そう遠くないときに書かれたものとされています。私の著書の表紙にも使っているので、その写真を掲載しておきます。