2013年1月22日

今回はまたまた1555年(弘治元年)、信長満21歳のお話です。この前年、叔父の信光が謀略でもって清須城を乗っ取ってくれたのが4月のことでした。その結果、信長が尾張の首都ともいえる清須の城へ入り、信光は信長のいた那古野城へ、信光の守山城へは信光の弟の信次という人が入ることになりました。

守山城主に信長の叔父でもある信次が入ったあとのこと、6月26日に信次以下守山城の若侍一行が北へ3キロほどの、庄内川・松川の渡あたりで魚を捕まえていたところ、たまたま一騎駆けで通りかかった若者を「城主の前で止まらぬのは無礼だ」と州賀才蔵という侍が矢で射殺してしまいました。

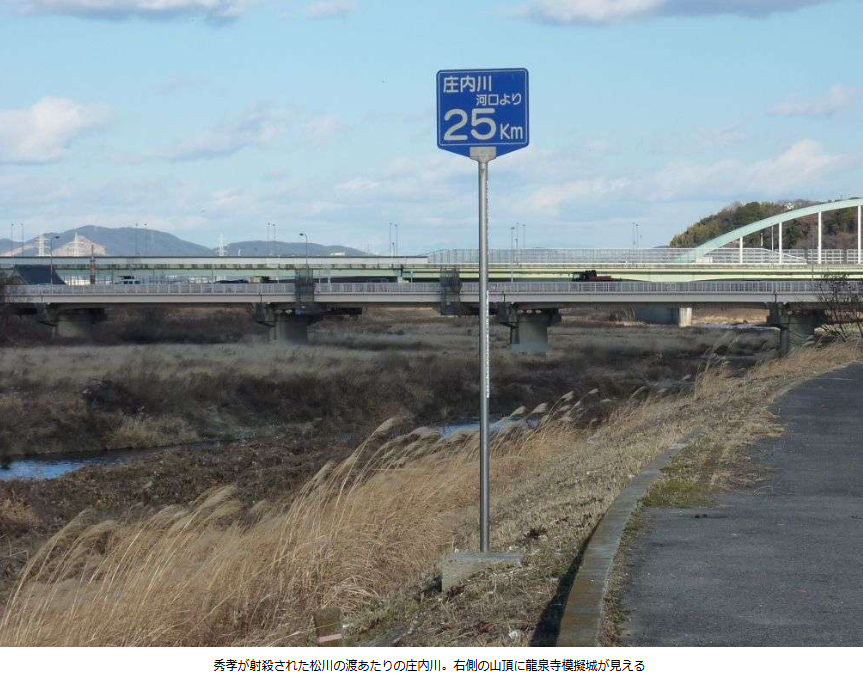

馬から落ちた若武者を確認すると、なんと信長の弟の一人である「美少年」秀孝だったのです。驚いた信次は信長の報復を恐れて、いきなりその場から一人遁走してしまいました。この松川の渡というのは守山区と春日井市にかかる松川戸橋のあたりで、東側の山を見上げると尾張四観音の一つ龍泉寺が見えます。今も広い河原があり、往時を偲ばせる場所です。

秀孝殺害を聞いてすぐさま行動に移したのは信長のすぐ下の弟信勝(この人は信行という名が知られていますが、それは誤りで信勝と言う名であったとされています)の方で、居城であった末盛城から軍勢を出して、守山城下を焼き払ってしまいました。

これに対し信長の方は手勢も連れずにただ一人、清須から自慢の馬で走りに走って守山城下の矢田川まで来ました。そして言うには「俺や信勝の弟ともあろーもんがよう、伴も連れんと馬一騎で走っとるでいかんのだわ。たとえ生きとったとしてもあんなもんは許したらんがや」(信長は当然名古屋弁だったはずです)。まあ、そういう信長自身も一騎駆けして来ているのですがw。

その後守山城には角田新五ら信次の家来の多くが立てこもったので、信勝家臣の柴田権六(勝家)らが矢田川の反対側の木が崎(現在木が崎公園があります)などに陣を置いて、守山城を包囲しました。守山城跡(現在は名古屋市守山区市場4-45の宝勝寺)に行くと、矢田川越しに木が崎公園が見えますが、あのあたりの若き柴田勝家と向き合っていたのだなあと思うと、ちょっとワクワクしますよ。

信長の腹違いの兄弟でなかなか有能な信時(秀俊とも)という人がおりましたが、翌年になってこの人を守山城主にするということで、立てこもり組が納得したため、ひとまず守山城は平穏を取り戻しました。

しかし翌1556年になると、この信時が坂井孫平次という若者を若衆(男色の相手)にして取り立てたことをきっかけに、角田新五らが妬んで謀反を起こし、結局信時も腹を切らされてしまいました。このように守山城は、いろいろなことが起きた城なのです。城の痕跡も見事に残っていますので、ぜひ一度行ってみてください。北側の竹藪が堀跡が残っています。