2023年3月24日

前回ご紹介したとおり、名古屋市緑区大高町にある「大高城」は、私がNHKの「歴史探偵」に出演した時、「ここは信長が今川義元をおびき寄せるためのエサ」と解説した城です。信長がこの城を砦で囲んだため、その封鎖を解こうと義元が出陣してきて桶狭間で討ち取られた、つまりは信長が仕掛けたもの、というのが私の桶狭間の戦いの見立てですが、そういうとても重要な城です。ここ、名古屋市内の市街地にありながら、手つかずのまま、今に残っている貴重な城址ですが、これまであまり調査されていませんでした。

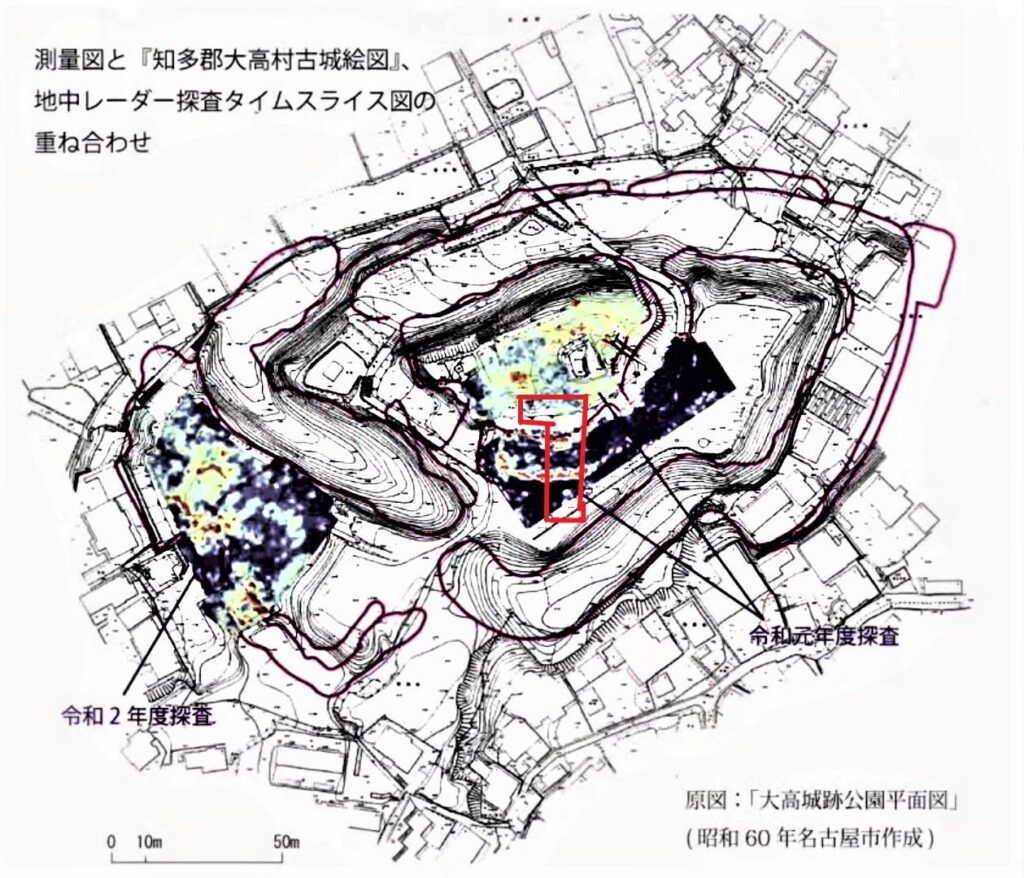

そこで令和元年度から名古屋市教育委員会文化財保護室による調査がやっと始まり、最初の2年間は、地中レーダー調査で埋められた堀跡などを確認し、その後の2年は発掘調査が行われてきました。そして、2023年2月18日にその発掘現場が公開され(令和4年度発掘調査現地説明会)、その成果が発表されたのでした。これに行ってみて、信長時代のことが少し見えてきましたので、名古屋市の発表に私見を交えてご報告しておきます。

まず大高城の歴史ですが、これは名古屋市の資料にあった略年表からご紹介します。

16世紀初頭 この頃までには築城か

永正6(1509)年 花井備中守在城

天文・弘治頃(1532-58) 水野忠氏 大膳が城主となる

永禄2(1559)年 鳴海城主山口左馬助教継が攻略

永禄3(1560)年 桶狭間の戦い こののち廃城になったとされる(年代不明)

元和2(1616)年 尾張藩家老志水氏が屋敷を構える

名古屋市では資料にこう載せていますが、山口左馬助教継が調略でこの城を奪ったのは、1558年のことだと私は考えています。1557年の一時的な織田・今川の停戦が、翌年には破れ、その中での動きだったのではないでしょうか。このころの情勢は、拙著『若き信長の知られざる半生』でも書いた通り、信長が今川方を押し返していました。そんな中で、今川方にとっての尾張国内の橋頭堡(前線基地)となったこの城は、重要な戦略拠点となりました。

ところで、1500年代初めにいた花井備中守というのは、1300年代後半に尾張の守護であった美濃源氏土岐氏の配下(守護代とも)の一族で、1500年代に水野氏に大高城を追われてからは、現在の東海市あたりを本拠にしており、今川勢が知多半島緒川に村木砦を構築した時(1553年)、それに呼応して信長に敵対したのが寺本城・藪城の花井氏でした。信長方の水野氏に取られた大高界隈を奪還できるかも、と考えたのでしょう。

さて桶狭間の戦い(1560年)で義元が討ち取られた後、大高城に取り残された松平元康(のちの徳川家康)はここをどうやって脱出したか、陸路ならどこを通ったのか、あるいは水路なのか、などと想像するととても面白いのですが、いずれにしても今川勢が大高城を去ってからは、廃城となったとされます。そうすると、現在残っている遺構は桶狭間当時のものという可能性が高いのですが、一説には「小牧・長久手の戦い」のころ、徳川方が大改修を加えたという話もあり、現在残る巨大な堀などがいつの時代のものなのか、まだ検討する必要がありそうです。

なお、桶狭間の戦いから50年ほど経ってから尾張藩家老志水氏が自らの屋敷地としていますが、屋敷を建てたのは、現在三の丸と呼ばれている西側の敷地で、本丸と呼ばれているあたりは、その頃も手つかずだったようです。思うに、家康にとっては桶狭間の戦いの前に兵糧入れをして、その後、無事に独立を果たすという重要な場所のはずですが、家康がここを保護していないのはちょっと不審です。小牧・長久手の戦いで使った小牧山城は聖地のような扱いで、立ち入り禁止となっているのですが、大高が何ら手つかずなのは、なにか理由があるのでしょうか。

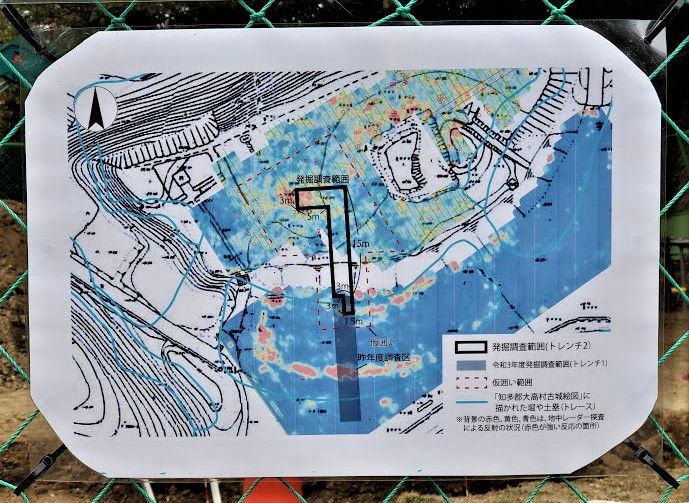

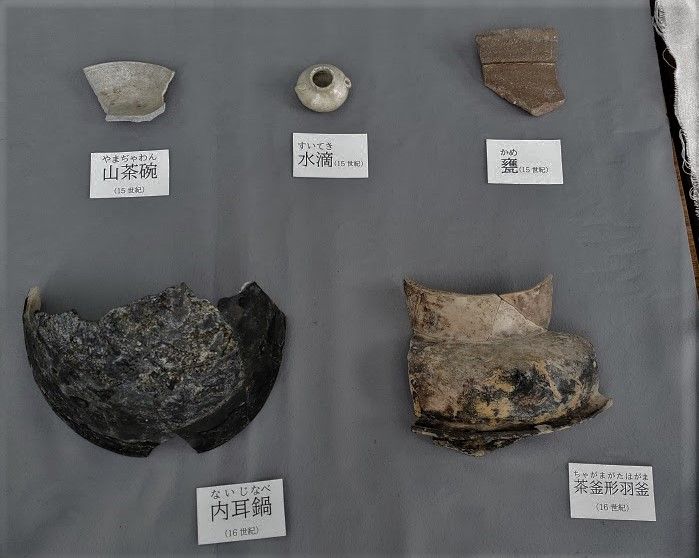

さて、そうした疑問に迫るべく行われた昨年に続いての発掘調査ですが、まず、昨年の2022年12月17日にあった令和3年度発掘調査(昨年度分)の成果報告をまとめておきます。2年間の地中レーダー探査によって、「知多郡大高村古城絵図」という古い図に書かれていた、本丸南側にあった堀(現在は埋まっていてわからない)が実際に存在しているとわかりました。そこで、そのあたり約54平米を発掘したわけですが、確かに堀があり、幅15m以上、その深さは4mを超えていました。そのうち3mほどは、戦国期に二度にわたって、埋まった痕跡がありました。その埋め土からは1400年代後半から1500年代半ばの古瀬戸の陶器などが大量に見つかっています。また、文字を書くための墨をする硯や、煮炊きするための羽釜、天目茶碗なども見つかっています。つまり生活の痕跡が出てきました。

ただ、ここでちょっと不審に思うのは、他の堀は残っているのになぜこの堀だけが埋まっているかということ。しかも戦国時代、もしかすると桶狭間の戦いあとに埋まったということになると、なぜここだけが埋められたのか、あるいは本当に堀だったのかという疑問がわいてきます。

そこで、今回の発掘調査ですが、昨年の第一次調査では薬研堀(急傾斜の堀)と箱堀(四角く緩やかな堀)が組み合わされたような形状と思われた堀がちょっと違うのでは、と考えられるようになりました。何より、4mほどの深い堀が戦国時代に二度に分けてそのうちの3mほどが埋められたのはいったいなぜか。その土はおそらく本丸部分の土で、残りの1mは土が足りなかったのか、くぼんだまま近世から近代まで残り、最終的には現代になって公園に造成されるときに全部埋められて水平になったわけです。

また、本丸部分も発掘調査され、少し掘ると硬い整地面が現れ、さらに掘ると1300年代後半から1400年代初めの山茶碗や弥生時代の土器などが出てきました。つまり本丸部分は1400年代の初め以降に整地されて何かが建っていたのでしょう。礎石らしい石も見つかりましたが、本当に礎石なのかは不明とのこと。この本丸部分を削って堀を埋めたようですが、誰が何のためにしたのでしょう。桶狭間の合戦のあと、家康が本丸の建物を壊して、さらにその跡地の土で堀を埋めたのでしょうか。だとしたら、なぜそんなことをするのでしょう。

ということで、掘ってみたら結局謎が深まるばかり、ということになっています。少なくとも、桶狭間のころまで人の生活の営みがあり、その後は堀を埋めることが行われたことはわかりました。小牧山城は発掘10年で歴史をひっくり返しましたが、大高城はさてどうなるでしょうか。今後の調査に期待したいと思います。それにしても、大きな会計予算を持つ名古屋市ですから、もう少し大きな予算をつけて大規模に調査できないものでしょうか。こうしたことに、名古屋市はなぜか消極的なのがとても残念です。