※この記事を書いた当時はまだ新説に至っておらず、現在の見解とは異なっている部分があることをご了承ください。

2013年10月2日

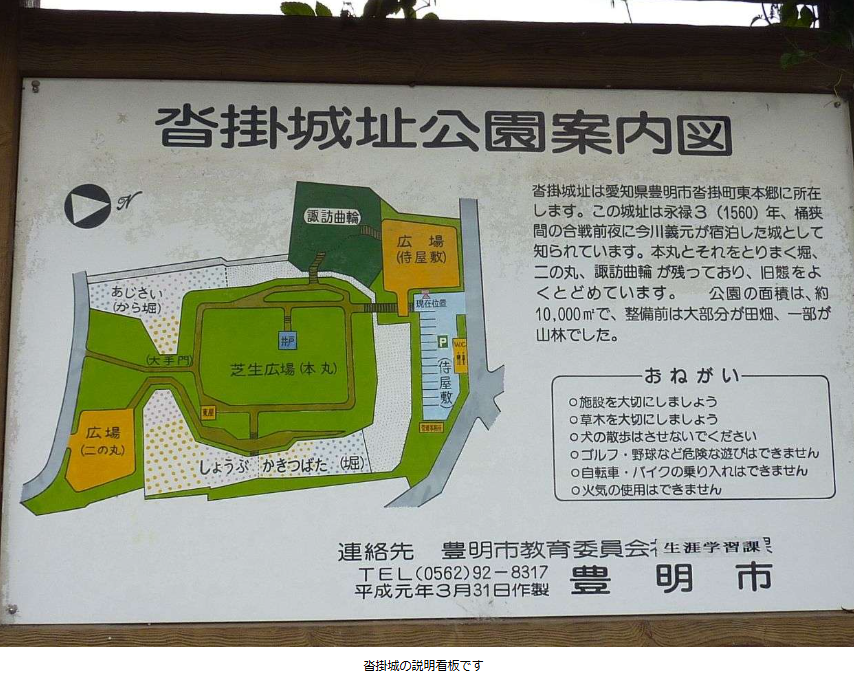

今から450年ほど前、1560年(永禄3年)旧暦5月17日に、今川義元は尾張領内である沓掛城に入りました。上洛ではなく信長の砦に囲まれた鳴海城、そして伊勢湾(あゆち潟)への出口でもあり義元にとって重要な戦略拠点大高城の救援のためと思われます。

義元は長い間、軍師で僧の太原崇孚雪斎に尾張・三河方面に関して任せてきたのですが、このあたりの情勢をよく知る雪斎は、すでに5年前に世を去っており、そのこともあって義元自らが大軍を率いて、まさに必勝の構えで出てきたものと思われます。

さてこのとき信長はその居城、清須城に居ました。鳴海城からは直線で18kmの距離があります。ちょっと話がずれますが、この信長時代の清須城に関して、今年1月、奈良大学の千田嘉博先生が岩波新書から「信長の城」という本を出され、そこで新説を発表されています。

それによれば清須城は五条川の西にあり、その南に南矢倉、北に北矢倉という大型の建物(この時代まだ天守はありません)が並び、川を隔てて東に守護代の大型館が並んでいたとのこと。近年の発掘調査や信長公記からの考察のようです。これまでは全くわからないとされていただけに、大胆な説です。

またこの本では、桶狭間の合戦にも言及していますが、それに関してはほぼ私と同じ考えのようです。この話はいずれこのあと、ご紹介していきたいと思います。

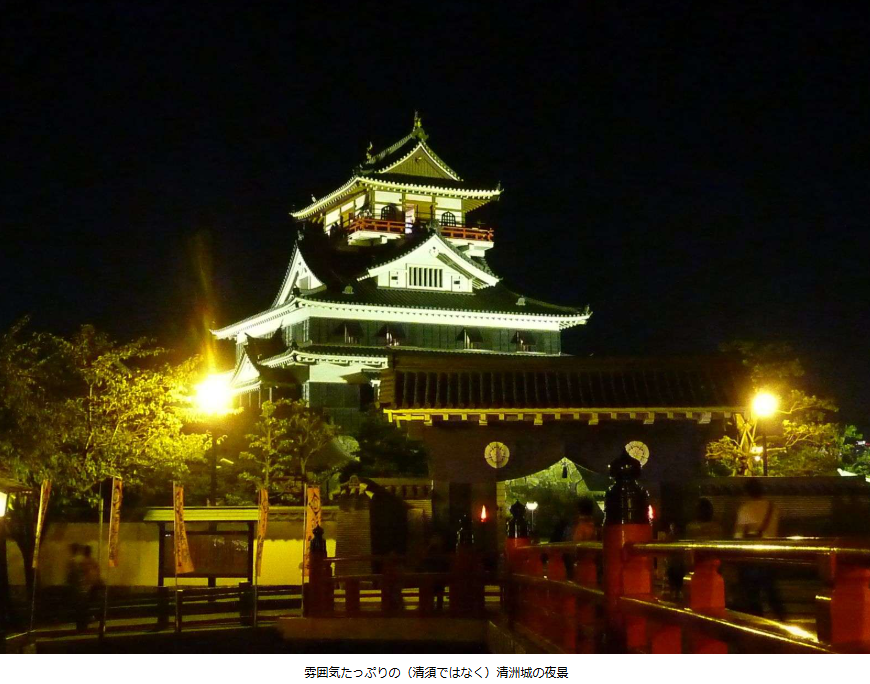

ところで清須城といえば信長死去後に行われた清須会議の場でもあります。清須会議の時代には織田信雄によって大幅に改修されていました。で、この清須会議ですが、三谷幸喜によって映画化されいよいよ11月9日から公開されます。

ということでいよいよブームとなりそうな清須城。現在は模擬城の「清洲城」が五条川の東に立っていますが、これは歴史的には正しくないものの、雰囲気と館内展示は素晴らしいので、一度ぜひお出かけください。女性信長の武将隊「桜華組」の雷舞(ライブ)もありますよ。

11月になったら映画の影響で混雑すると思うので、ゆっくり見るなら10月のうちです。13日の日曜には清洲城ふるさとまつりもあります。

さて信長公記が伝える合戦前の動きですが、17日に義元は沓掛へ参陣、18日夜に入って大高城へ兵糧を入れました。このことを指摘する人がなぜか少ないのですが、「十八日夜に入り、大高の城へ兵糧入れ」と書かれています。

この兵糧入れは誰が行ったのでしょうか。義元自らなのか、義元の手勢なのか、あるいはよく言われているように松平元康(若き徳川家康)なのか。何れにしてもこの時点で、最初の目的である大高城の救援は成功しているようです。大軍を前に、信長方の砦は手も足も出なかったのでしょうか。それとも信長から手を出すなと命じられていたのでしょうか。

また義元の大軍は潮の満ち引きを考えると、翌朝信長方の砦を攻撃してくることが必定となってきました。なぜ潮の満ち引きを考えるかというと、このころ下の道といって笠寺から遠浅になった干潟を通って鳴海方面に続く近道があったからです。

潮が満ちるとこの道が通れなくなるため、その時間帯に砦を攻めれば、信長からの援軍の到着が遅れるという寸法です。ということで緊張感みなぎる砦の守将佐久間大学と織田玄蕃からは、夕刻、清須の信長へこの旨が連絡されたのです。さて信長はどう動くか、続きは次回です。