2018年1月6日

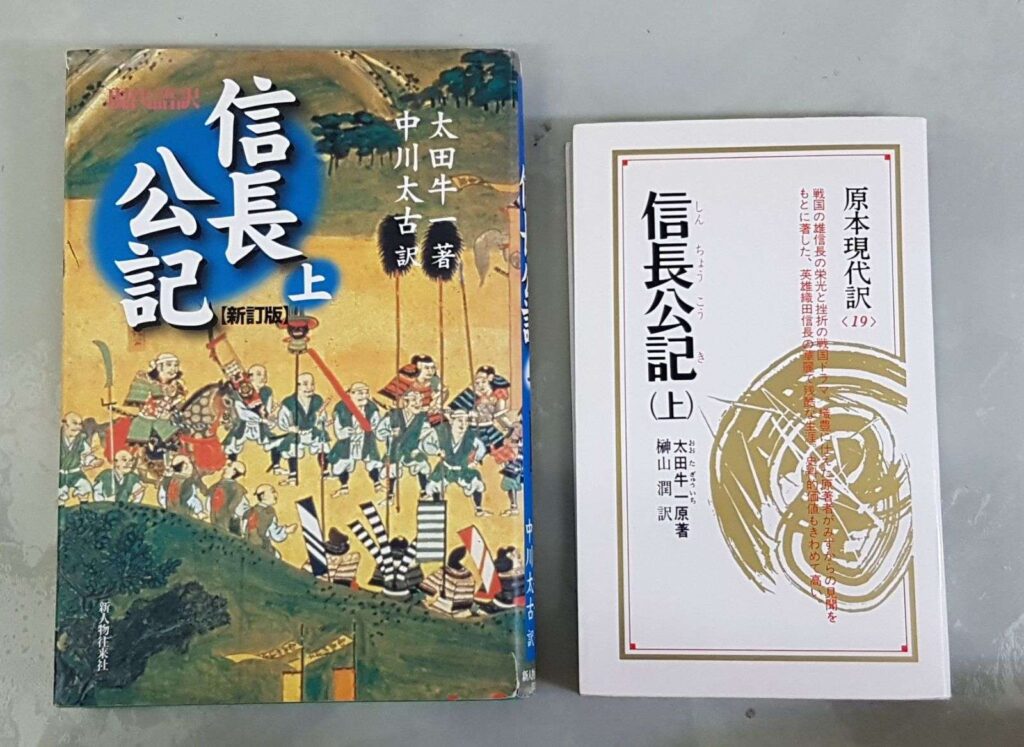

この連載のネタ本であり、信長のことを語る上では欠くべからざる史料が『信長公記』です。『信長公記』は信長の死後に信長の家臣が書き起こした信長の一代記で、これなくして信長は語れません。というか現在知られている信長の生涯やエピソードは、ほとんどがこの本をネタ元としているといっていいでしょう。著者の太田牛一は一般にはオオタギュウイチと読んでいますが、ギュウイチなのかウシカヅなのか、当時何と呼ばれていたかは不明です(現在ではウシカツ・ウシカヅではないかとされている)。通称は又助で大永7年(1527年)生まれ、信長より7歳年上とされています。自分でも書いていますが、現在の名古屋市北区味鋺(当時の山田郡安食村)の出身で、若い頃は北区成願寺町に今もある成願寺で修行していたとも言われます。信長には弓の腕を買われて士官し、弓衆の一人となっていますが、どうも最初は信長ではなく柴田勝家のもとにいたようで、勝家が中心となって清州城を攻めた中市場の戦いに足軽として参加しています。

そんな太田牛一が自らについて『信長公記』に書いているのは、東濃・堂洞合戦の折にうまく弓を射て信長から直接ほめられたという話で、この頃はまだ戦闘員として信長に仕えていたようですが、その後は官吏としての仕事が中心になりました。そして信長の死後は丹羽長秀の右筆になり、その後は豊臣秀吉・秀頼にも仕え、家康の時代になってからも文筆に励み、関ケ原合戦の10年後である慶長15年(1610年)84歳の頃まで、書いたものが残っています。

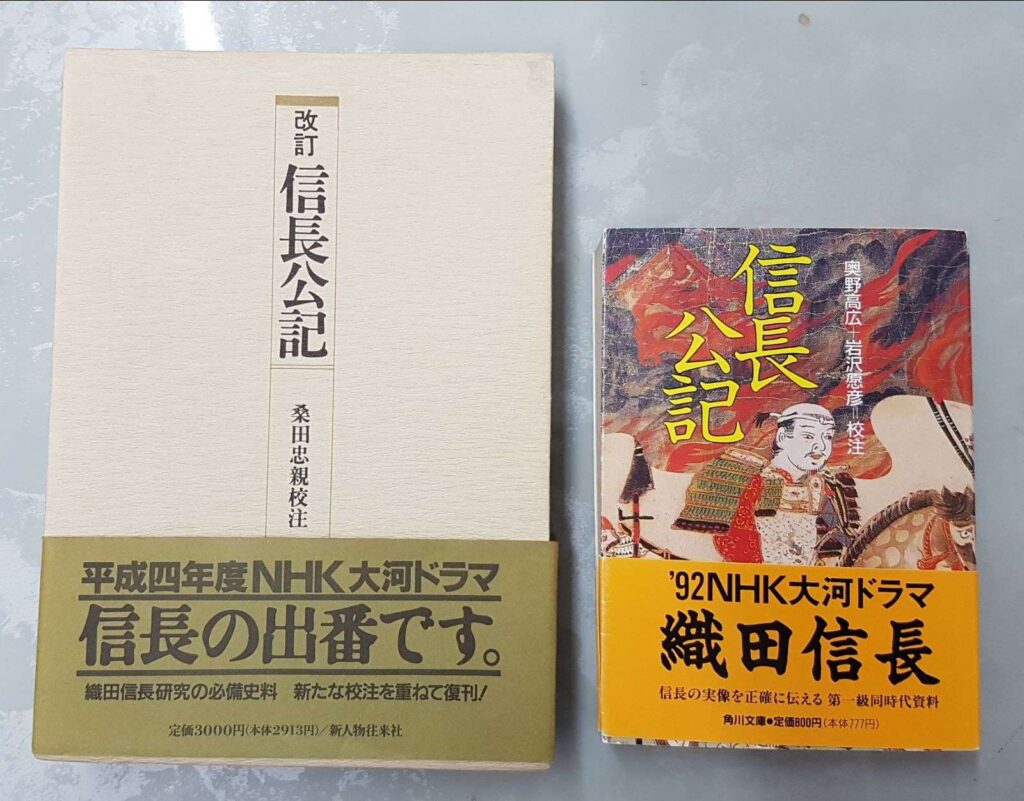

牛一は筆まめで、日々、とにかくたくさんのメモを残したようで、そのメモを整理して信長が上洛してからの15年の信長の記録を毎年一巻、全15巻の『信長記』として書き残しました。これが今『信長公記』とよばれるものです。この牛一の『信長記』は印刷出版されず、牛一自筆の本を、本人や人々が書き写すことで冊数が増えて広がっていきました。といっても手書きですからその数は知れていて、現存するものは数えるほどです。特に全巻がそろった自筆本はわずか二冊しかみつかっていません。

ここで疑問なのは『信長記』でなく『信長公記』と呼ぶのはなぜか、ということでしょう。牛一の『信長記』を読んだ小瀬甫庵という牛一より37歳年下の作家・ライターが、『信長記』というタイトルの本を江戸時代初期の元和8年(1622年)に活字で刊行し、これが商業出版物として大ヒット。江戸時代を通じて版を重ねました。甫庵の書いた『信長記』(『甫庵信長記』と呼ばれることが多い)は、牛一の信長記をベースに甫庵の主観や儒教思想を入れながら、面白おかしく書かれた小説的なもので、広く読まれました。現代においても司馬遼太郎の歴史小説(例えば「竜馬が行く」)を史実と思っている人が多いように、牛一の『信長記』でなく『甫庵信長記』が当時の人にとっては信長の史実になってしまいました。そして当時の人に限らず、明治以降も歴史家を含め多くの人が『甫庵信長記』で信長を語ってきました。

そういう『甫庵信長記』と混同しないよう、昨今では太田牛一のものを『信長公記』と呼ぶようになりました。牛一は信長公記の奥付で「正直に書いた」としており、彼の知り得たことだけではありますが、相当に正しいことが書かれているとして、信長の研究では一級資料に近いものとして扱われています。とはいえ、牛一は織田の家臣の中でそう上級の人ではありませんし、いわゆる右筆でもありませんでしたから、知りうる情報が完全であったわけではありません。また信長に都合の悪いことはほとんど書かれていません。さらに出版物として書かれたものではないので、決定版はなく、書かれた時期や、書くことを頼まれた人向けの仕様など、内容が若干異なる多くのバージョンが残っています。

例えば信長の乳兄弟といわれる池田恒興を祖とする「池田家」から先祖の活躍を知る資料として書いて欲しいと請われて、池田家向けの『信長公記』が書かれました。それには池田家にとってちょっと不都合な話は書かれていなかったりするわけです。また受け取った池田家では牛一自筆本をベースに書き写して複製本を作りますが、その時、書き写した人が間違えたり、意図的に書き換えたり、書き加えたりすることもありました。そうしたものが現代まで残ったりしていますので、これこそが決定版、という信長公記は存在していません。色々なバージョンがあり、それらの研究が進められています。

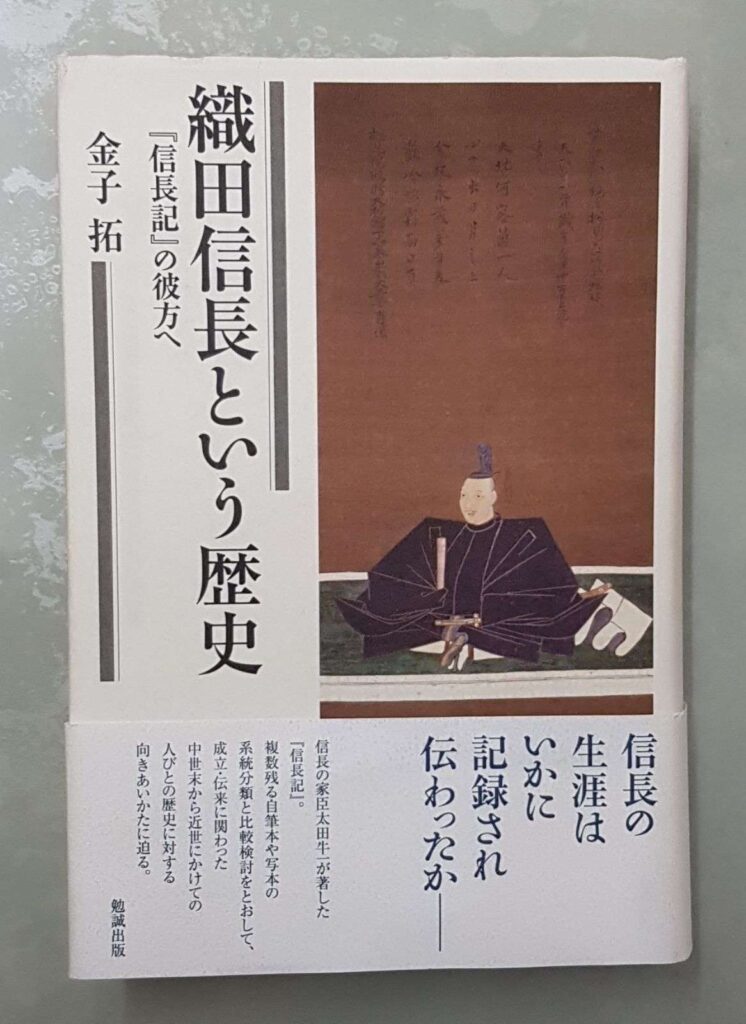

ということで、現在、存在が確認されている『信長公記』は東京大学史料編纂所の金子拓先生の著作によれば72ありますが、これは全巻揃っていないものや、かつてあったが今は所在不明となってしまっているものも入れての数字です。この信長公記のバリエーションに関する話だけで本が一冊書けるくらいですから、ここではこれ以上詳しくは書きませんが、信長公記がどういうものかはまずわかっていただけたかと思います。ということでこのお話は、次回に続きます。