※この記事を書いた当時はまだ新説に至っておらず、現在の見解とは異なっている部分があることをご了承ください。

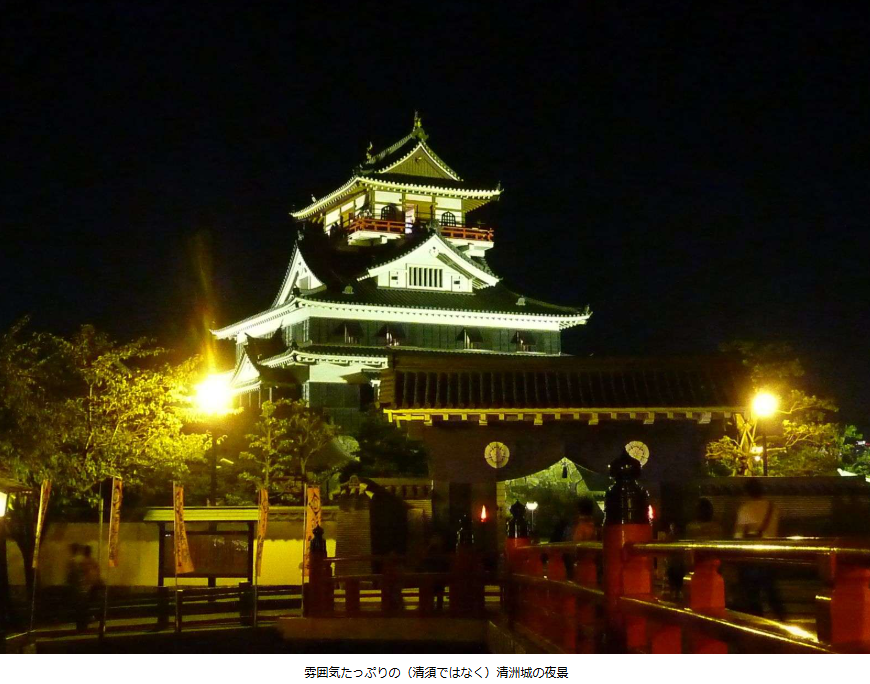

2013年9月13日

前回までに桶狭間の合戦前の情勢を書いてきましたが、ここでごく簡単にまとめておきましょう。当時満25歳の信長は、長い戦いの末、尾張八郡をほぼ手中に収めていましたが、美濃には斎藤龍興、三河から遠江、駿河には今川義元という大敵があり、特に今川は尾張国内にある鳴海城、大高城、沓掛城という三つの城を奪って、尾張領内に楔を打ちこむように侵攻してきていました。

そこでまずは鳴海、大高の城を奪還すべく、信長は八つもの砦を築いて、これらの城の封鎖作戦に出ました。今川方にしてみれば、放置しておくと尾張統一戦の勢いにのる信長にこれらの城が奪い返されることはほぼ間違いないところでしょう。

そこで永禄3年(1560年)、今川義元はこれらの城の後詰め(救援)のため、自らが大軍を率いて必勝の構えで駿府を出ます。時に5月12日と言われています。長い間信じられてきた「今川義元は上洛のため大軍を率いて尾張に攻め入ってきた」という説は、現在では研究者の間でほぼ否定されています。

信長研究の第一級史料である『信長公記』にも全くそんな記載はありません。しかしながらその『信長公記』は、肝心の桶狭間合戦の日付を間違えて記載しています。なぜ間違えて書かれているのか、そこも面白い研究課題なのですが、ひとまず今回はスルーしておきます。

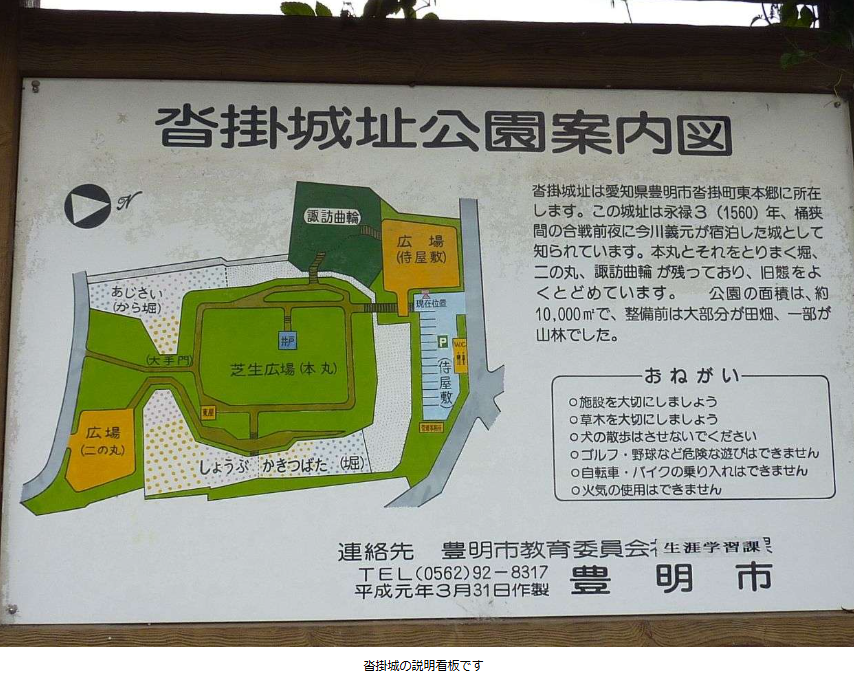

さて『信長公記』には義元が5月17日に沓掛城へ入ったとあります(現在では入ったかどうかは不明。沓掛に来たとは書かれているとされる)。沓掛城は豊明市沓掛町東本郷68で、現在、城址は公園に整備されていますが、本丸跡、空堀、諏訪曲輪跡など当時の縄張り(敷地内の配置)が見事に残っています。

城の規模は東西288m、南北234mとされていますが、戦国の平山城がここまで残っているのは奇跡的でしょう(現在では沓掛城がこの場所にあったかは疑問とされる)。ぜひ行ってみてください。この城は今川方に取られるまで、信長の父信秀配下の近藤景春のものでしたが、鳴海城の山口教継が攻め取って今川方に渡していました。尾張と三河の国境である境川からはわずか2キロ足らずですから、まさに国境の城です。

この沓掛城から鳴海城までは直線で約6.5キロ、そこまでは鎌倉街道という当時の一級道路が通っていますが、城の手前には織田方の善照寺砦があります。大高城へは直線で8キロ弱ですが、当時の道である東浦街道から大高道を通れば9.5キロほどあります。

現在の不動産広告などで使われる徒歩の速度は、時速5キロ弱。当時、軍装でもこれくらいの速度が出せたとすれば、二時間ほどの距離ということになります。桶狭間の合戦があったとされるあたりはその中間に位置しますから、沓掛城からは一時間程度で歩ける事になります。この距離感は重要ですからぜひ覚えておいてください。

さてこの時の今川の軍勢は総勢どれくらいだったのでしょうか。よく知られているのが4万5000人で、『信長公記』にも書かれているのですが、これは後に書き足された数字という見方が強いようです。

最近はあまり支持されない奇襲説を説いている旧日本陸軍の『日本戦史 桶狭間役』では、ぐっと少ない2万5000人とされています。その他、義元領地の石高から考えた動員可能戦力等様々な検討が加えられ、さらに兵力は少なかったのではないかというのが最近主流の考えです。

たとえもし2万人超だったとしてもその全員が戦闘員というわけではなく、運搬要員など兵站も多く必要だったため、戦闘員が1万人も確保できたかも疑問が残るところです。またそれだけの人数ゆえ一箇所に全員がいたわけでなく、あちこちに分散していたことが考えられます。

松平元康(後の徳川家康)の軍は大高城にいましたが、これを今川軍の数として数えるだけでも人数は随分変わってきます。そこで「義元本陣の兵員数はそう多くなかった」というのが最近よく言われている説です。