2017年1月17日

2017年となって、いよいよ信長が美濃に入って450年となる年がやって来ました。

1567年に満33歳の信長は初めて尾張ではない他国を占領するわけですが、このところその前年1566年の美濃攻めについて、ずっと書いてきていますので、今回もその続きです。

その年、1566年(永禄9年)4月上旬に加賀見野(今の各務原市)へ侵攻した信長ですが、斎藤龍興との間で勝敗はつかず、ひとまず撤退したようです。そして信長はこの年6月には尾張守を称し、いよいよ上洛の意思を固めます。

これに伴い足利義昭の和平工作による濃尾の停戦調停は続いていましたが、7月になるととうとう義龍もこれに合意しました。ところが近江六角氏の動きの影響なのか、やはり停戦を実行しません。業を煮やした信長は、8月になってついに出兵します。それが河野島の戦いとよばれるものです。しかしこれは負け戦だったようで、信長公記には何も記録されていません。

さて、尾張から美濃を攻める場合、一宮から岐南町を通ってまっすぐ北へ攻め上るのが最短距離なのは今でもわかるところです。ただ、以前から書いてきたとおり、このころの木曽川は各務原の南あたりで幾筋にも流れが分かれ、その主流は現在の境川でした。

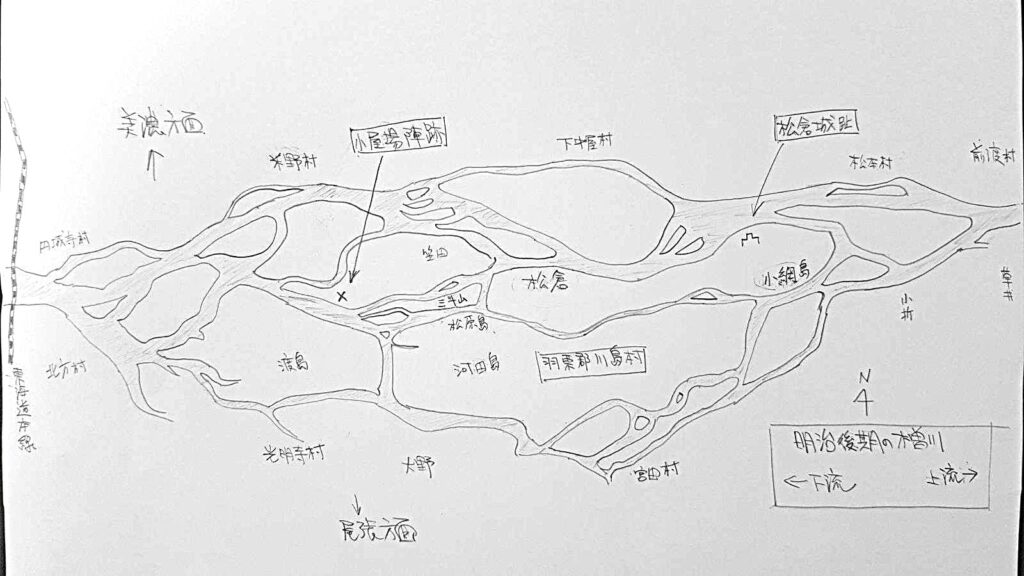

もちろん今の木曽川の流れは当時もあり、このあたりのエリアは大きな中洲というか、いくつもの島が川の中に浮かんでいるような状態となっていたのでした。今の岐南町、川島町、笠松町あたりまでが河野島とよばれる範囲で、基本は尾張に属していましたが、当時は尾張とも美濃ともいえないような場所となっていました。

明治時代後期の地図で現在の各務原市川島町あたりの木曽川の流れを図に起こしてみましたが、この時代になっても木曽川はこんなに分流している状態でした。いくつもの流れを越えるのは大変なので、それまでの信長は分流する流路がまとまった西側から、あるいは分流する手前の東側から、美濃へ侵攻していたわけです。

しかし今回は河野島を通る最短距離で侵攻しました。20年ほど前に信長の父信秀も河野島ルートで稲葉山城を攻めましたが、この時も斎藤道三に大敗しているという因縁のルートです。

1966年(永禄9年)8月29日、信長は軍を出しました。それを察知した龍興がすぐさま兵を繰り出してきたため、信長軍は河野島のどこかの河畔に陣を張っていたところ、天候が悪化して増水したため、戦は行われませんでした。

この年は閏月があり8月の次は9月ではなく閏8月になるのですが、侵攻から10日ばかりたった閏8月8日に龍興軍の奇襲があり、撤退する信長軍は、川で溺れるなど負け戦となったようです。

このことで足利義昭もすっかり信長を見限ったようで、滞在していた矢島から9月には若狭へ移動、11月には朝倉義景の一条谷に入ります。信長のメンツは丸つぶれとなったわけで、信長の怒り狂う顔が目に浮かびますね。

さて、この合戦の場所はどこなのでしょう。このあたりの土豪としては坪内という一族がいます。河野島の中の島の一つ小網島にあった松倉城を拠点としており、坪内惣兵衛、その子の勝定、さらにその子の利定の名がよく知られています。彼らは1565年の後半には信長の配下となっていました。この坪内氏が信長に味方したことで、信長は河野島を通って攻め入ることができたのでしょう。

松倉城跡の案内看板は、現在岐阜県各務ヶ原市川島松倉町2232-1にある上ノ島神明神社の東側の堤防下にありますが、実際の城址はこの看板の北側70mのあたり。つまり今は川の底です。大正年間の木曽川の流路変更工事によって城跡も坪内氏の墓もすべて川の底へ。ただその際に墓は発掘されて、以前紹介した新加納の少林寺に改葬されています。

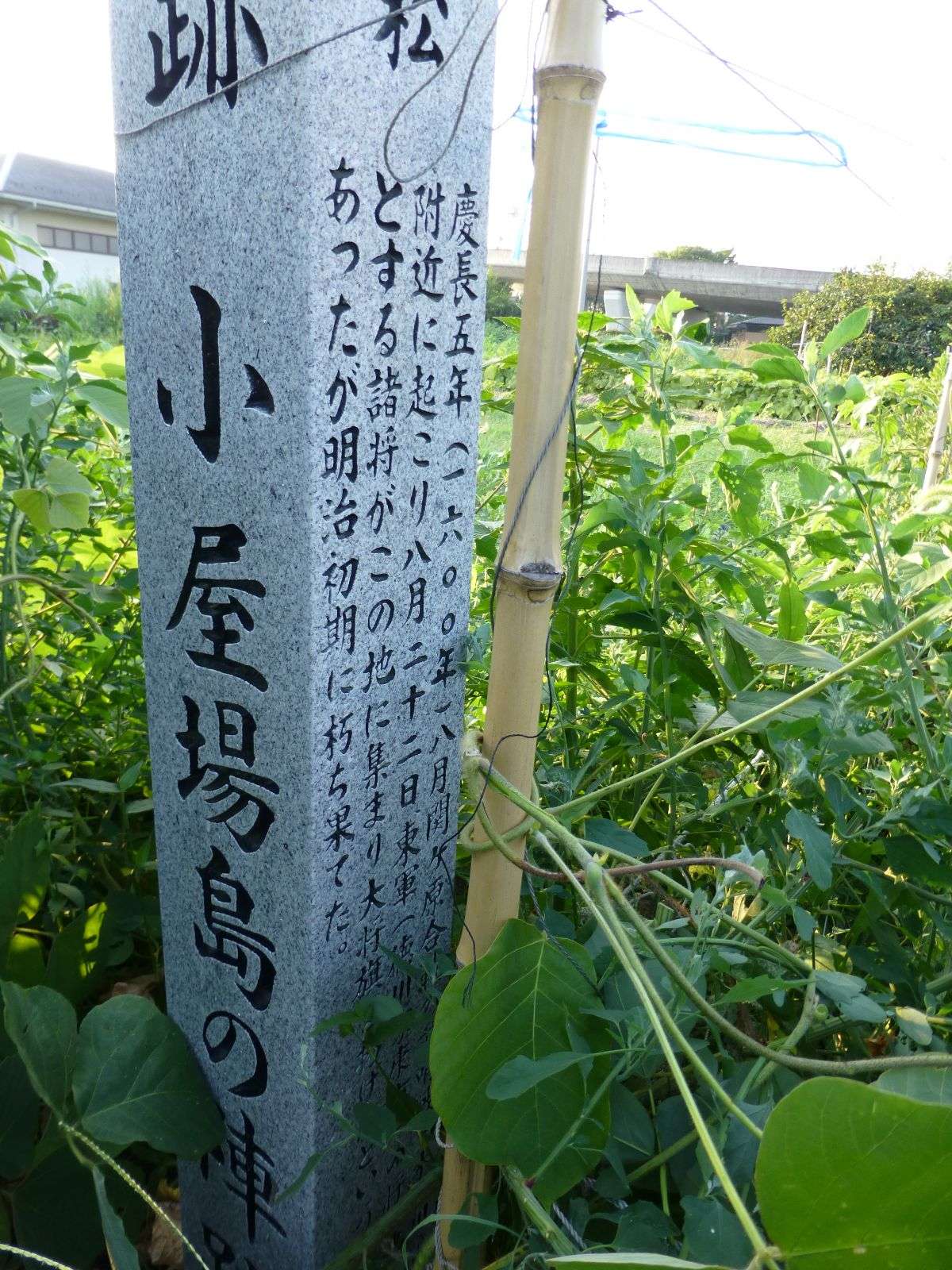

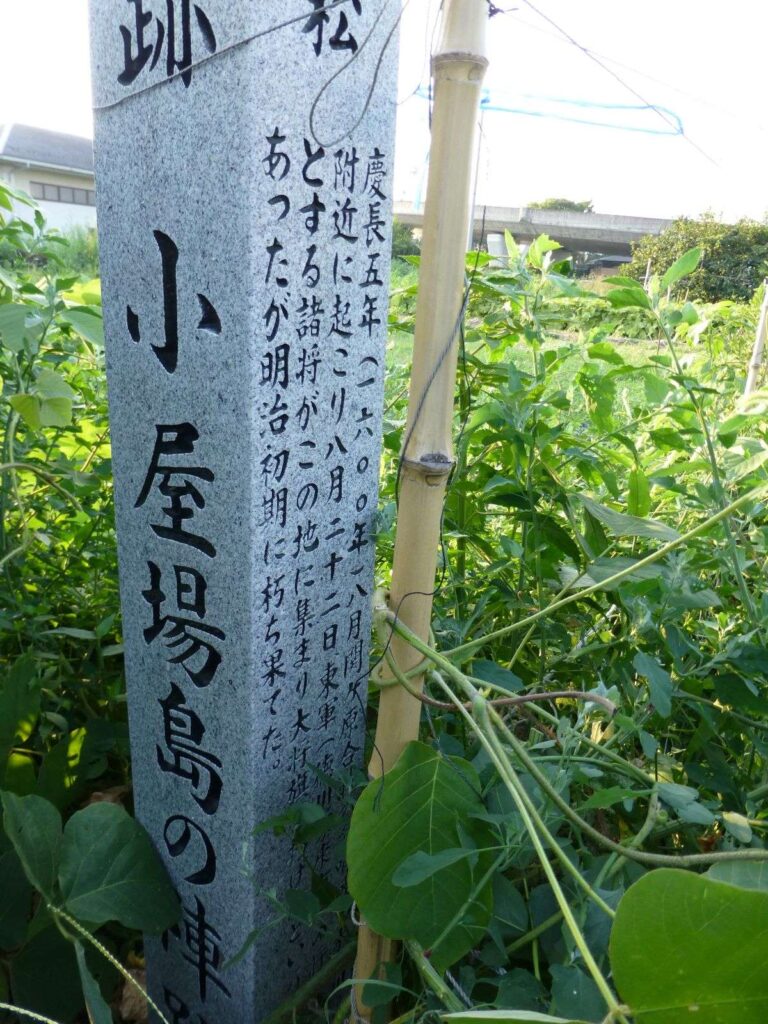

木曽川は1585年に大氾濫を起こし、今の流れが主流になったといわれています(これを否定する研究も多い)。その後も氾濫は繰り返され、このあたりの地形が当時のまま残っていることはないのですが、それでも中洲の大きな島の痕跡は今も残っています。特に小屋場島の小屋場という場所は、昔からあったようで、信秀や信長、そしてのちの関が原合戦の前哨戦でも池田輝政軍が陣を張ったと伝わっています。

その場所は今の東海北陸道川島PA上り駐車場の南100mのあたり。各務原市川島笠田町6丁目の畑の中、大観覧車が見えるところに碑が一本ポツンと立っていますので探してみてください。現地に立つと、たしかに軍を揃えることができそうな場所だという感覚はつかめます。ここはほとんど知られていないと思いますが、お出かけは冬場の方がよいでしょう。夏は草の中に碑が埋もれてしまって見つからないと思いますので。

ところで、坪内氏らを川並衆と呼び、木下藤吉郎が味方に引き入れ、このころ墨俣一夜城を作ったという話が、『武功夜話』に書かれていますが、この時期、信長は墨俣から美濃を攻めてはいません。一夜城を作る必要などないのは明白ですから、偽書に引きずられないようにしたいものです。

※この記事を書いた時点では『信長公記』陽明本の記載に従っている。それによれば「加賀見野に御人数立られ」として永禄九年に各務原方面へ出兵した出来事になる。しかし、『信長公記』天理本では永禄七年としている。また位置も「御敵、井口より三十町ふみ出し」とあり、距離から考えると近世の加納城あたりとなりそうだ。このあたりの研究はまだ進んでいないということになる。