2013年1月11日

1555年(弘治元年)4月、叔父信光のおかげでまんまと清須城に入った満20歳の信長。1563年7月に小牧城へ移るまで、8年間の「清須城信長」の時代となります。桶狭間へもこの城から出陣しました。

さてこの「清須城」ですが、「清須」か「清州」かどちらが正しいのでしょうか。清須市ホームページの清洲城施設紹介には以下のように載っていますので、引用しておきます。

きよすの表記について

「きよす」の表記は、文献その他歴史的にも「清須」「清洲」の両方の記載が見られます。古くは「清須」の表記が多く後に「清洲」の表記が多くなっています。そこで、今回の展示リニューアルに際しては、慶長15年(1610)の『清須越』を境目に清須越以前を「清須」、「清須城」と表記し、それ以降の宿名、町名を「清洲」と表記しています。また、現在の施設固有の名称としては「清洲城」として表記しております。

ということで、信長の時代は清須城となりますが、はたして実際に信長はどちらを使っていたのでしょうか。ちなみに江戸期の1860年に作られた名古屋・大須観音にある文庫の額は「大州文庫」となっていますから、須と州の使い分けルールは昔、今ほど厳密ではなかったのではないかと思います。古文書などでも当て字はよくあることですし。

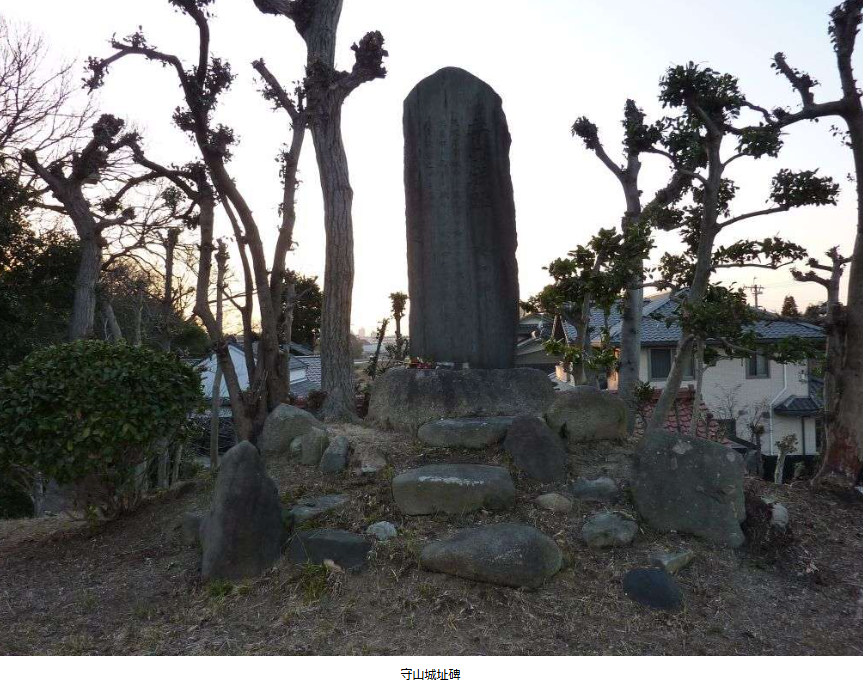

信長に代わって那古野城に入った信光は、もともと守山城が本拠でした。その守山城ですが、名古屋市守山区市場4-45の宝勝寺が城跡です。矢田川の北側に位置し、西側は崖、北側の竹藪に空堀あとが残っています。広い敷地はかつて城であったことを偲ばせます。寺の北東が一段高くなっておりそこに城址碑が建っていますが、ここは四方なかなかの見晴らしです。当時、物見櫓はきっとここに作られたのでしょう。

あまり知られていませんが、守山城(森山城とも)は歴史的に重要な場所です。というのも信長がまだ満1歳の1535年、当時三河を平定し破竹の勢いだった松平清康(家康の祖父)が大軍をここまで進め、信長の父信秀と戦うべく尾張に深く侵攻してきました。(※現在では清康は織田方と友好関係を結ぶためにやってきたと考えられている)

信光はこの時、自分の守山城を奪われてしまいます。清康は尾張を支配下に置きつつあったのです。ところが清康はこの城で、突然家臣に暗殺されてしまいます。まだ24歳の若さでした(この事件は守山崩れとよばれています)。(現在では清康の功績と呼ばれるものは資料がなく、阿部大倉のクーデターとも考えられている)

清康の死により、三河の情勢は一気に流動化し、やがて今川義元が勢力を拡げます。もし清康が生きていたら、もし信秀を討っていたら、わずか1歳の信長も、まだ生まれていない秀吉も、そしてやはりまだ生まれていない家康も運命は大きく変わり、歴史は書き換えられていたでしょう。そんな清康を弔う寺が守山城の跡に1637(寛永14)年創建した宝勝寺です。

守山城ではこのあと、さらに様々な出来事が起こりますがそれはまた次回に。