2017年3月4日

信長の美濃攻め、とくに中濃、堂洞合戦は、『信長公記』でもしっかり書き込まれています。しかし、『信長公記』でも最近は天理本と呼ばれる別バージョンのものが、注目をあつめるようになりつつあります。天理本にはよく知られている陽明文庫本(角川書店から出版されているもの)にない記載が多くあり、4月から始まる私の「桶狭間合戦の真相に迫る!」という講座でも天理本を参考に進めようと思っています。また『信長公記』は他に、陽明本によく似た個人蔵本と呼ばれるものなど、様々なものがあります。

天理本の史料としての評価は様々で、信用できるという学者もいれば、小瀬甫庵の『信長記』に影響されているので信用できないという説もあります。ただ内容が陽明本に比べてとても詳細で面白いのは間違いないところ。戦いから100年以上あとの江戸時代に書かれた軍記物によって多くが語られている堂洞合戦では、天理本や個人蔵本をよく確認すると、これまでに知られてなかったことが色々と見えてきます。

そんな話の講演会が2月26日に美濃加茂市でありました。講師は堂洞合戦の地元、岐阜県加茂郡富加町教育委員会の山内正明さん。この連載を読んでいただいている方はおわかりと思いますので、ここで細かくは書きませんが、堂洞合戦に関して5つの新しい情報が天理本には書かれていると山内さんはいいます。

その① 猿啄城攻めの時に、先駆けて上がった大ぼて山に信長が本陣を設営したか

その② 加治田城から度々救援要請があったので信長は出陣した

その③ 長井隼人が攻めて来なかったのは信長別働隊が置かれていたのと、すでにかなり堂洞砦を攻められてしまっていたから

その④ 堂洞砦の岸勘解由勢は600人ほど

その⑤ 信長が戦いを指揮していたのは高き塚

特に⑤の高き塚というのは堂洞砦主郭部分から西南西に430mほど離れたところにある、標高127m・比高27mの夕田茶臼山古墳(富加町夕田地区の北洞)ではないか、と考えているそうです。山ではなく塚と書いてあるので、これはそう考えるのが正しいでしょう。夕田茶臼山古墳は岐阜県最古という3世紀前半の前方後円墳で、数年前に発掘調査が行われ、今は整備されて、簡単に一番上まで登れます。そこからは稲葉山城のある金華山も見えます。残念ながら堂洞砦方面は木が茂っていて見えませんが、当時の里山は木が生えていない丸裸がふつうでしたから、そこから堂洞砦攻撃がよく見えたはずです。

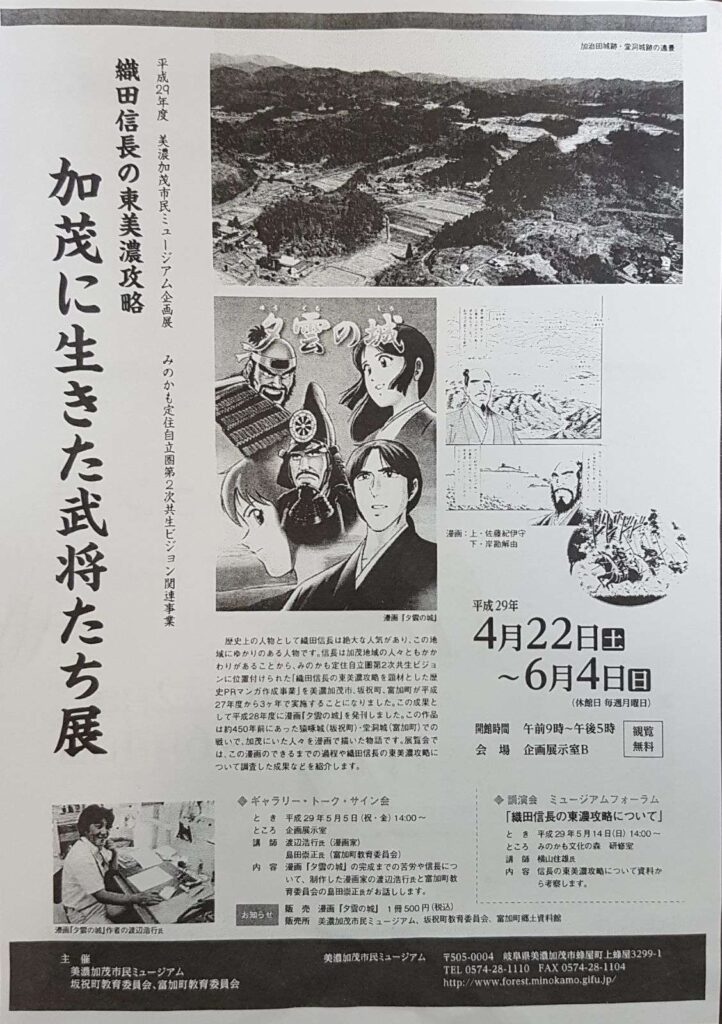

ということで、こうした話を盛り込んで作られたストーリー漫画「夕雲の城」と歴史解説が掲載された本が刊行されることになりました。

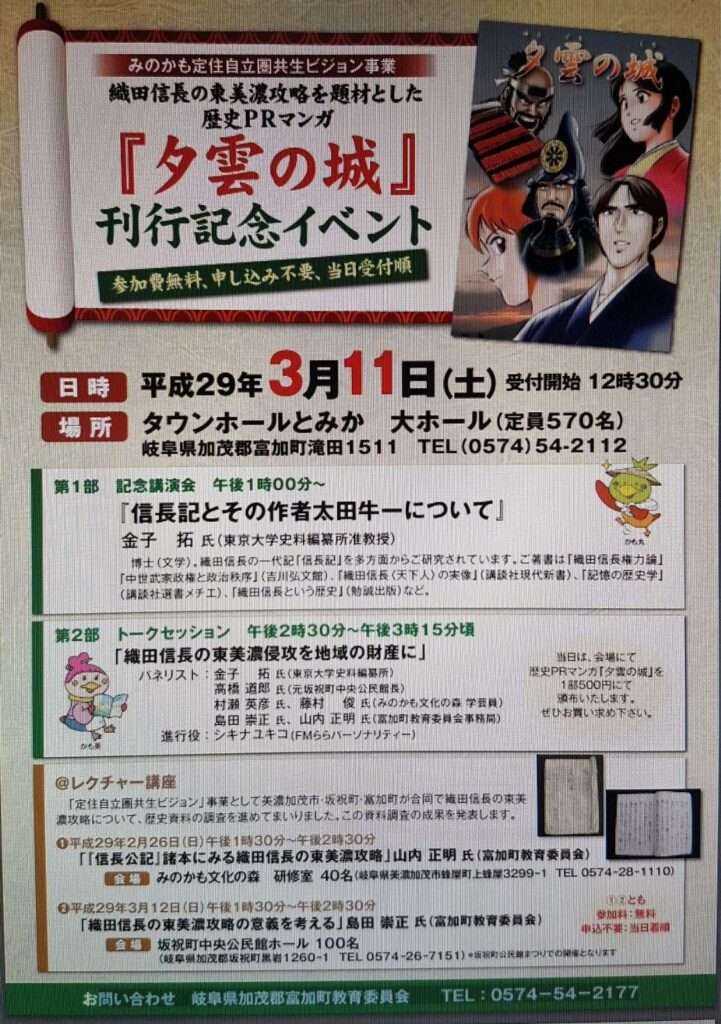

そしてその刊行記念イベントが3月11日の土曜日13時からタウンホールとみか(岐阜県加茂郡富加町滝田1555)で行われます。信長公記研究の第一人者、東京大学史料編纂書准教授の金子拓氏の講演と山内氏らのトークセッションがあり、入場無料ですので、ぜひおでかけください。当日は500円で「夕雲の城」が購入できます。さらに翌日の12日の日曜日にも「織田信長の東美濃攻略の意義を考える」という講演が用意されています。問い合わせは富加町教育委員会0574-54-2177です。

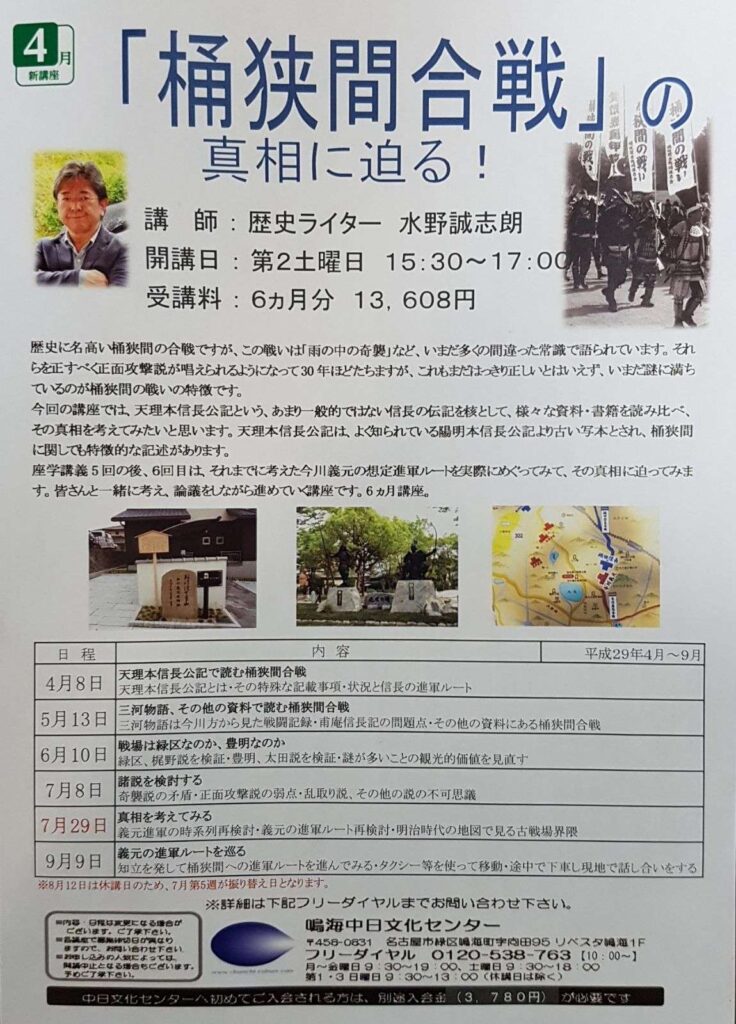

それから大事な告知ですが、私が講師を務めて4月から、桶狭間に近い名鉄鳴海駅前の鳴海中日文化センターにて「『桶狭間合戦』の真相に迫る!」というタイトルで、毎月第二土曜午後三時半から講座を行います。

内容としては、天理本信長公記や様々な史料を読みながら、合戦の謎を参加者の皆さんと議論しながら進める6回講座としたいと思っています。最終回では外へ出て義元の進軍ルートを進んでみます。ぜひご参加ください。こちらは0120-538-763へお問い合わせをお願いします。