2022年8月29日

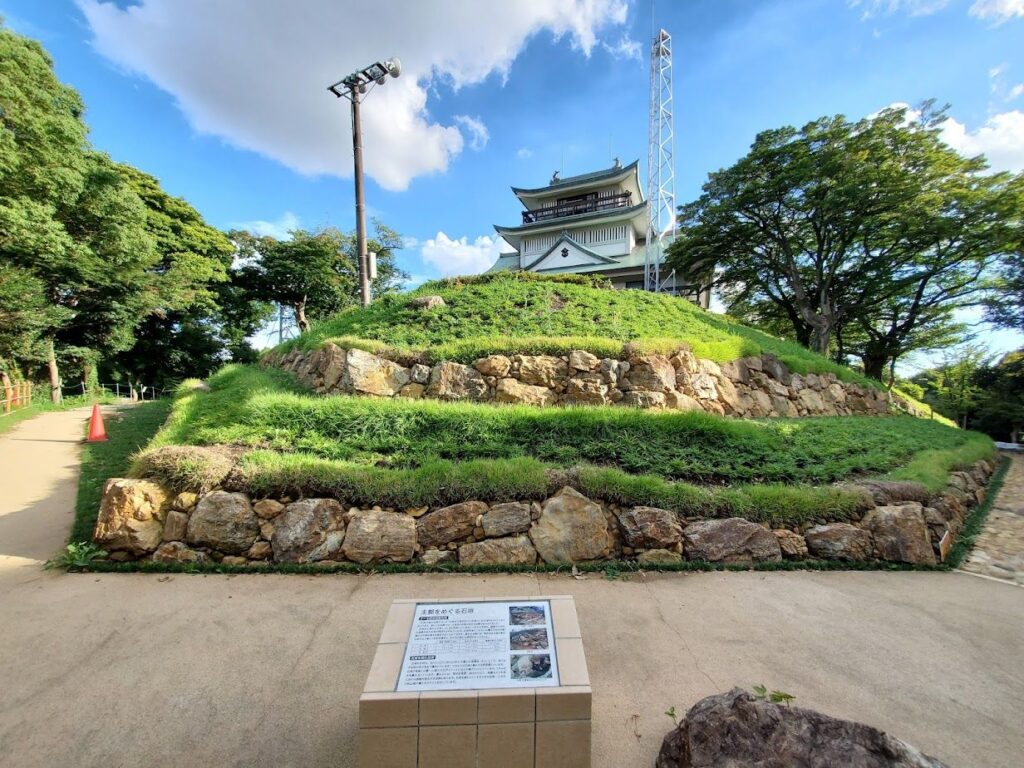

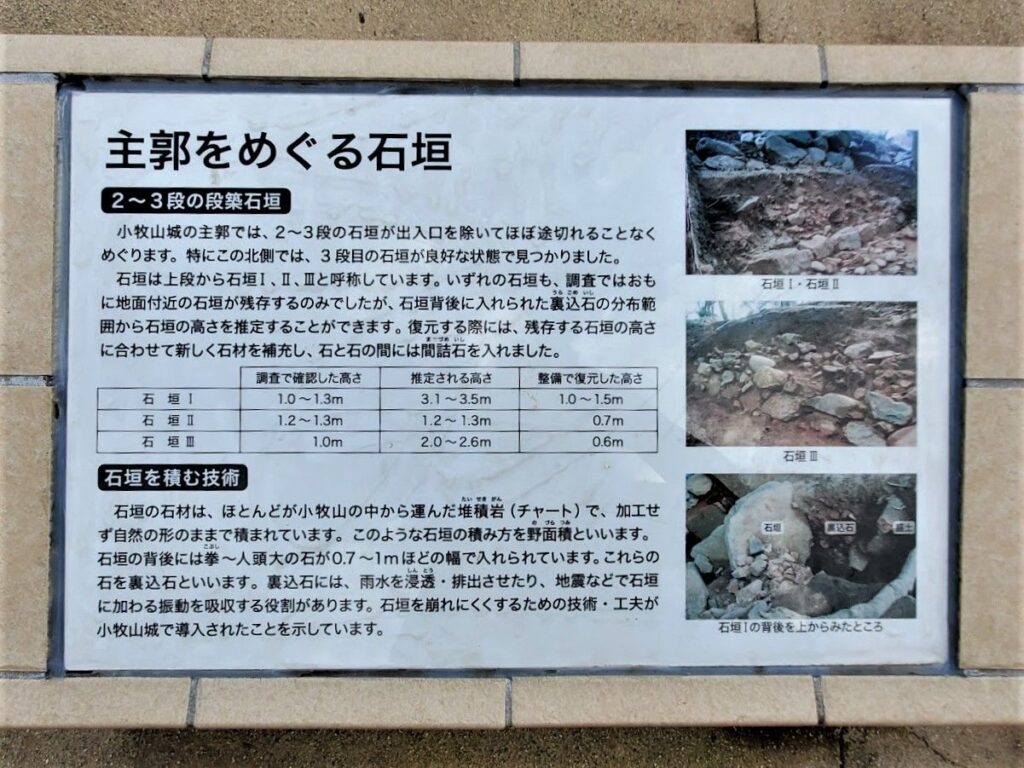

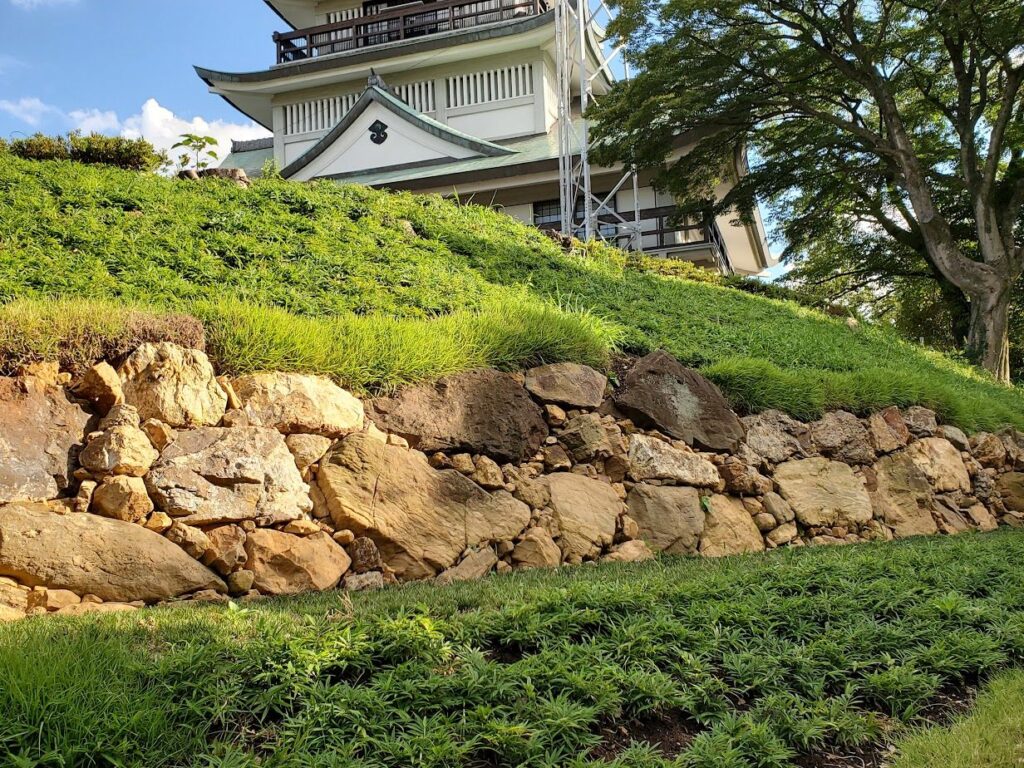

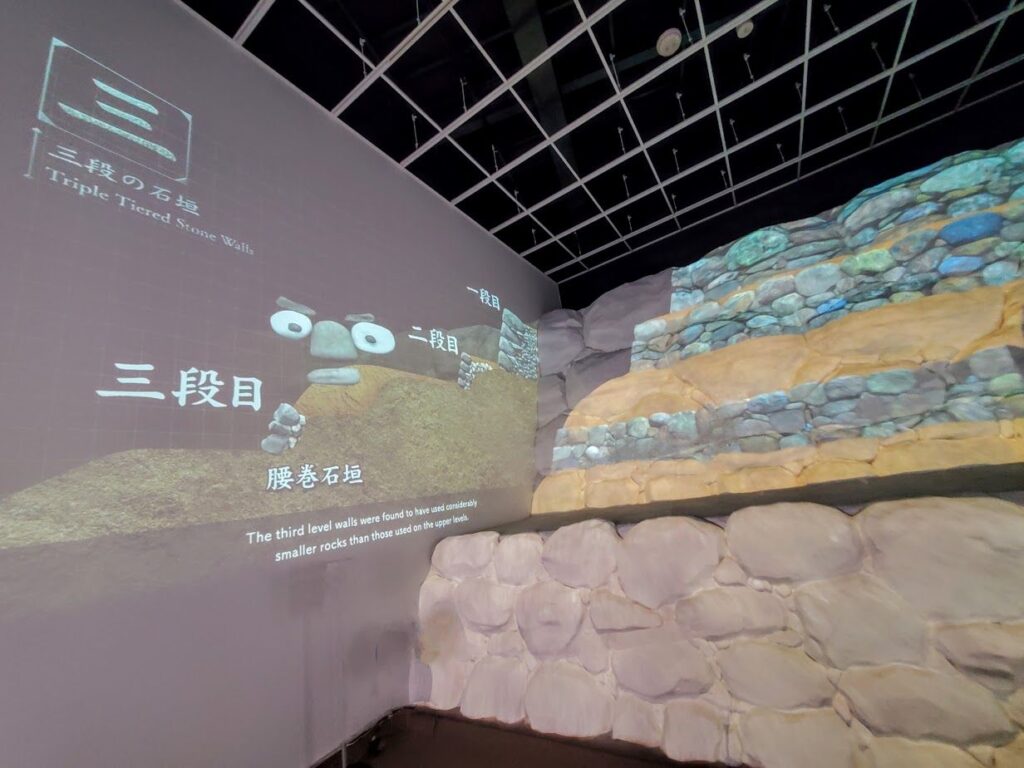

発掘された小牧山城の石垣が復元されている、というお話、紹介するのを忘れてました。というより、私自身、まだ見に行ってませんでしたので、先日暑い中、確認に行ってきました。復元されているのは、山頂の北側になります。ここは三段の石垣が発掘されたところで、当時敵対していた犬山勢に見せつける効果を狙ったものでしょう。

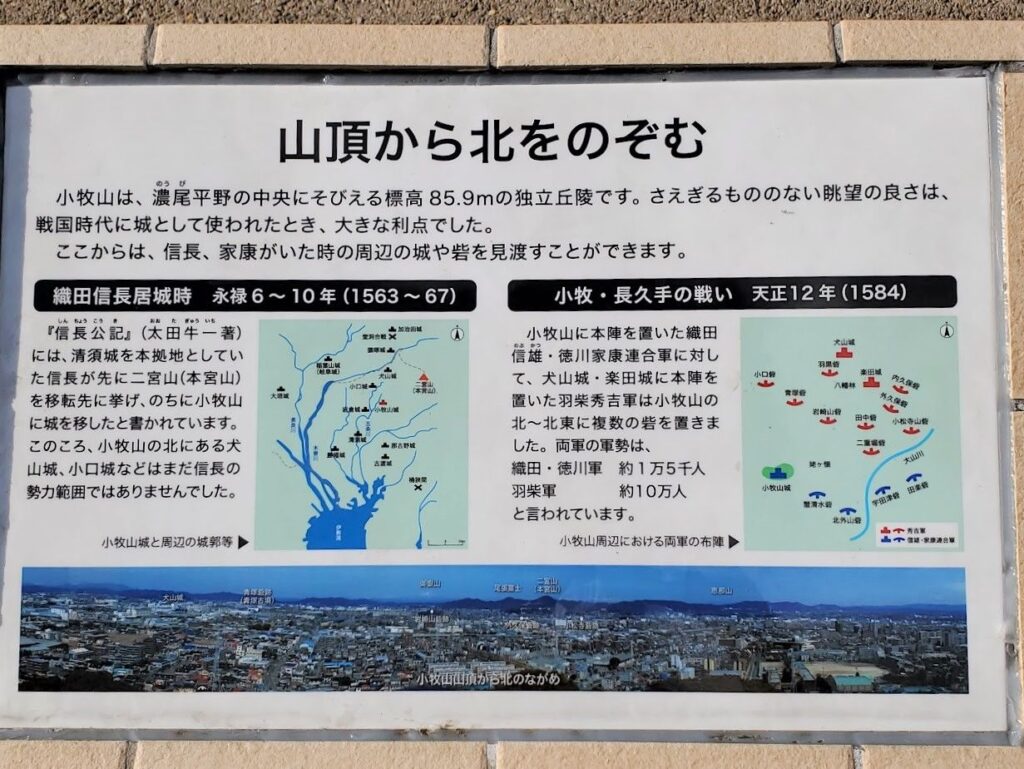

『信長公記・陽明本』には「御要害ひたひたと出来候を見申候て、御城下之事に候へは、難拘存知、渡し進上候て、御敵城犬山へ一城に楯籠候也」とあり、すごい石垣の小牧山城がひたひたと出来上がるのを見て小口城(丹羽郡大口町)の敵・中嶋豊後守が城を明け渡して逃げ、犬山城のみに立て籠もったと読めます。この話は三段石垣の発見で、なるほどと納得できました。

ところが、『信長公記』ではこの前段階に、御要害と小口城が「二十町(2.2キロ)計隔てて」という記述がされていますので、ちょっと疑問が出てきてしまいます。小牧山城と小口城の間は2キロではなく5キロあります。5キロもあると、あまり大きくは見えませんから、ひたひたと出来上がってもヤバいと感じられない気もします。

「『信長公記』の記述のごとく2キロ離れた所で要害(砦)を造れるとしたら、のちの小牧・長久手の戦いで秀吉が砦にしたという青塚古墳でしょう。」とより古い形態をとどめていると思われる『信長公記・天理本』の現代語訳の著者「かぎや散人」氏は言います。確かに、青塚古墳に小口城に対する砦を作ったという方がよりリアルな気はします。『信長公記・陽明本』がドラマチックに書きすぎているのかも。

いずれにしても、小牧山城は信長が自身の30歳記念に造った、尾張の主を象徴する「見せる」城にはちがいありません。堀もない城ですから、あまり戦闘用には考えられていないと思います。商業・工業・軍事・宗教を合理的に集約配置した理想都市・小牧をつくり、その象徴として建てたものではと考えます。地方都市に行くと、県庁や市役所が妙に立派だったりしますが、そういう感覚なのかも。そのころ、メキメキと頭角を現していた木下藤吉郎(秀吉)もおそらく小牧城下に住み、信長様の城を毎日拝んでいたことと思われます。

信長はここを起点に、尾張を治める大名として上洛を志向していました。ゆえに、信長と美濃との戦いは、領土拡張ではなく、上洛のために西濃を通れるルートを確保するのが目的だった、と私は考えています。ところが、美濃自体が手に入ってしまったため、信長は、より京都に近くて、より眺望の良い岐阜城にさっさと移転してしまいました。そのため、30歳記念の小牧山城は、わずか4年で使われなくなってしまったのです。

そんな城が再び脚光を浴びるのは、造られてから20年後の「小牧・長久手の戦い」の時でした。この戦いは、本能寺の変の2年後に、秀吉が織田家から権力を完全に奪おうと、信長の次男である織田信雄と戦った戦争です。ただ秀吉としては、信雄を殺してしまうのは、いかにも主家を略奪したと見られてしまうので、なんとか信雄を穏便に屈服させたいと考えていました。

そういう事情のもとで信雄に加勢したのが、徳川家康です。信長の死後2年間、秀吉が台頭するのをいまいましく考えていたであろう家康は、信雄をけしかけたと考える説もあるくらいで、この戦いでは裏の主役でした。その意味では、秀吉と家康のたった一度だけの、天下分け目の直接対戦といえます。ただ、背景が複雑な上に、戦いの期間が長く、戦場もあちこちに点在し、しかも最後は勝負もはっきりしないということで、世の中ではあまり人気がない戦いでした。ところが、来年の大河ドラマ「どうする家康」では、桶狭間・本能寺・伊賀越につぐ家康にとって重要な出来事として描かれる、と発表されたため、関係する地元自治体が盛り上がってきている状況です。

小牧市シティプロモーション課で話を聞きましたが、小牧山山頂にある模擬天守の小牧市歴史館をドラマに合わせて改装中とのことで、展示内容が戦国時代に特化したものとなるようです。来年4月オープンとのこと。小牧・長久手の戦いがちょうどその時期なので、お土産の移動販売車とか、新しいマスコットキャラクターなどを現地の桜まつりに連動させて登場させるといった予定もあるようです。

一方、今年初めにあった小牧市や犬山市など関連する8都市が同盟をつくって戦いをPRをしていくという話は、小牧市の場合、予算もついていないとのことで、ちょっと低調なようです。この同盟ではYou Tubeに【こまなが!ちゃんねる】を作って「ゆかりの地!学芸員れきしがたり」という戦い解説の動画を上げていますので、一度ご覧ください。

さて、小牧・長久手の戦いで思うことといえば、10万ともいわれる秀吉軍と2万に満たなかった信雄・家康軍が楽田城(犬山市)と小牧山城でにらみ合ったというのが、どうにも腑に落ちない。それだけの差があるなら、防御の弱い小牧山城など簡単に落とせそうな気がするのですが。思うに、これは家康の心理戦だったのではないでしょうか。つまり信長の、織田家の象徴であった城を秀吉は攻められないだろうという。小牧山城は若い頃の秀吉にとっては、信長そのものであったはずで、そこにいる信長の子供(信雄)を攻めることなどできるわけがありません。その心理を読んで、家康は防衛力の高かった清須城を出て、急遽、堀と土塁を造らせた小牧山城へ入った、そう考えたいところです。

詳細は略しますが、その結果、小牧を離れて長久手で戦いが起き、家康は秀吉軍に大打撃を与え、この局地戦での勝利を全国に宣言して面目をほどこしたわけです。このあと半年ほどして和睦となりましたが、豊臣政権下でも家康が存在感を示し続けられたのは、この勝利が大きかったわけです。つまりは秀吉の大軍勢にどうする家康?→信長の権威を利用して小牧山城に入ろう、が効いたわけですね。実はそんな「どうする家康」ネタを、小牧市民会館で行われたNHKの「ラジオ深夜便」の公開録音に出演してお話をさせていただきました。放送は9月23日深夜4時からとのことですので、早起きされた方は、ぜひお聞きください。ネットでも聞き逃し配信とかで聞けるかもしれません。

話を最初に戻して、小牧山城の再現石垣ですが、高い石積みを期待して行きましたが、写真のような状態でした。聞けば「倒壊等の危険があるため、上の方は植栽で表現しました」とのこと。危険といわれると致し方ないか、としか言えませんが、これまでの発掘の過程を知る者としては、なんだかちょっと残念な気持ちがしたことは事実です。バーチャル展示の裾野にある「れきしるこまき」をご確認ください、ということのようでした。

それともう一つ、この石垣の位置からは北側に小牧・長久手の戦いの城や砦が一望できるはずなのですが、樹木が茂って遮ってしまっているのもちょっと残念でした。ぜひ伐採していただきたいと希望します。ということで、来年はNHKの大河ドラマ「どうする家康」で小牧山城が盛り上がるはずです。そこに入った家康に関して、果たしてどんなストーリーになるのか、期待して待ちたいと思います。