2021年5月10日

信長の生涯を描いた太田牛一著『信長公記』。色々なバージョンが有るのですが、その中でも「天理本」と呼ばれるものは、他のものより古い時代の内容を留めていると思われる独自の本で、一般によく読まれている陽明本とはちょっと異なる話が書かれています。信長が清洲城を攻める過程で、天文22(1553)年に行われたと思われる「中市場の戦い」に関しても、「天理本」には独自の記載があります。

そこには「七月一八日、柴田権六清洲へ発足、即足軽ニ罷出候衆、藤江久蔵・我孫子右京・木村源五・真木孫市・芝崎孫三・浅野孫三・浅野与七郎・浅野孫八、是等として楊盧木山まて取出、三王口にて取合追被入、乞食村にて相支不叶、誓願寺前ニテ答候へ共、終に町口大堀之内へ追被入」と書かれています。

現代語にすると「1553年7月18日、信長方の柴田権六(勝家)の軍勢が清洲城を攻めようと動き出した。足軽としてこの軍事行動に参加したのは、藤江以下7名らで、これらの軍勢は(清洲の)楊盧木山まで出で立ち、まず三王口で戦って敵の清洲勢を追い込んだが、敵は乞食村でも支えきれず、誓願寺の前まで下がって持ちこたえようとしたものの、ついに町口にあった大堀の内側へと追い入れられてしまった」となり、合戦の模様が臨場感をもって伝えられています。

しかしよく知られている「陽明本」には「楊盧木山まて取出」が書かれておらず、清洲に向かった軍勢がいきなり三王口で戦った記述となっています。ちなみに楊盧木はうつきと読み、「卯の花」のことです。

「陽明本」をベースにして角川文庫から発行された読み下し本や、それを現代語に訳した本では、乞食村を名古屋市北区の安食村とし、誓願寺をやはり名古屋市北区の成願寺として、この戦いが名古屋市北区で行われた「安食の戦い」として、と明らかに誤って解説しています。清洲攻めなのに名古屋市内で戦うわけがないのですが、なぜこのような間違いをしたのでしょうか。

実は「陽明本」には「真木孫市・浅野孫三・浅野与七郎・浅野孫八」が書かれておらず、代わりに太田又助(牛一)本人が入っています。若い頃の牛一は成願寺の修行僧だったと知られているため、牛一が地元で戦ったのだろうと勝手に解釈してしまったようです。

「天理本」では「楊盧木山まて取出」とより記述が具体的であること、また牛一が書かれていないこと(最初は書いていなかったが、あとでやはり参加していたことを記しておきたかったのか)から、やはり信じるに足る史料と考えてよいと思う次第です。

「天理本」は軍記物とされる『甫庵信長記』を引き写したものにすぎない、という人もいますが、『甫庵信長記』には中市場の戦いは書かれておらず、当然ながら「陽明本」にもない「楊盧木山まて取出」の一文は書かれてはいません。

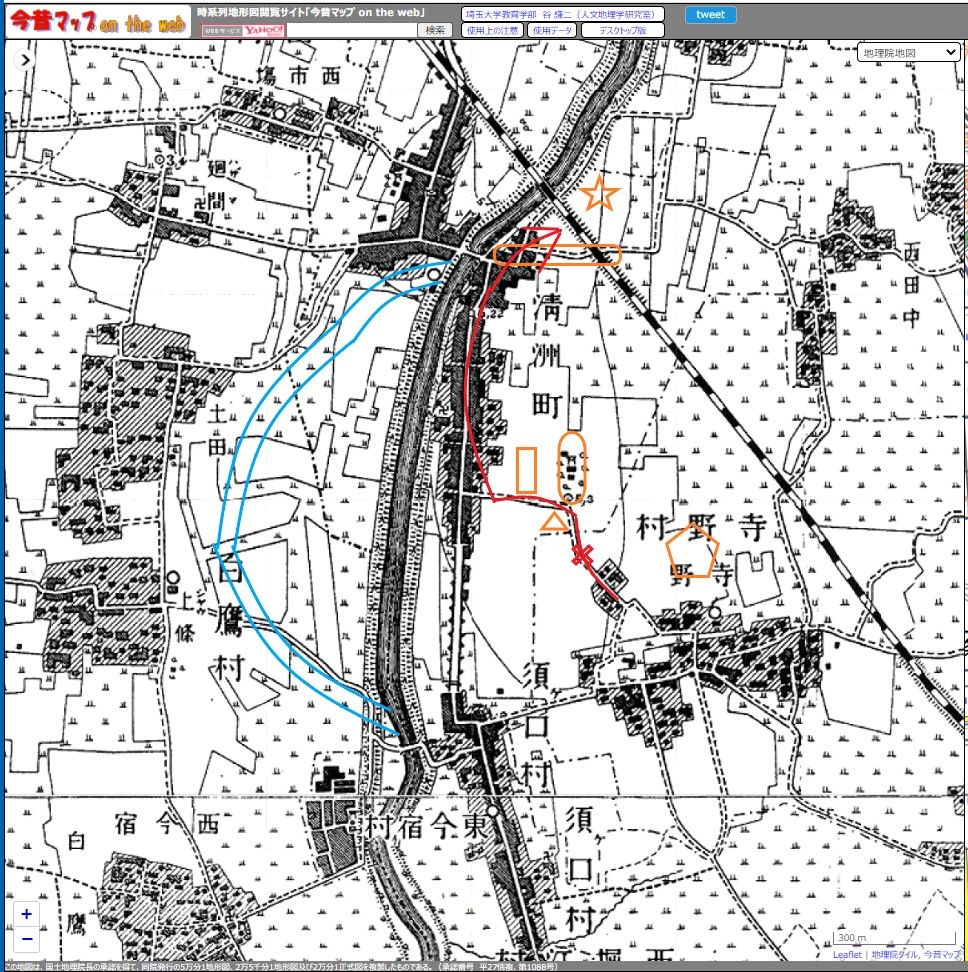

では楊盧木山は本当に清洲にあったのでしょうか。そこでこの戦いの経過を、現在も当時と同じ場所(清須市清洲2272)に残っている山王社=日吉神社の位置から見ていきましょう。戦いの始まった三王口は南向きに建っている山王社の参道の先あたりとなるので、神社の南方に「楊盧木山」があることになります。しかし現在そのあたりに行ってみても平坦な畑が広がっているだけで山はありません。

ところが2010年に作られた「清洲越し400年事業ネットワーク」という団体の「清洲越し前の清須城下町推定図」によれば、山王社の南東に「金クソ山」という山が書かれています。そのあたりは1610年ごろ、鍋屋町という場所で釜師忠三郎宅があった場所。おそらく釜師の金属加工場から出る廃棄物(金クソ)をこの山に捨てていたのでしょう。1553年頃は楊盧木(卯の花)の咲く山だったのが、約60年後清洲越しの頃にはゴミ捨て山に変わっていたのかもしれません。

今この山がないのは、いつの時代か、開発のため削り取られられてしまったからでしょう。清須の住宅地からやや離れたこのあたりは、現在でも前述のように広い畑や工場などがあるだけで家は少なく、かつて低い山があったと想像しても無理はありません。名古屋台地(熱田台地)にも山はありましたが、削り取られて今は平坦な地形です。平地の低山は削られてしまうことがよくあります。つまりこのあたりに那古野からやって来た柴田勢が集結したのでしょう。

そして清洲城から出陣してきた軍勢と山王社の前で戦いになり、優勢な柴田勢はそのあたりにあったと思われる乞食村(被差別民の集落ヵ)へ敵を追い込んだわけです。先程の城下推定図には山王社の西に「誓願寺」があったと書かれており、敵はそこで持ちこたえようとしたものの、その先の本町を越えて、北側の町口に作られていた堀の内側(城域)へ逃げ込みました。この堀も城下推定図にあり、清洲越しのときにまだ残っていたものです。

さて清洲の市場は、北、西が地名で残っており、清洲の真ん中あたりになるここには中市場があったので「中市場の戦い」となったわけです。こうして「天理本」の記述に見事に合致しました。こうしたことからも「天理本」は信頼に足る史料と考えてよさそうです。

ということで、この現地を歩いてご案内します。5月29日の土曜日、鳴海中日文化センターの講座としての開催となります。参加ご希望の方は、鳴海中日文化センターまで御連絡ください。この日は他にもちろん清洲城へも行きますし、信長の母の出身地清洲の「土田」にもお連れしますよ。