先回紹介した森部の戦いで美濃での勝利を納めた信長勢は、そのまま攻め上り大将を失った墨俣の砦(森部の4キロ北のあたり)を奪い取ります。

墨俣といえば、後に羽柴秀吉が一夜城を築いたという逸話で知られた場所ですが、信長の一級資料である『信長公記』にその話は全く出てきません。

これは信長公記が書かれた頃、すでに徳川の世となっていたため、それに憚って秀吉の話は書かれなかったという見方もあるようですが、この時点ですでに墨俣砦があるのですから、一夜城の話もやはりなんとなく眉唾に思えてきます。

現在、墨俣には内部が資料館になっている立派な模擬城(岐阜県大垣市墨俣町墨俣1742-1)が建っていますが、秀吉の一夜城がもしあったとしても、この時代にこういう天守を持ったお城はまだありません(最新の研究では一夜城は偽書『武功夜話』の創作。それに基づいて自治体がこんなものを建ててしまったわけで、偽書『武功夜話』実に罪深い)。

信長公記には出てきませんが、信長は墨俣砦の北西4キロの十九条に前線の砦を築いたとされます。それが十九条城(岐阜県瑞穂市十九条831)と言われている所で、墨俣から犀川をさかのぼった川淵の天然要害でした。

ここへは織田勘解由左衛門広良(信益)が入れられたようですが、この人はこのころ造反した犬山城主織田信清の弟で、一宮の黒田城城主という説もあります。この後、軽海合戦で討ち死にしますが、信清の弟だとすれば謀反人の弟という汚名を前線で返上をすることになったのかもしれません。

1561年5月23日、墨俣砦を取られた斎藤龍興の美濃勢は、新手を稲葉山(岐阜)城方面から押し出し、十九条城に対峙する十四条村(岐阜県本巣市十四条)に布陣しました。稲葉山城の西10キロ、墨俣からは北北東6キロの地点で、田が広がる平野です。

これを知った信長はすかさず出陣し、一戦におよびます。ところがこの合戦では見事に敗けてしまい、一旦退きます。

すると美濃勢は一キロほど北西の北軽海村へ移動して西向きに陣を構えました。なぜ西向きなのかよくわからないですが、ここには軽海西城があり、その西側にあった赤瀬川を防御に使ったのかもしれません。

信長は西軽海に回りこみ、東向きに対陣しました。その日、足軽戦から始まった戦闘は夜になっても続き、その夜のうちに美濃勢は敗れて撤退していきました。

地元の昔話では、赤瀬川はこの戦いで血に染まり赤血川と呼ばれたことから、それが訛って赤瀬川と呼ばれるようになったそうです。

勝った信長は朝までその場にとどまり、墨俣砦へ帰陣しましたが、翌24日には墨俣も引き払って清洲へ戻りました。やはり造反した犬山の動向により帰らざるを得なかったのでしょう。

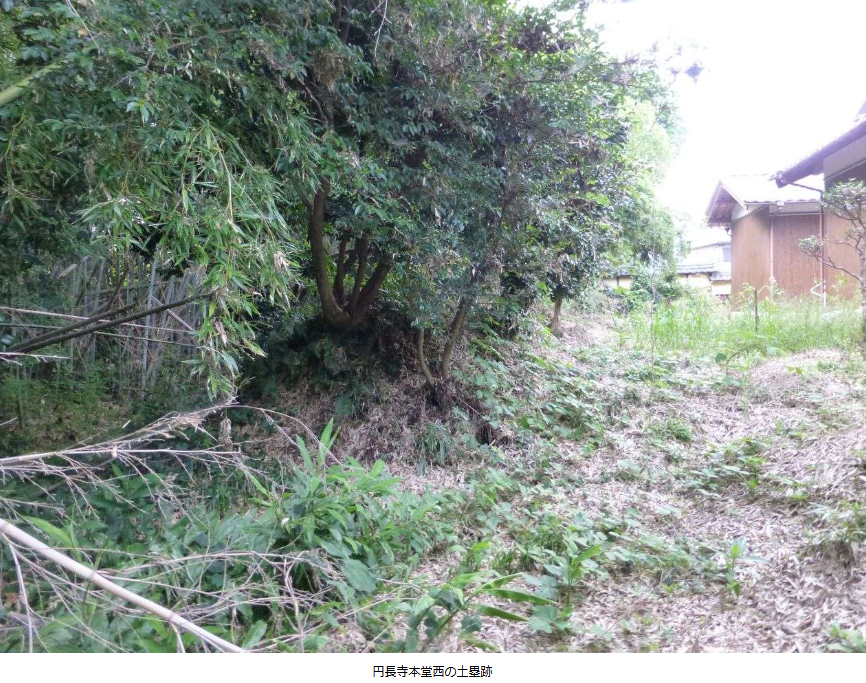

軽海西城は現在の円長寺(岐阜県本巣市軽海640)がその場所で、かつて斎藤道三が西村勘九郎を名乗っていた時代に居城していた城とされており、現在も本堂の裏には土塁が残っています。軽海は清洲から直線でも30キロあり、大垣よりさらに北です。

この時期にここまで攻め込んで勝ち戦を収めており、もし犬山城が反旗を翻さなかったら美濃はもっと早く攻略できていたかもしれません。この軽海や十四条は信長の古戦場としてはあまり知られていませんので、ぜひ一度おでかけください。