2021年12月7日

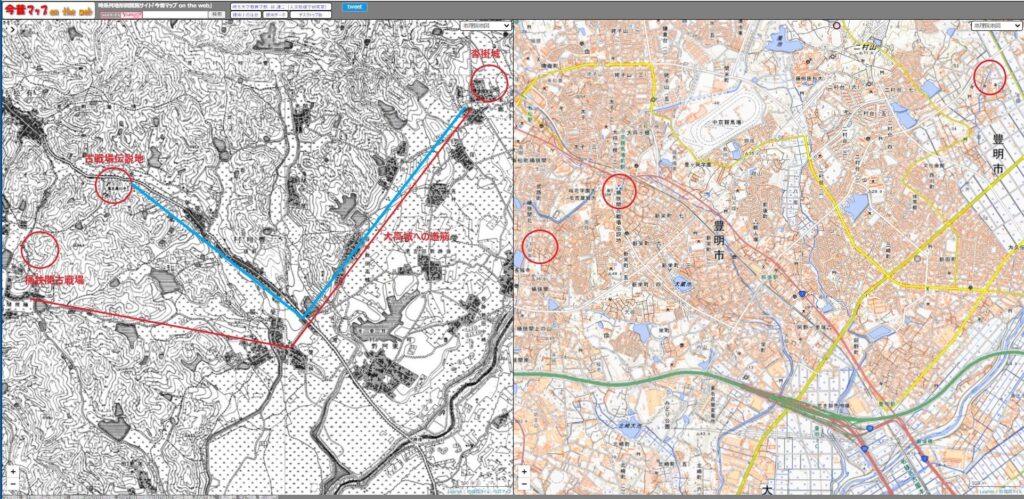

今回は「新説・桶狭間の戦い」のキーでもある沓掛城のお話です。先日、毎月開講している鳴海中日文化センターの「桶狭間以外の関連する重要な現地めぐり講座」(こちらへもぜひご参加ください)で現地探訪をしてきましたが、その結果、もしかすると、沓掛城そのものが現在の城址とされる場所になかったのでは、という事になってしまいました。

なぜここではないと思うのかは後で書きますが、まず義元が沓掛城という場所に前日、入ったかどうかについて考えてみます。桶狭間の戦いに関して信頼できる史料としては『信長公記』しかないのですが、その中でもよく知られている「陽明本」というバージョンには

「天文廿一年壬子五月十七日

一、 今川義元沓懸へ参陣。」

と書かれています。そもそも日付が間違っていますが、それはさておくとして、これには戦い(五月十九日)の前々日に沓掛に参陣と書いてあります。「参陣」とは当時のポルトガル人の書いた日本語とポルトガル語の対訳辞書『日葡辞書』に「陣営に参着すること。軍陣に加わること」とあります。つまり「沓掛城へ参陣」なら城に入ったと読めますが、「沓掛へ参陣」としてある以上、今川陣営が支配していた沓掛という地域に義元が参着した、と読んだほうがいいのではないでしょうか。これを沓掛城に入ったとしてしまっていることが、まず間違いではないかと。

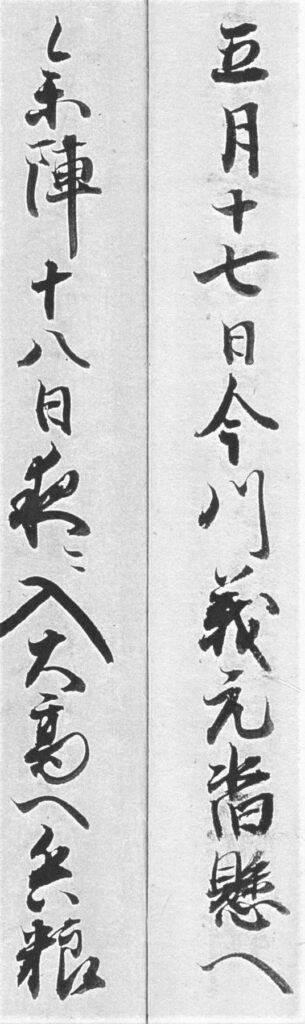

「陽明本」より古い形態を留めているとされる『信長公記』の「天理本」というバージョンにも

「五月十七日、今川義元沓懸へ参陣」

とあり、こちらにも「沓掛城」とは書かれていません(漢字は掛ではなく懸が使われています)。『信長公記』にはこれ以前に今川方が沓掛城を取ったことが書かれているので、後世の人はおそらく皆、沓掛城に入ったものと思い込んでしまったのでしょう。また江戸時代に、戦いが古戦場伝説地(豊明市にある古戦場跡・東海道沿い)で行われたと信じられるようになると、古戦場伝説地に行くには、沓掛城から東海道を通って行った、と考えたほうが帳尻が合いやすいため、江戸時代中期以降は「義元は沓掛城に入った」ということが定説となったようです。しかし東海道は江戸初期に整備されたもので、1560年にはまだ大軍勢が通れるような道ではなかったでしょう。

ならば、と沓掛に入ったかに関して、江戸時代の書物で確認してみました。それぞれがどういう書物かは長くなるので省略しますが、おそらく1620年代に小瀬甫庵が書いた『信長記』には「愛知郡沓掛ニ着テ」とあり、「沓掛ノ城に着テ」ではありませんから、愛知郡の沓掛という地域に着いたと読めます。同じく1620年代と思われる『三河物語』には「義元ハ池鯉鮒より段々に押て大高え行」とあり沓掛城どころか、沓掛という地名すら出てきません。ここには大高へ行ったとされています。しかし江戸時代前記成立とされる『松平記』では「永禄三年五月愛智郡へ発向す。先だって沓懸城を攻落し、義元則着陣し、」とされ、なんとなく沓掛城に入ったように読めなくもありませんが、城に着陣と明確に書かれてはいません。

1600年代後半成立とされる『家忠日記増補追加』には沓掛は出てきません。1685年成立という『総見記』にもやはり沓掛は出てきません。こちらも1600年代後半成立とされる『武家事紀』では「十七日池鯉鮒に着。先手は尾州愛智郡沓掛に押出し」とあって、先発部隊は沓掛まで到達していたものの、義元はまだ池鯉鮒(池鯉鮒)となっています。1717年ごろの『織田真記』では17日に「沓掛の塁」とあり、沓掛城ではなく砦とされています。1800年頃という『絵本太閤記』や1830年頃の『改正三河後風土記』にも桶狭間の場面に沓掛自体出てきません。

ところが、桶狭間の戦いから250年もたった1800年代前半成立と思われる『尾張国・知多郡桶狭間合戦記』で「同十七日尾州沓懸の城に着し、先軍ハ大高の城に至り」とあって「城」が初めて登場します。つまり、このあたりから「義元は沓掛城に入り、そこから桶狭間古戦場伝説地に向かった」というコモンセンスが出来上がっていったのでしょう。この頃には、緑区の古戦場はすっかり忘れ去られており、東海道沿いにあって交通の便のいい古戦場伝説地に義元の墓なども造られ、ここが主戦場ということになり、それに合わせて、沓掛城から出陣というストーリーになっていったと思われます。

決定的なのは、尾張藩主従医だった山崎真人(1735~1810)が1807年頃に書いたとされる『桶狭間合戦記』で、「同十八日、義元、池鯉鮒より沓掛に着陣し諸将を集め軍議ありて」とされ、諸将を集めて軍議が行われたというからには、やはり沓掛城に着陣したと山崎真人は考えているのでしょう。この本は、その後の桶狭間研究ではかなり重視されており、これをもって定説となってしまったと思われます。しかし、戦いから250年もたって、沓掛で軍事をしたということをどうやって新たに確認できたのでしょうか。

この本には、さらに重要なことが書かれています。

「一説に此十八日、義元大高へ行き、即ち、大高の城にて評儀有て丸根・鷲津の両城を攻落し、其後、桶狭間山の北に陣取給ふといへ共、此説非なり、義元此時、大高に有て丸根・鷲津の両城を攻取りなば、鳴海ハ程近かけれハ、善照寺辺の砦々を攻るに手寄もよく、夫より熱田表へ進発も順路なり、其上、 敵地に入て用心二も直に大高の城二在陣してよかるべきに、又跡へ戻り桶狭間山の中に野陣せし事、其理、曽て心得がたし、此説、尤非なり、」

わかりやすくすると「一説には十八日に義元が大高城へ行き、大高城で評議をして丸根・鷲津の両砦を落としたあと、桶狭間山の北に陣を敷くというものがあるが、この説は間違っている。もし義元が丸根・鷲津の砦を攻め落としたら、鳴海にも近いため、善照寺砦や中島砦を攻め取れそうなものだし、さらに熱田方面へ侵攻することもできよう。そしてまた、敵地だからと用心するなら大高城に入っていればいいのに、なぜそこから後退して桶狭間の山の上などに陣を置いたというのか。そんな行動は理解できないゆえ、この説は間違っている」となります。

つまり山崎真人は、義元が大高へ行ったという説があるが、その説は間違っていると断定しているのです。我々は「新解釈」「新説」として戦いの前日の18日に大高へ入ったと言っているのですが、江戸時代のこの頃まではその説もけっこう知られた話だったようです。しかしここでそれは違っていると全否定されてしまって、その後はすっかり義元が大高城へ入ったという話はなかったことになってしまったわけです。

確かに義元の目的が尾張攻め、あるいは上洛だったと考えれば、義元が前線の大高から桶狭間まで後退していることが不自然に思えます。我々の「新説」のように、攻撃中ではなく大高城の後詰めで兵糧を入れ、敵の砦を取り払うという目的を果たしての撤退中だった、とは当時、誰も考えられなかったということなのでしょうね。

ということで、また長くなってしまいましたので、本当の沓掛城が何処にあったのかというお話は次回に書きます。この「新説・桶狭間の戦い」を2時間で理解できる1dayセミナーは「栄中日文化センター」で2022年1月26日(水)午後1時からですので、ぜひぜひご参加ください。