2022年11月7日

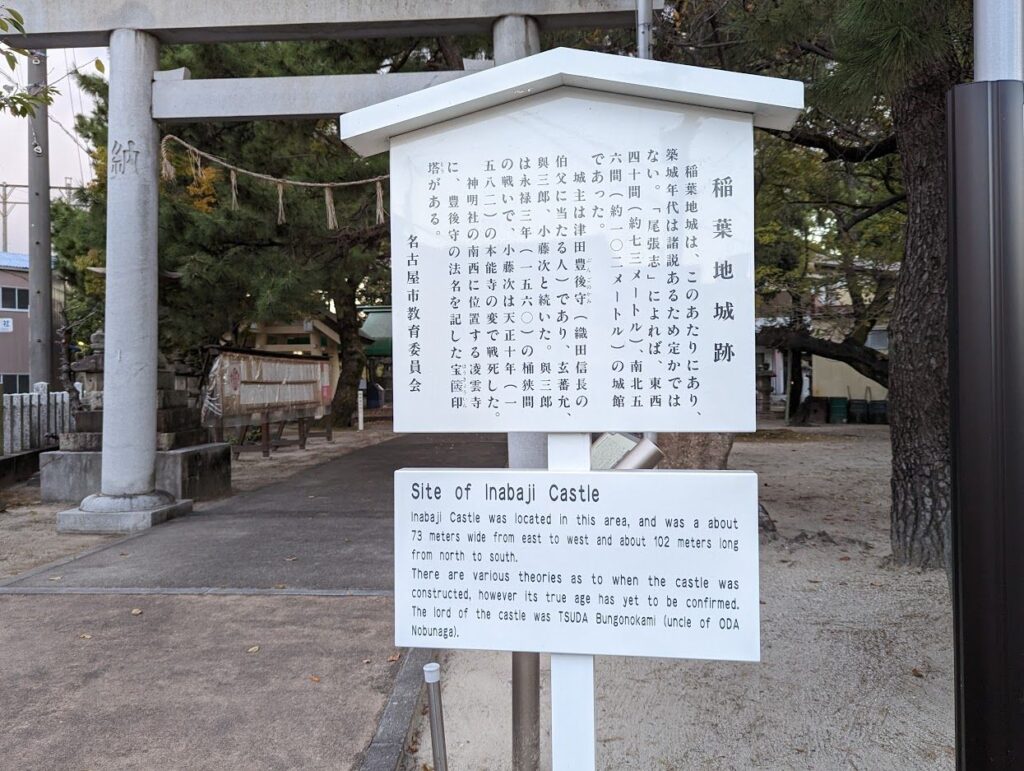

実は現在、12月末の発売を目指して『若き信長の知られざる半生(仮題)』という単行本を書いています。信長が生まれてから桶狭間の戦いに至るまでを毎年ごとに解説したものです。それでいろいろ調べているうちに、これまで書いてきたことの大きな間違いに気が付きました。それは、中村区にあった稲葉地城が信長の伯父信光の城ではないということです。稲葉地城跡の神明社には名古屋市教育委員会が立てた白い説明看板があり、そこには以下のように書いてあります。

稲葉地城跡

稲葉地城はこのあたりにあり、築城年代は諸説あるため定かではない。「尾張志」によれば、東西四十間(約七十三メートル)南北五十六間(約一〇二メートル)の城館であった。

城主は津田豊後守(織田信長の伯父に当たる人)であり、玄蕃允、興三郎、小平次と続いた。興三郎は永禄三年(一五六〇)の桶狭間の戦いで、小平次は天正十年(一五八二)の本能寺の変で戦死した。神明社の南西に位置する凌雲寺に、豊後守の法名を記した宝篋印塔がある。

この説明から津田豊後守は、信長の伯父(父信秀の弟)の織田信光であると理解され、南西にある凌雲寺の宝篋印塔は信光の墓と思われてきました。しかし、これは大きな勘違いでした。

最近立った現地案内看板には、このようにあります。

津田豊後守について

「津田豊後守とは誰か」について諸説ありますが、「稲葉地 津田氏の由来 津田保雄著」及び「中村歴史の会編纂 稲葉地村」の記述によると、稲葉地津田氏の祖、織田豊後守は岩倉城主で織田敏定の庇護を受け、敏定の末息子敏元を養子嗣に迎え、居城を稲葉地に構え、津田を名乗ったとされる。

敏元は信長の母の姉を室に迎えた(従って敏元は信長の伯父)。

その子玄蕃は信長と敵対する清須織田軍と稲葉地川(庄内川)で織田信光の援軍が到着するまで全力で戦ったとされる(萱津の戦い:稲葉地川の戦い)。

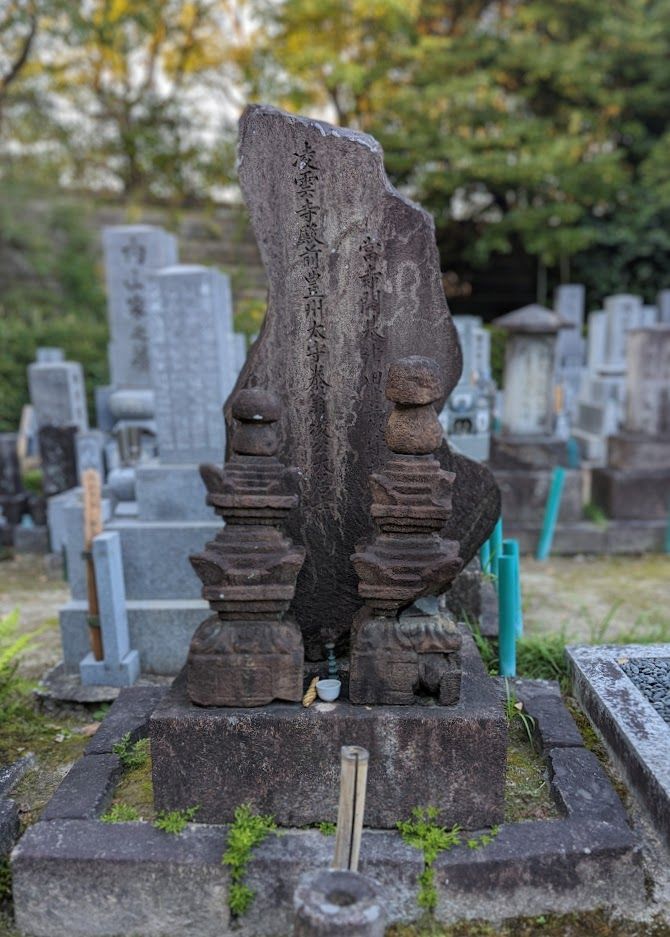

玄蕃は父豊後守の墓を凌雲寺に建立。墓石には「当寺開基津田豊後守法名凌雲寺殿前豊州太守泰翁公大居士」と あり、裏面には「天文五年(一五三六年)十月二十八日没津田玄蕃建立」と書かれている。

玄蕃の子与三郎は桶狭間の戦いで鷲津砦で戦死、その子小藤次は本能寺の変で戦死。

信長が幼少の頃、津田家に預けられ凌雲寺で学問したことからも信長織田家と津田家は特別な間柄だったことがうかがわれる。

城屋敷神明社

この2つの看板の内容で異なってる点は分かりますでしょうか。名古屋市教育委員会の看板には、津田豊後守が「信長の伯父」とされ、城屋敷神明社の看板には、津田豊後守の養子(敏元)が「信長の伯父」だとされています。神明社の記述を信じれば、津田豊後守の養子が信長の母方の叔母の夫(義理の伯父)となります。つまり、津田豊後守は信長の伯父ではないので、信長の父の弟・信光ではないわけです。

津田豊後守が死んだのは1536年で、織田信光が死んだのは1554年ですから、全く合いません。なんでこれまで同一人物だと思いこんでいたのか、お恥ずかしい次第。看板の記載を疑わないといけませんでした。

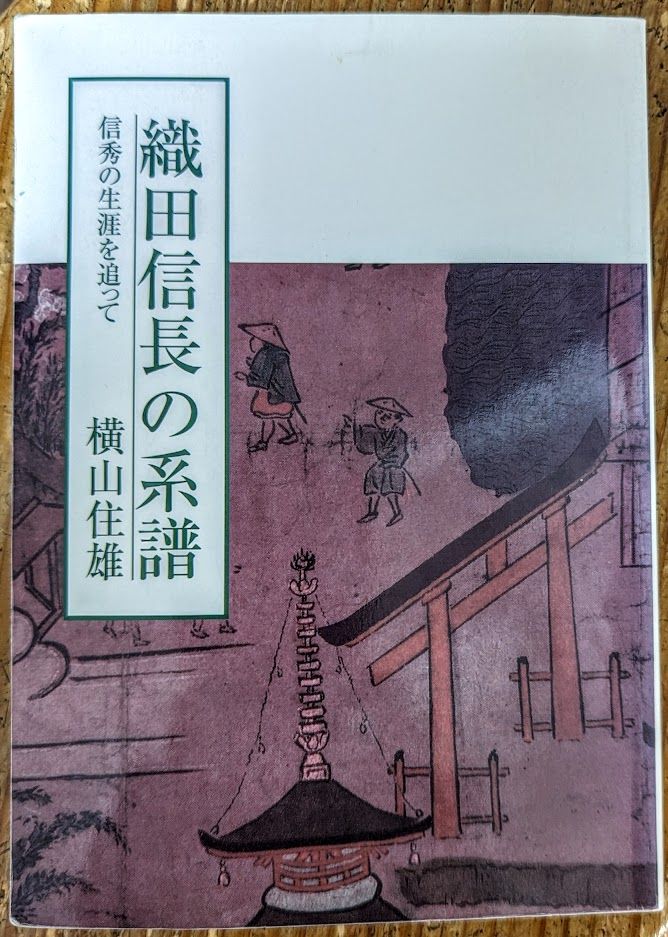

では、津田豊後守は誰なのか。これは昨年亡くなった市井の偉大な研究者である横山住雄先生が約30年も前に書かれた『織田信長の系譜~信秀の生涯を追って』の中にありました。横山先生が調べて作られた系図では、信長の祖父信貞の兄弟として豊後守が登場しています。しかしここでは信長の曽祖父(信貞の父)良信(すけのぶ)について言及されており、その子供の一人である稲葉地城主の豊後守に関しては何も書かれていないため、読んでいても気がつきませんでした。

つまり、津田豊後守は信長の父である信秀の伯父ということになります。これは神明社の説明のほうが正しいでしょう。ただ「豊後守は岩倉城主で織田敏定の庇護を受け」というのは、敏定が岩倉と戦った当時の状況から考えると、ちょっとありえないでしょう。これは、岩倉市の龍潭寺に岩倉城主とされる織田敏信という人の位牌があり、この人が津田豊後守と同一人物と考えられるとされるためですが、このあたり、どうにもよくわかりません。

というように、信長も三代さかのぼると実はよくわからない、というのが、この時代の研究の現状です。ただ、若き信長の活躍の頃になると『信長公記』のおかげで少しだけ分かってきています。しかし「萱津の戦い」のときに、信長伯父の信光が守山城から稲葉地城へ駆けつけていますので、その影響ですっかり稲葉地城が守山城とともに織田信光の城であると思いこんでしまっていたようです。織田信光の子供は織田信成で、信長の妹を妻にして小幡城主ですから、玄蕃允、興三郎、小平次という稲葉地城の人々とは確かに別ですね。

ウィキペディアなどを見ても、どれも稲葉地城主は織田信光としてありますので、みなさんもご注意ください。偽書『武功夜話』とか、こうした思い込みとか、いろいろと間違いは多い若き信長の時代。今度の本ではこうした間違いを正し、最新の見識を入れて、できるだけ正しい信長の姿を描こうと思っておりますので、ぜひご期待ください。