2022年7月26日

毎月1回、第1土曜日に開催している鳴海中日文化センターでの信長講座ですが、講座と現地探訪がセットでして、講座の翌月は現地に行くことになっています。6月は「稲生の戦い」の座学をして、7月2日に現地へ行くことにしていました。

ところが、この日は「酷暑」となり、やむなく中止に。例年ですと、この時期は雨の心配こそすれ、暑さはしのげるものでしたが、今年は異常気象。9月に順延となりましたが、はたしてそれも大丈夫なのか、と今から心配しています。そこで、この日に行く予定だった「稲生の戦い」に関して、今回は新知見を入れつつご紹介します。

「稲生の戦い」は、1556(弘治2)年8月24日に信長勢700名と柴田勝家勢1000名・林美作守勢700名の連合軍が戦った合戦です。柴田・林勢の大将は、信長の同母弟である信勝ですが、本人は戦いには参加していません。信勝は、よく信行といわれていますが、信勝が正しい。その信勝はこの頃、織田弾正忠達成(みちなり)と名乗っていて、清須の守護代である大和守家の通字「達」を使っていること、そして何より信長の家の弾正忠を使っていることから、2人の父である弾正忠信秀を継ぐのは、大和守の家臣である自分が正統である、と主張していたのでしょう。

つまり、この戦いを行う名目としては、正統な後継者の信勝が、勝手なことをやる兄を粛清するということになり、それに信勝家臣の柴田勝家や、信長を見限った林秀貞らが加わり、尾張を二分する内戦となりました。信長は信秀死去のあと、天皇からの停戦命令を破って今川と戦い続けてきましたが、それは美濃の斎藤道三が信長に味方していたからできたことです。

しかし、この1556年4月に道三が息子の義龍に討たれたことで、美濃斎藤と駿河今川の両面が敵となった信長に対し、尾張国内の親今川勢が信勝を担いで蜂起したという図式となります。

信長はこれまで、国内の親今川派を叩いてきました。横山の戦いの丹羽氏、赤塚の戦いの山口氏、清須小守護代の坂井氏、そして笠寺界隈の国人衆など。ただ、父信秀が倒した那古野今川氏豊(今川義元の弟)の那古野今川氏は、織田一族が尾張へ来る以前、150年以上前から将軍直属の部下(幕府奉公衆)として、尾張守護の権限が及ばない独自の領地や家臣を持っていました。織田家より長く那古野に君臨し、その家臣だった尾張東部の国人衆はこの時点になっても、まだ今川一族に親近感があったようです。

この時点で信長に敵対した勢力は、稲葉山の斎藤義龍、南に下って尾張岩倉の織田伊勢守家、春日井郡の林美作守、名古屋城の林秀貞、大脇城(名古屋市中村区大秋)、米野城(名古屋市中村区米野)、さらに南下して前田氏の荒子城(中川区荒子)となり、5月頃には、美濃から荒子まで南北に反信長ラインができあがりました。さらに、東方面では、守山城には岩崎の丹羽氏が入っていましたし、信勝の末盛城、柴田勝家の下社城などもあって、信長、絶体絶命です。

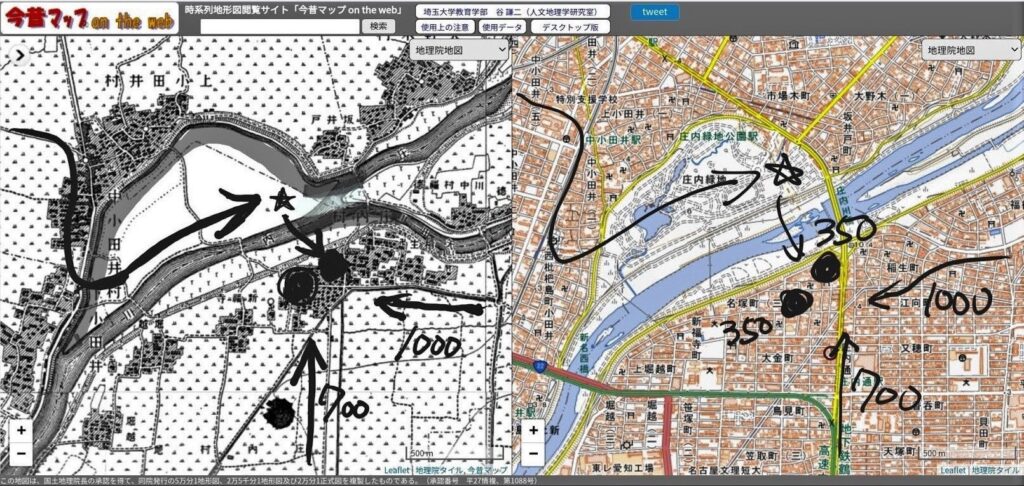

この事態に信長は、武力で決着をつけることを決め、8月22日、庄内川・矢田川が合流する付近の敵側エリアである名塚に砦を築いて佐久間大学を入れ、敵側を挑発しました。後の桶狭間の戦いと同じやり方です。翌23日は雨になり川が増水したので、信長は後詰に来られないだろうと24日、柴田・林が砦の排除に都合1700を率いて出陣してきました。柴田勝家1000は末盛城から(現在より南を流れていた)矢田川沿いに西に進軍し、稲生の村外れの街道から西向きに布陣。林美作守は、700を率いて那古野城から(岩倉方面につながる)稲生街道(現在の江川線)に入って、稲生村で北向きに布陣。信長は、いつもの親衛隊700程を引き連れ、増水した川をもろともせず渡り、正午ごろ、まず信長勢の半数が東向きに柴田勢に挑んだのです。

足軽部隊が長槍で叩き合い、信長方の山田治部右衛門が柴田勝家に討たれたものの、勝家も負傷して戦場を離脱。しかし、信長方は劣勢で、多くの武士が討たれ、信長のもとまで逃げ帰ってきました。しかし、信長の馬廻りと思われる森可成らが柴田勢へ突入すると、信長が大音声で怒声をあげたため、その威光を恐れて、勝家のいない敵軍勢は崩れ、敗走しました。そこで信長は、南に向きを変えます。林美作は、ちょうど黒田半平と戦っていましたが、そこへ信長が駆けつけ、槍で突き伏せて自ら首を取りました。

こうして信長自身が戦闘に加わって勝利を収めたわけですが、これは戦いに出ずに負けた信勝には決定的な敗北となったようです。やはりこの時代、軍事的なカリスマ性がものを言うのでしょう。敗北した信勝や柴田勝家、林秀貞らは信勝の母(土田御前)を仲介に詫びを入れ、許されました。これによって弾正忠家や守護とは関係なく、信長その人のもとに尾張東部の人々が集結するようになりました。そして、柴田勝家も信長につきます。信勝は戦いのあとに信成に改名していますが、信長は死ぬまで信長で通すというこの時代には珍しい人です。そこにも信長のなんらかの意思が込められていると思われます。

道三なきあとの危機を武力で乗り越えた信長ですが、この戦いによって尾張国内では表向きに親今川の態度を持つ人々はいなくなりました。放置すれば、内部から今川に通じる人々がいたのですが、稲生の戦いはそういう人々に信長側につくしかないと思うようにさせたのが、この戦いの重要な意義です。あとは斎藤義龍に味方する人々(岩倉織田伊勢守家など)を討ち、そして、桶狭間の戦いに向かってひたすら今川と戦い続けるだけです。

さて、この稲生の戦いは西区の稲生でありました。今もある稲生の集落の南のあたりが主戦場だったようで、673年の創建とされる伊奴神社の前あたりが、おそらく柴田勝家勢との戦いの場所。そして、おそらく今イオンタウンのあるあたりが、林勢との戦いの場所でしょう。行ってみても住宅地が広がるばかりで何もありませんので、想像力を働かせるしかありません。庄内通駅の北西100mほどに討ち取られた林美作守を供養する庚申塚があり、そこが史跡の古戦場跡になっています。

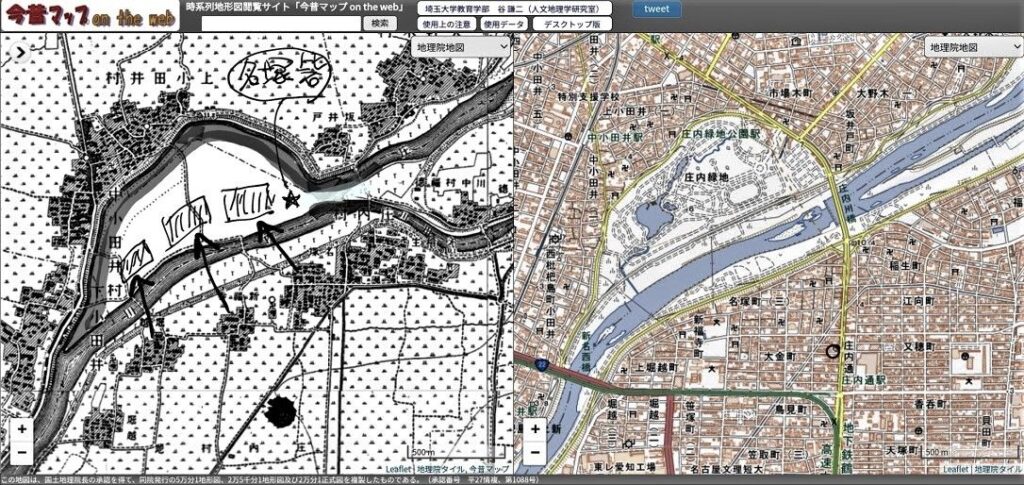

問題は、その北にある白山神社で、ここが名塚砦のあった場所とされますが、ちょっと疑問です。この時代、その現在西にある3つの集落(名塚・新福寺・堀越)は、庄内川の北側、現在の庄内緑地公園の中にありました。つまり庄内川・矢田川の当時の川筋は地図のようなものとなると思います。庄内緑地の北側には、1400年頃に作らた武衛堤という堤防があって、小田井の集落を洪水から守っていました。なので、そちら側を庄内川が流れ、集落のある中洲、そして矢田川というふうに流れていたと考えたいところです。

そうすると、名塚砦は庄内川と矢田川の間あたりに作られたとしたほうが良いように思われます。名塚という集落はそこにあるのですから。なお、矢田川が現在の川筋となったのは、現在から100年ほど前のことで、庄内自動車学校のあたりを流れていました。現在大きなマンション群がありますが、そこが当時の川筋となります。

ということを踏まえて現地に行ってみると、信長たちの動き・心情がよくわかります。講座にご参加いただければと思います。9月には、行けなかったこの「稲生の戦い」と岩倉との「浮野の戦い」の現地へ出かける予定です。現在、コロナの影響で室内講座の人数が制限されており、満席状態になっていますが、10月からコロナが落ち着けば、もう少し人数を増やせますので、まずはお試しで9月の稲生の戦い現地ツアーにご参加ください。こちらは野外ですので、少し人数が増えても対応できますので。鳴海中日文化センターへお問い合わせください。