2013年3月5日

1556年、信長は満22歳になります。この年の初めごろは、前年に敵今川方の三河方面担当である軍師雪斎が死んだこともあって三河方面を攻めていた信長ですが、その頃、頼りにしていた美濃の義父斎藤道三にも試練が襲っていました。

息子の斎藤義龍が道三を追放したのです。その際、道三に味方する美濃衆は多くはなく、よく知られているように「主を追放してのし上がり、独裁的」であった道三は、ついに家臣からの支持を失ったようです。

信長と手を組んでいたこともその遠因でしょう。何しろ富田正徳寺で信長と会見した時、自分の子供らは信長の門下に下ると言ったくらいですから(結果としてそれは正しかったのですが)。

また道三は死の前に美濃一国を信長に譲るという遺言状をしたためたとも言われており、美濃衆としてはそんな道三を許せなかったようです。そして4月20日になって、道三は義龍によって長良川で討たれてしまったのでした。

斎藤義龍に関しては、真偽の程はわかりませんが、最後の美濃守護土岐頼芸から道三が愛妾を奪って自分のものにした時すでに妊娠していた(つまり義龍は土岐頼芸の子供であった)という説まであるくらい、道三とは反りが合わなかったのでしょう。

また義龍にしてみれば自分が生き残るための謀反という側面もあったのでしょう。義龍は、道三の子であることが間違いない弟の次男孫四郎、三男喜平次の二人もだまし討ちにしています。このあと長く信長を苦しめることからも、義龍はそれなりに有能な武将だったようです。

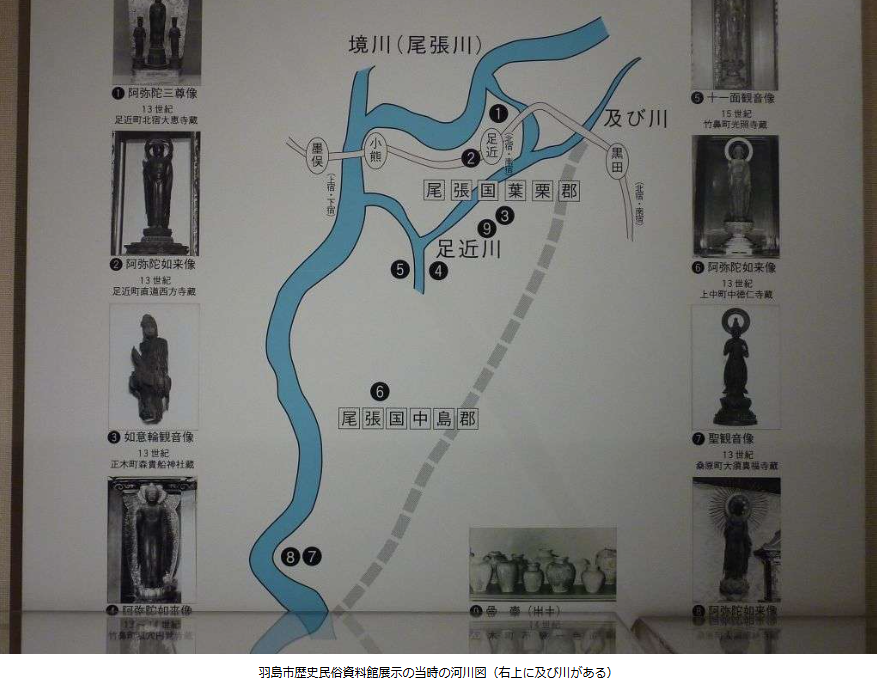

さて道三の危機を聞いた信長はすかさず美濃へ向かいました。しかし時すでに遅く、道三を討って勢いに乗り南下してきた義龍軍と、尾張葉栗郡の及河原(当時はまだ尾張であった現在の岐阜県羽島市北及のあたり)でぶつかりましたが、敗退して本陣を置いていた大良(羽島市正木町大浦)まで引き、さらに大きな川(これは今ほどの大河ではなかったと思われる木曽川=当時の黒田川)を超えて撤退することとなってしまいました。

このとき信長はしんがり(撤退の最後尾)を自ら努め、鉄砲を撃って敵を威嚇しつつ、最後の船で川を越えたということです。いつもながら自らが先頭(この場合は最後尾ですが)に立って戦う信長を見れば、たとえ負け戦だったとしても、信長軍の士気は簡単に落ちたりしなかったことでしょう。強い信長軍はこういう信長の姿が支えていたのです。

及川というのは尾張と美濃を隔てていた境川の支流の一つで、岐阜市柳津町の南、そして木曽川の西側となる羽島郡笠松町北及のあたりを流れていた川でした。鎌倉街道も近くを通っています。現在は広い田園が広がっています。行ってみると今でも合戦がしやすそうな場所です。

そしてそこから3kmほど(徒歩で30分)南下した羽島市正木町大浦新田のあたりが大良砦ということになります。大良砦は大浦新田7丁目にある祠の金矮鶏(きんちゃぼ)神社のあたりという地元伝承があるのですが、新田という地名からもここなのかは疑問が残ります。

ただこの大浦あたりであることは間違いないでしょう。木曽川にかかる濃尾大橋のたもとです。木曽川堤防に立って、鉄砲を放ちながら信長がここから撤退したことを想像すると、ワクワクしてきませんか。

しかし道三が死んだことで、信長はこのあとますます窮地に追い込まれます。尾張上四郡を支配する(とされる)岩倉の織田信安はもちろん、身内の中にも信長に反旗を翻すものが出てきます。それらはすべて裏で斎藤義龍とつながっていたようです。

次回ではいよいよ謀反が起きたことをご紹介ます。