2022年10月4日

9月の17日に、鳴海中日文化センターの私の講座で、浮野の戦いの現地歩きに行ってきました。この連載で浮野合戦に関して書いたのは、もう9年も前のことになります(2013年6月6日)。それから10年近くの間に、この戦いの何か新しいことがわかったかというと、実は何もわかっていません。とはいえ、この戦いの話を少し書いておきたいと思います。というのも、9年前と違うのは、このあたりの歴史の話となると、すぐ出てくる『武功夜話』が偽書とはっきりしたこと。とにかく偽書に影響されないように考えるということで、何か新しい見解がみつけられないかと思う次第です。

浮野の戦いは1558(永禄元)年の7月12日に岩倉の織田伊勢守家と信長がぶつかったもの。このころ、岳父斎藤道三を失った信長は、美濃・斎藤義龍を敵としていました。尾張国内では、敵対勢力をだいたい抑え込んでいましたが、岩倉は義龍と組んで信長に対抗してきます。かつては、清須の守護代織田大和守家が尾張下四郡を、岩倉の織田伊勢守家は尾張上四郡を支配していたとされますが(※この見解は最近見直されつつある)、この頃には、すでにそのような力はなく、おそらく信長につこうとした父織田信安を、美濃についた子の信賢が追放して信長に対抗したということではないか、と思われますが、なにぶん史料がないのではっきりとはわかりません。

『総見記』という戦いから130年ほどたってから書かれた軍記物(戦争読み物)には、けっこう詳細に載っているのですが、日露戦争の局地戦のことを今現在で書いたようなものですので、どうにも参考にできない。でも、信長公記には書かれていない5月28日にあったという緒戦の戦いに関して書いてありますので、そこをちょっと現代語で要約してみますと以下のようになります。

信長と家老衆は申し合わせて2000余騎で、5月28日に岩倉に向け出陣した。浮野に陣を置いて情勢を見、あちこちに放火。まず元気な若武者100騎ばかりを出して、足軽働きをさせ、敵兵の様子をじっくり観察した。信長は城をとるためには味方で敵を誘い出して、付け入ることにしようときめた。岩倉方は敵の手立てに乗せられて城を乗っ取られるな、と城にいる諸勢力は各々勝手に出てくることなく、城に籠った。

ただし、追手門は織田七郎左衛門と山内猪之助両人の命令で動く兵がわずか300余騎で守っていた。信長はそれを見て、あそこを攻めれば、家老たちが誘いに乗って出陣命令を下すだろう。戦のやり方を見せてやると、若侍140~50騎を出陣させた。

敵も140~50騎を出し、まず会釈した後、始めは互いに矢戦となり、その後は手に手に槍をとって、突きつ突かれつ戦い、ついに城中のものが打ち勝って、信長勢は退いていくのをなおも追いかけていくところへ織田七郎左衛門が馬で乗り付け、これ以上戦わないよう伝えて、城へ引き上げさせた。それを信長は見て、「なかなかのものだ、侮ってはいけない」といった。

まあ読み物としては面白いのでつい引き込まれますが、参考にするわけにはいきません。その点、『信長公記』は一応信頼できますので、『信長公記・天理本』のかぎや散人氏による現代語訳ですと、この続きはこうなります。

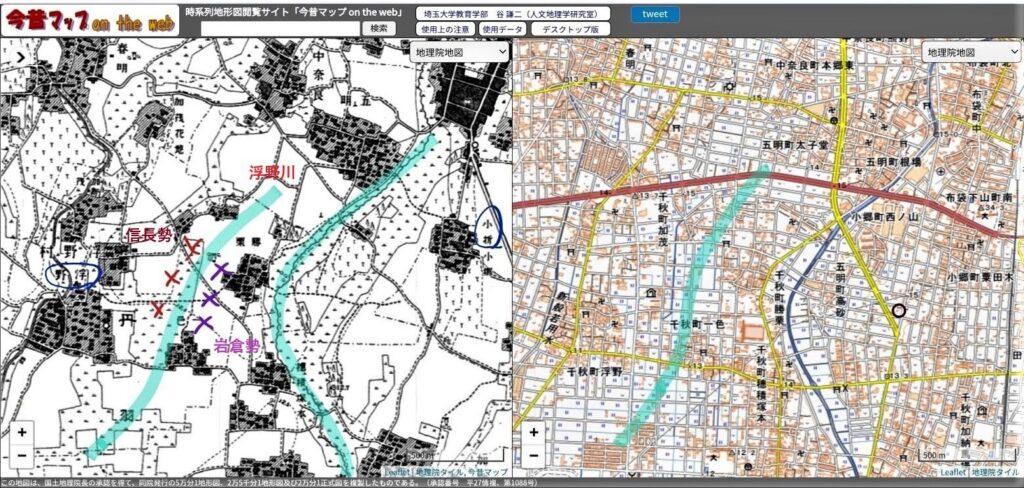

七月十二日、清洲と岩倉の間は3・2kmに満たない距離だが、岩倉城の清洲側は湿地が広がる難所であったので、信長は清洲城の北へ12kmほど迂回して岩倉城の後へ回り、足場が良い方角から進出して浮野という所に陣を布き、攻撃をかけようとした。そうしたところ、岩倉方からは三千人ほどが、意気揚々と出て来て防御陣を布いた。信長の兵力が千人を超えることはとてもなかったろう。七月十二日の正午頃、東南へ向かって兵を出撃させ、数時間戦って敵を追い崩し、多くの敵を討ち取った。

この戦いに浅野村の林弥七郎という弓の達人が参陣していた。また、橋本一巴と言う人は鉄砲の名人であった。二人は一騎打ちをし、林弥七郎は、いがの根を矢竹である箆代に挿し嵌めた矢を放って橋本一巴を射倒した。一巴も鉄砲によって林弥七郎を撃ち倒した。

これを見た信長の膝下にいた小姓の佐脇藤八が走り出て、林の首を取ろうとしたところ、林は倒れたままの態勢から、太刀を器用に抜き放ち、佐脇藤八の左ひじを具足の籠手もろともに打ち落とした。藤八もまたこれにひるまずに闘って、ついに首を取った。林弥七郎の弓と太刀の業前はまことに見事なものであった。

さてその日は清洲へ引き揚げられ、翌日首実検をしたところ、身分のある侍たちの首数が千百余りあった。

こちらも読み物としても結構面白いのですが、戦いから50年くらいあとに、当時生きていた人(著者の太田牛一)がメモをもとに書いているようなので、いちおう信頼できるものとされています。

ということを教室でお話して、現地へ行ったわけですが、戦いの死者を葬った塚があった場所という浮野古戦場跡へは、一宮駅から千秋ふれあいバスで20分ほど、一宮市千秋町浮野海道25です。古戦場跡は10年前よりよく整備されていて、パンフレットも置いてありました。地元の方が手入れされ、椅子なども用意されてましたが、駐車スペースはなくなっていました。ここの見学は10分程度。ただし、バスは1時間半に1本しかないので、ここから戦いのあったあたりを通って30分以上、徒歩で行軍して次の場所へ向かいます。

浮野には当時、浮野川が流れていて、戦いはその川をはさんで行われたようですが、現在はありません。用水が1つありますが、それが痕跡でしょうか。当時は木曽川の支流が今より多く流れ、浮野川はその1つのようです。ここよりさらに下流の方は、川自体がなくなって湿地帯になっていたようで、それが岩倉の西側、現在の一宮市三ツ井のあたり。一宮インターのあたりですね。そのため信長は清洲城の北へ12kmほど迂回して足場の良い浮野へ布陣したということのようです。浮野古戦場跡から15分ほど歩くと、浮野川ではなく青木川が今も流れていますが、そのあたりは民家もなく、当時の雰囲気が残っていました。こういうところで両軍は戦ったのでしょう。

現地歩きはそういうふうに当時を想像しながら歩くわけですが、これが結構楽しい。とはいえ、気候次第ですが。幸い台風前の曇空でしたので、今回は快適に歩くことができました。炎天下だと大変ですが。そして、このまま敗走する岩倉勢のあとを追いかけて岩倉城まで行きたいところですが、それはあまりに距離があってムリ。そこで、今回はそのまま東へ15分ほど歩いて、小折の生駒屋敷跡へ向かいました。浮野からは直線で約2.5kmです。

生駒屋敷は、偽書『武功夜話』で「吉乃」と偽名が書かれてしまった信長の正妻「生駒の方」の里。屋敷跡や生駒の方の御殿があったという場所、墓などを見学して、取り壊されて跡形もなくなった菩提寺の久昌寺跡地を歩きました。浮野合戦のときは、生駒氏は信長方のはずですから、これだけ古戦場に近いのであれば、共同作戦を戦った可能性があります。もしかすると、足場の問題だけではなく、生駒氏とともに戦うために浮野に布陣したのかも。生駒氏は犬山城の織田氏の家臣だったようですから、『総見記』にだけ書かれている犬山勢が加勢したという話は、このあたりから来ているのかもしれません。

ということで、浮野の戦い自体に関してはあまり収穫がありませんでしたが、浮野と小折が近いことはよくわかり、そこから上記のような想像もできました。やはり現地を歩くのは大切だと思います。10月からの鳴海中日文化センターの講座では、桶狭間の戦いをさらに詳細に歩いてみようと思っていますので、ご参加希望の方はお問い合わせください。教室は名鉄本線鳴海駅の前ですから、全く不便さはないと思いますし、半分は現地集合ですから、どちらにお住まいの方もぜひ。