2017年5月24日

ちょっと前のことになってしまいましたが、4月2日に、岐阜城山上石垣整備推進協議会の主催する、信長時代の山頂部分の石垣調査に同行させてもらいました。岐阜城の山頂に石垣が残っていることを知っている人はあまり多くないと思いますが、ここには信長の城があったわけで、当然石垣もありました。それが今も埋もれて残っているのです。

城郭研究の第一人者中井均先生、「信長の城」の著者加藤理文先生、山麓の信長居館発掘調査の長である内堀信雄氏、さらに小牧山城を発掘している小野友記子氏ら、そうそうたるメンバーを推進協議会の代表である柴田正義氏が案内してくれました。もちろん徒歩での登城です。私も初めて歩いて岐阜城へ登りましたが、これはかなり厳しい「登山」でした。これまで様々な山城へ登ってみていますが、岐阜城はちょっと驚くほど登るのがキツイ。では信長は、そこをどういうルートで登っていたのか、実はそれがまだ分かっていないそうです。

馬の背登山道を登っていくと途中の山中に「不明門(あかずのもん)」と協議会が呼んでいる石垣がありました。また山頂部では観光客が現在の模擬天守へ歩く通路の下にも、「天空橋」と呼ぶ立派な石垣がありました。他にも崩れてしまっている石垣を含め、山の中に分け入って多くを丹念に見て回ったわけですが、これらは江戸初期に測量して書かれた「稲葉山城址の図」を見ながら、協議会が調査を進めて存在が分かってきたものです。

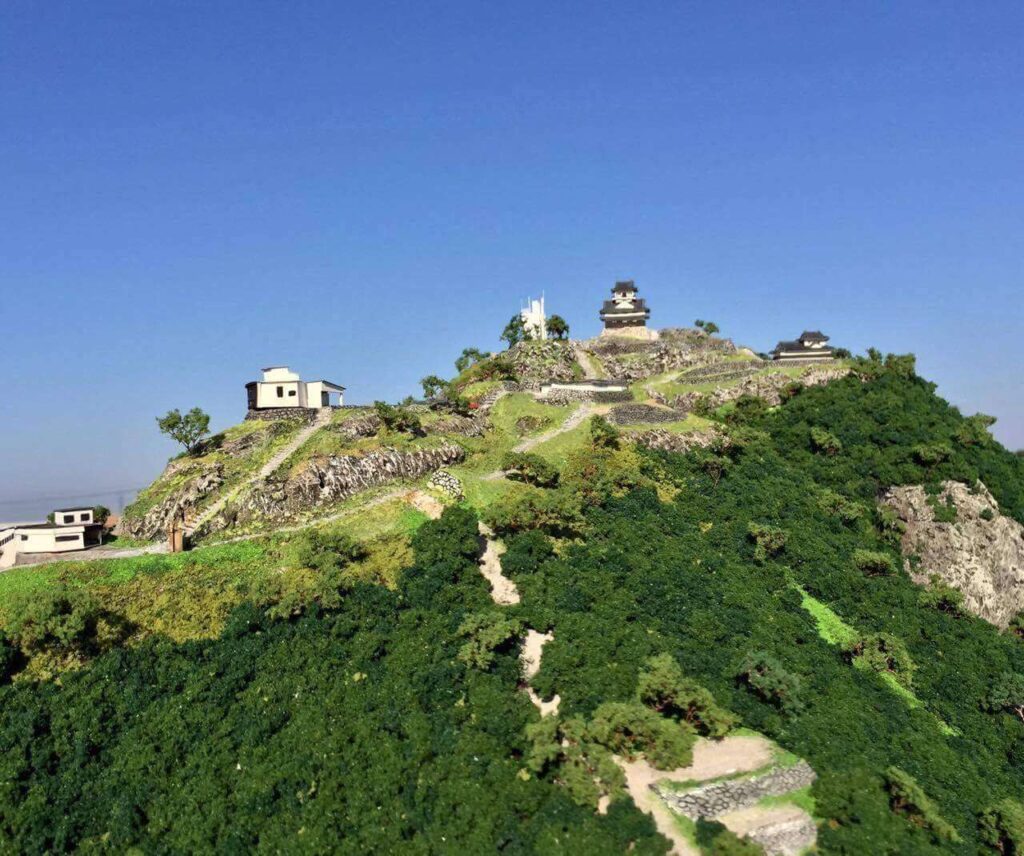

こうした石垣は昭和31年の模擬天守建築以降の観光開発により少し破壊されていますが、まだまだ昔のまま埋もれていることがはっきりしてきました。これを調査・整備し、岐阜の観光の起爆剤として役立てることができないだろうか、というのが協議会の柴田正義代表の思いです。例えば山頂部の生い茂った木を少し切るだけでも、石垣の姿が現れるはずで、その模型を作り、現在ロープウェイの駅(地上)に展示しています。

今年、信長岐阜入り450年の岐阜市ですが、そういう年でありながら今ひとつ観光の盛り上がりに欠けているのも事実で、また、こういった石垣の調査も、役所の仕事のスピードではまだ何十年もかかりそうです。柴田氏らはそれに少し苛立って、民間から岐阜城石垣をアピールしようと活動しているということでした。

そして協議会では、7月の29日(土)、30日(日)の二日間、ぎふ信長の城サミットを開催することにしています。29日は、建築の立場から城を研究する第一人者の三浦正幸先生と、城郭ライターの萩原さちこ氏の講演、そしてこの二人にDJのクリス・グレン氏、城好きプロレスラーの藤波辰爾氏、そして協議会の柴田代表も加わってのトークショーがあります。

また、翌30日は石垣調査に同行した小野友記子氏が小牧山城のことを、内堀信雄氏が岐阜城のことを、加藤理文氏が安土城のことを、中井均氏がこの山上石垣のことを講演されますので、信長の城に関しては、この一日で最新研究のすべてわかるという充実したものとなっています。講演の後は全員によるトークショーも行われます。2日に渡るイベントで、共に有料(前売り1700円、当日2000円)ですが、十分それに見合う内容といえるでしょう。ぜひおでかけください。

しかしまあ、岐阜城は登るのが大変です。登ってみて実感しました。ここを毎日のように登っていた信長はさぞや健脚だったことでしょう。尾張時代の信長に関する研究の第一人者である横山住雄先生は、岐阜城から安土城へ移った原因のひとつに、岐阜城が高すぎたからではないかと言われています。清須城から小牧山城に移って高い城の良さを実感した信長は、もっと高い岐阜城の絶景で天下を取った感を満喫したのでしょう。

ただ実用的な城としてはあまりに登るのが大変だったので、手頃な安土に移ったのではないかと。ちなみに小牧山城は標高約86m、比高(麓からの高さ)約70m、岐阜城は標高328m、比高300m、安土城は標高199m、比高110mです。ちなみに名古屋駅前ミッドランドスクエアの展望台は標高250mですが、わずか40秒で登れます(苦笑)。