2016年4月28日

どうも間が空いてしまっていますので、思い出していただくために、この頃の情勢からおさらいしてみます。織田信清の犬山城が落城したのは65年の2月頃という説が強まってきていますので、ここでもその説を取り、2月に犬山が落ちたとします。

これにて尾張で抵抗勢力はなくなりました。そしてすぐに信長は対岸の伊木山に渡り、木曽川対岸の宇留間(鵜沼)の城を開城させます。さらに犬山から尾張側の木曽川沿いに北上し、栗栖から木曽川を渡って対岸の猿啄城を落としました。これが犬山落城半年後の8月のことです。

その前の7月頃には、猿啄城の北8.5キロにある加治田城(岐阜県加茂郡富加町)の佐藤紀伊守親子が信長に内通してきました。これによって中濃から美濃へ攻め込むことがいよいよはっきりしてきました。

この佐藤紀伊守の内通によって、信長軍は猿啄城を落とし、加治田に向かって現在の坂祝町あたりの現在の飛騨街道沿いに北上し、美濃を攻めることになります。

加治田城の佐藤紀伊守忠能と息子の右近右衛門親子は、岸(梅村)良沢という人を使いにして信長への内通を伝えてきました。これは丹羽長秀の調略活動によるものとされています。

信長の喜びは格別で、兵糧をたっぷり蓄えておくようにと、使者の岸良沢に黄金50枚を託しました。佐藤紀伊守というのはかつて斎藤道三に仕えた武将で、道三の孫の龍興より、その活躍を昔から知っている信長に賭けたのかもしれません。良沢は後に信長から領地を与えられています。

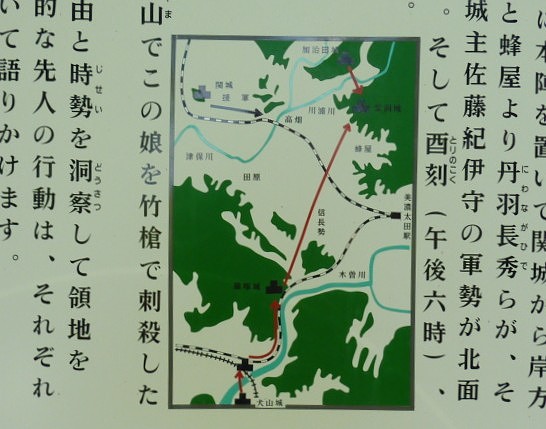

当然ながら、斎藤義龍側も黙ってはおらず、家老の長井隼人正道利が加治田の城の1.5kmほど南側に堂洞砦(堂洞城とも)を築き、岸勘解由左衛門と落ちた猿啄城から流れてきた多治見一党も加えて守らせ、自身も西6キロの鍛冶の郷である関に陣を敷いて、加治田城を圧迫していました。

堂洞砦の岸勘解由左衛門もまた、もともとは斎藤道三に仕えていましたが、道三と息子の義龍が争った際には義龍側についた人です。江戸時代の軍記物などで書かれた話では、佐藤紀伊守は信長へ寝返る前には娘を岸勘解由の息子へ嫁がせていました。しかし信長への寝返りによって、孫は殺され、娘は城から見えるところで磔にされたということです。

そうした状況の中、ついに信長本隊が加治田に達し9月28日に堂洞砦を取り囲みました。信長公記には、堂洞砦は三方が谷で、東側だけが尾根続きと書かれていますが、加治田城から眺めれば今もそれがわかります。

信長は自ら馬で駆けまわって周辺を偵察し、その日は風が強かったので「塀際まで詰め寄ったら四方から松明を投げ込め」と指示を出して、兵を配置しました。関からは長井隼人正が救援に来ましたが、3キロほど離れたあたりで足止めを食っていたようです。

信長公記には織田軍が激しく攻撃をしているのを見て手が出せなかったとされていますが、実際には西3キロあたり、川浦川の加治田側あたり(高畑という地区)に信長の本陣があったと言う話があるので、そこで食い止められていたと考えたほうがよさそうです。

ということで、この戦いの詳細は次回に回して、まずは加治田城です。加治田城がある富加町というのは、昭和29年に富田村と加治田村が合併してできた町です。

『武功夜話』が偽書ではないかと疑われた理由の一つが、富加という言葉が出てくることですが、これに関しては富田と加治田で富加と当時も使われていたと主張する人もいるようです。何よりこの町は奈良正倉院で発見された大宝二年(702年)作成の日本最古の戸籍で有名です。

半布里(はにゅうり)という現在の羽生という地名の土地の戸籍が残っていました。そのように、濃尾平野の最北端として昔から人が住んでいた場所のようです。

飛騨街道沿いの交通の要衝である加治田の集落を見下ろす加治田城(標高270m)は古城山の山頂で、佐藤氏の菩提寺である龍福寺からは今は登れないようなので、東海環状自動車道東の清水寺の方から山を登って行くと行けますが、かなりの山中を歩くことになります。

頂上の主郭部からは左下に堂洞砦、さらには彼方に名古屋駅の高層ビル群まで望むことができ、その立地の良さが実感できます。信長は堂洞攻めの後、ここに泊まったと信長公記にありますから、この展望を信長自身が見ているはずです。

登り口にある清水寺は808年に坂上田村麿による開基という古刹で、県の重要文化財に指定されてる二天門や国の重要文化財の木造十一面観音坐像があります。

また加治田城の眼下に広がる加治田の町は、川浦川(津保川)沿いの旧街道に古い民家が並ぶ風情のあるところで、今も酒造りを続ける松井屋酒造場(富加町加治田688-2)は江戸時代中期の寛政年間に建てられた酒蔵などが資料館として公開されています。

最寄りのインターチェンジは東海環状自動車道富加関インター、駅は長良川鉄道越美南線富加駅ですが、徒歩では移動の難しい距離です。