2023年2月14日

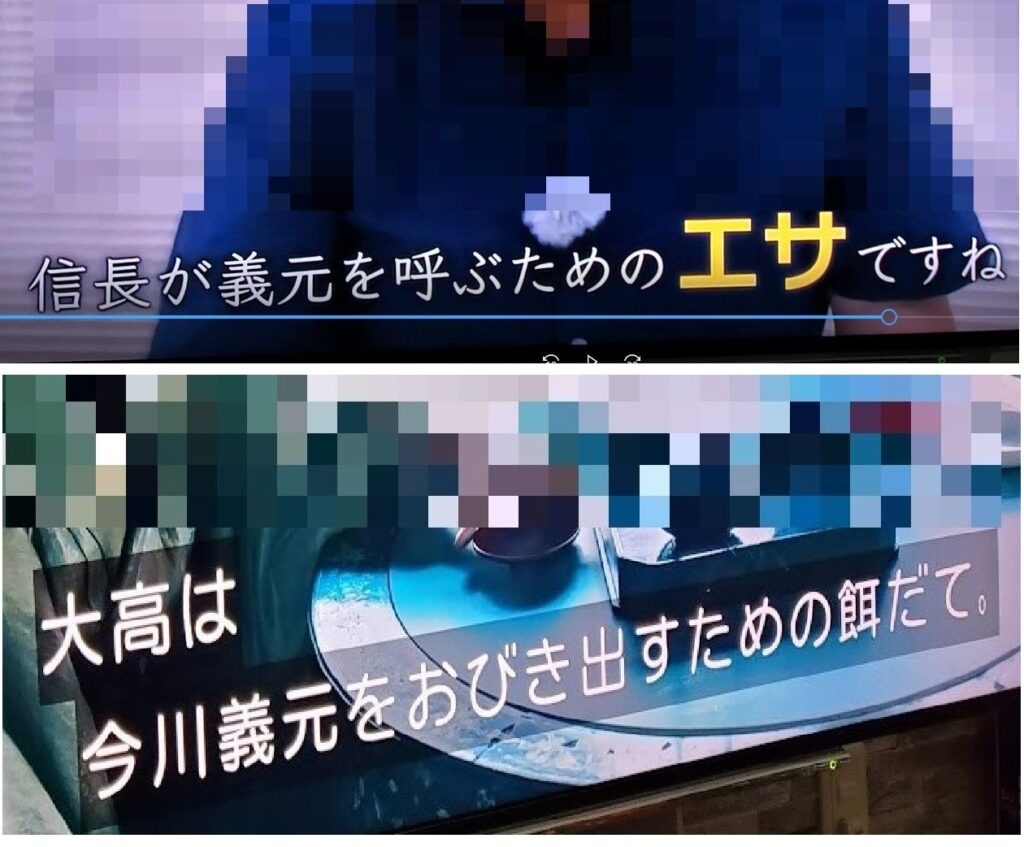

さて、今回も「どうする家康」についてですが…1月29日に放送された第4回でなんと、21年9月に私がNHK「歴史探偵」に出演してお話しした「信長方が砦で包囲した大高城は義元を呼び込むためのエサだった」が、そのまま採用されていました。これは、清須城を訪ねた元康(家康)が信長に、「信長はたまたま義元に勝っただけ、自分は兵糧入れに成功した」と主張した時、そばにいたムロツヨシ扮する藤吉郎(のちの豊臣秀吉)が「大高城は義元を桶狭間へ呼び込むエサだった(だから適当に戦ったので兵糧入れは成功した)」と、説明しました。これ、私が「歴史探偵」で言ったママです。

そうしたら2月8日午後10時から、出演した歴史探偵が1年半ぶりに再放送されました。歴史探偵はちょくちょく再放送されるのですが、なぜかこの「桶狭間の戦い」の回だけは放送されませんでした。「どうする家康」の重要なストーリーとなっているので、ネタバレを避けてのことだったのでしょう。そして今回、ハレて放送されたわけです。しかも、水曜午後10時という通常放送時間枠でした。

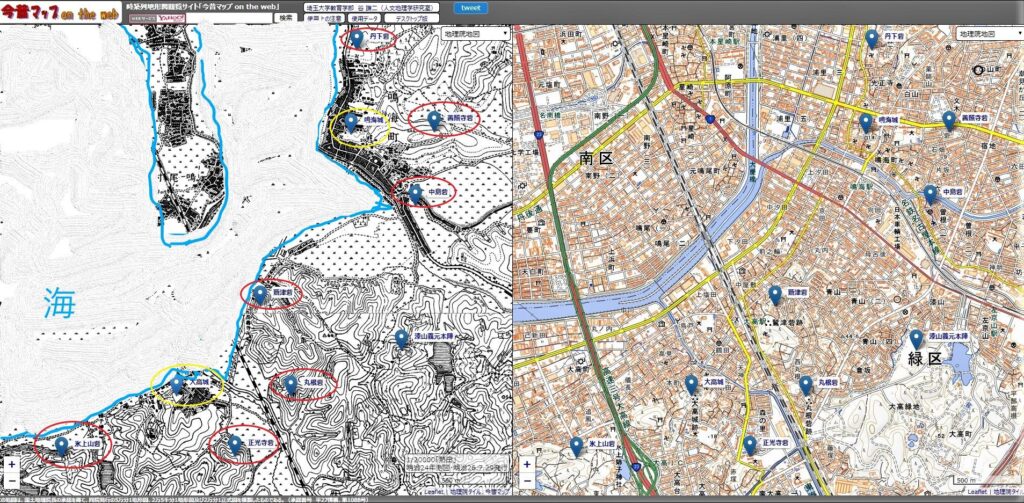

この番組では、まず一般に言われる「強大な今川 対 弱小の織田」を、当時の清須に武器工場があったこと、信長の長槍部隊が強力な破壊力を持っていたこと、近江の六角・朝倉氏と提携していたこと(これは違うと私は思っていますが)、瀬戸焼の輸出などの経済力、更には農業生産力の高さで織田は弱小ではないとしました。そして「戦いのきっかけは今川義元」に関しては、海に面した大高城を4つの砦で囲み、義元本人が救援に出てくるように信長方が仕掛けたのだとしました。あくまで一つの見方として。(大高城はエサ、と言って説明したのが私です)。

次に、桶狭間が狭い窪地で足を取られる深田であったことを古戦場保存会が証言しています(おけはざま山の義元本陣にとっては天然の堀の役目)。その後、善照寺砦からの眺望を見せ、信長が義元の居場所を探す情報戦を鷹狩りで訓練していたとしました。この情報戦で本陣を発見して急襲したと。ただこの部分はちょっと個人的には納得できないですが、義元が将軍からの許しを得て塗輿で格式を示したことは紹介されました。そして、番組の最後で探偵役の越塚アナが「これが大河ドラマの表現とかが変わってくるといいですよね」と言っていましたが、まさにそうなってしまったわけです。

1年半前の放送では、あまり話題にならなかったのですが、今回の再放送では「大河ドラマの疑問が解けた」という声がSNSなどで盛り上がりました。「どうする家康」第1回では、大高城を抜け出した元康が海岸で本多忠勝と争う場面がありましたが、大高城の近くに海なんかないと言う批判がSNSではあったようですが、それも今回の歴史探偵で納得できたという話のようです。

ということで、めでたしめでたし、となるといいのですが、時代考証を担当する歴史家の平山優氏は「どうする家康」第4回に関して「ここで、はっきりと申し上げておきますと、全編にわたって、これはフィクションです。ですので、脚本家古沢さんの物語の展開を、視聴者の皆様がどのように感じられたか、面白いと思ったか、そうでなかったか、ということで、時代考証としてはほとんどいうことがないのです」とツイッターでバッサリ切り捨てているのです。つまり大高城はエサだった、もフィクションの一つだということのようです。

たしかにこの回は、ツッコミどころ満載の話ばかりでした。清須城の全景が中国風に見えてしまったり、実際にはない高い場所から清須を中心に尾張全体を眺めてみたり、瀬名に氏真が迫ったり、お市と元康が結婚しそうになったり。フィクションのオンパレードでした。そもそも歴史的事実としては元康が清須に行ったという話自体ありえません。したがって、藤吉郎がエサと言うこともないわけです。

ただしこの時点で、この戦闘エリアは信長方が優勢だったことは事実です。城を砦で囲むことができたということは、信長方が有利ということの証でしょう。その囲みを解くために義元が出陣したというのは、著名な城郭考古学者の千田嘉博氏も賛同されているようで、NHK「プロファイラー」という番組で証言していました。ネットでもこの義元出陣の理由は納得する声が多いようで、これが定説化しつつあるようです。

私が「歴史探偵」でエサだと言ったのは、まず義元が大高城に向かってやってきてくれないと我々が唱える新説「撤退奇襲説」が始まらないからです。前日に大高城に入って一泊した義元は、戦い当日朝、漆山に陣を敷き、砦を攻撃させて大高城解放作戦を成功させ、勝利後は三河に向かって勝利の凱旋撤退を決めました。高根山、おけはざま山と順に退いていく中、突然の暴風雨に見舞われ、その混乱が治まったところを、嵐に紛れて近づいてきた信長に奇襲されたというのが我々の新説ですが、残念ながら「歴史探偵」でも「どうする家康」でもそこまではやってくれませんでした。

それでもエサ説が「どうする家康」で使われたことで、我々の新説が広まるための第一歩になったかと思います。この桶狭間の戦いの新説や、それまでの義元と信長の争いの経緯は発売中の拙著『若き信長の知られざる半生』を御覧いただきたく思います。「歴史探偵」出演から1年半でここまで来ましたので、新説が広まるにはもう数年かかるでしょう。しかし、必ず新説が桶狭間の戦いの定説になっていくはずです。

ちなみに、ここ2年ほどの間にわかってきたことですが、松平元康が桶狭間のあと岡崎城に入った頃、妻の瀬名と娘は駿府から岡崎城へ来ています。つまり駿府で人質になっているのは幼い息子1人です。したがって「どうする家康」第5回、第6回の瀬名奪還作戦は完全にフィクションです。このように「どうする家康」は、かなりフィクションが多いドラマになりそうですので、今後はそれを踏まえて楽しむといいでしょうね。